浙江海寧長安鎮

日期:2016/12/16 19:03:40 編輯:古建築圖長安鎮屬浙江省海寧市。位於錢塘江北岸、海寧市西部,北鄰桐鄉市,西南接壤杭州市 余杭區。隔江相望杭州市蕭山區。滬杭鐵路、滬杭高速公路、杭浦高速、01省道、穿境而過,均設站點或出入口;320國道、杭東繞城公路出口處分別距鎮區6公裡、2公裡。境內設有省級農業對外綜合開發區。省級高新技術特色產業基地。 長安是全國重點鎮、省級中心鎮。全鎮總面積91.9平方公裡,轄20個行政村,8個社區,常住人口8.3萬。2004年實現國內生產總值14.02億元,2007年單農業開發區工業產值已達91.28億元。工業經濟提速增效十分明顯,經濟運行呈現高開高走,效益不斷攀升的良好態勢。金屬加工機械制造業異軍突起。傳統工業以成品沙發、皮件制革、五金制鎖、印刷包裝、絲綢紡織五大行業結構。小五金頗具規模,是全國最大的指甲鉗和鎖具生產基地之一。 農業形成花卉、苗木、特種水產、優質水果四大特色產業塊。擁有“長安”、“康藝”鮮切花,“牧港”河蟹,“海寧桑”,“聖品”葡萄等農產品品牌。以長安花卉園區為龍頭,全鎮共種植花卉170公頃,是浙江省最大的鮮切花生產基地,鮮切花連續四年被評為浙江省農博會金獎。

【江南小鎮,歷史悠遠】

長安,一名長河。長安之名,當自長河衍化而來。一說寓祈求長治久安之意。《明志》因土音近似,訛作“長杭”。文天祥詩作“長堰”,實則為同一地也。長河即上塘河及境內主干河道,古時北來旅客至杭,大多取道於此。後人復以長河引申成為別名修川。

長安自古即為南來北往的水陸要沖,唐宋時建為市鎮。據清王德浩《硖川續志》記載:“唐開元十一年(733年),縣令路宣遠置……鄉市二:一曰長安市,一曰硖石市。”南宋《鹹淳臨安志》並載長安鎮與長安市之名。元《九域志》亦有“長安一鎮”之稱。又有長安驿。據《鹹淳臨安志》載:“唐貞觀五年(631年)置。舊號桑亭驿,今改名義亭。”南宋建都臨安,這裡西接臨平驿,北連石門驿,為迎送官員、傳遞公文必經之地。加上漕運往來,四方客商雲集,元代曾設水陸兩站,備有船六十條、馬六十匹,日夜供調配使用,其繁忙於此可見。

長安的有名,亦緣於長安三閘兩壩。據管振之《海昌勝跡志》載稱:“三閘在長安,上、中、下三閘也。相傳始於唐,蓋自杭而東,水勢走下,故置以節宣也。”民間傳說,三閘為尉遲將軍所建,不知何本。宋《鹹淳臨安志》則謂“始於宋紹聖間”。《宋史·河渠志》中己有“長安閘”之名,並稱其“上徹臨平,漕運往來,商旅絡繹”。老壩即長河堰、長安堰,又名長官堰。嘉慶重修《一統志》稱:“長安堰……宋時建。至正七年(1347年),復置新堰於舊堰之西,今名長安壩。”堰、閘原為調節上下塘水利,便利往來船只而設,此後商業亦因之日趨繁榮。乾隆《杭州府志》》稱長安為“商賈舟航輻辏,晝夜喧沓,市無所不有”。清朱文治《海昌雜詩》中亦有:“近自江南極川楚,長安利甲浙東西”之句。當時商業之興盛,經濟之繁榮,可見一斑。

古鎮長安還多古跡。其中最著名的是東漢畫像石墓,為長江以南所罕見。俗稱“三女堆”,在 鎮西古覺皇寺西北隅(今海寧中學校園內)。原名“三女墩”,宋《鹹淳臨安志》已載其名。因避諱改“墩”為“堆”,相傳為吳大帝孫權第三女魯育(小虎)之墓,明末歷史學家談遷、清代學首吳骞、周廣業等均對此作過考證。墓在明代嘉靖間曾被盜掘。1973年,因平整工地被發現,海寧文管部門經上報批准,曾進行清理,除少量殉葬品外,在墓室內發現了大量精美的東漢時代畫像石刻,內容有:車馬出行、庖廚、宴飲、就寢、舞樂百戲,祥瑞及歷史故事等等。現為省級重點文物保護單位,墓室之上蓋有保護房。此外,鄰近地區尚有翟妃墓(一名翟墩。相傳三國吳大帝孫權之妃翟氏卒葬於此)、魯王墳(相傳吳大帝子魯王霸與太子和不睦,賜死後葬此)。今兩處遺跡猶存。

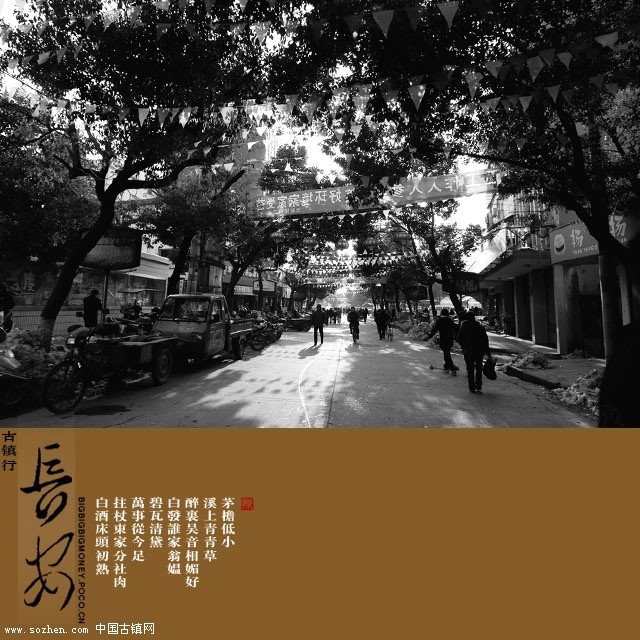

長安

長安

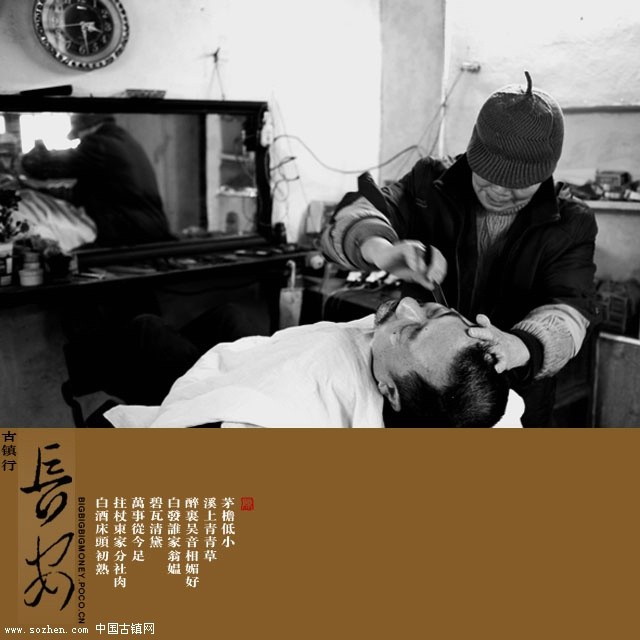

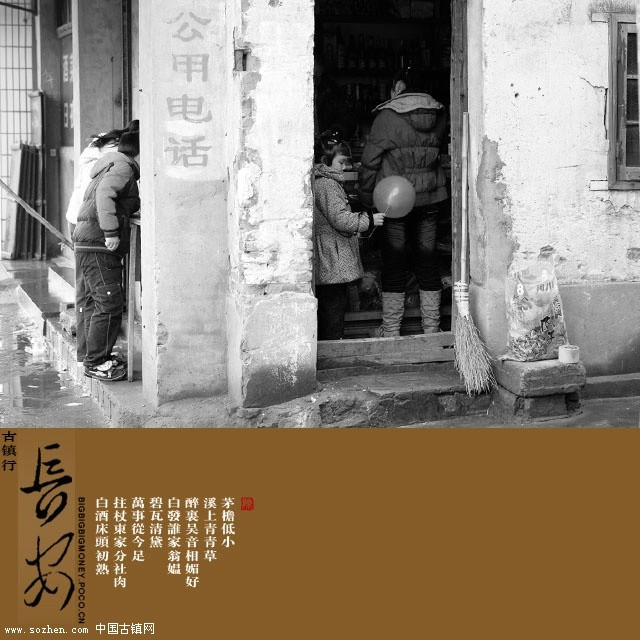

寺弄口的剃頭小店

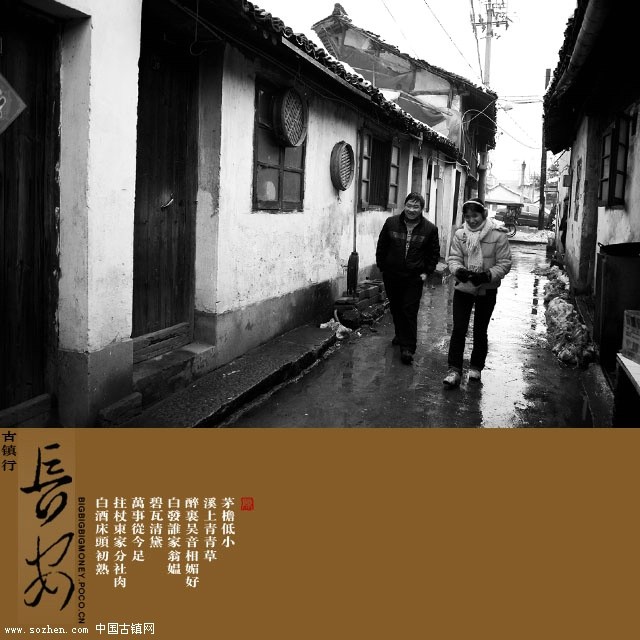

寺弄裡走過開心的一對

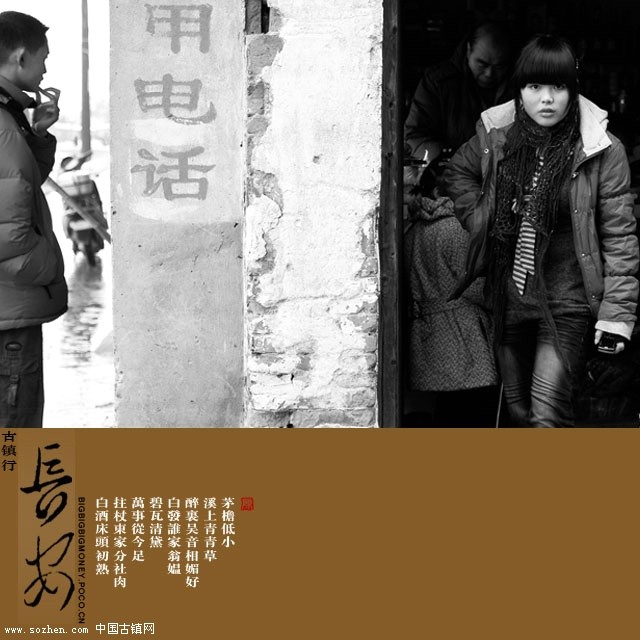

寺弄口的小店

寺弄口的小店

寺弄口的小店

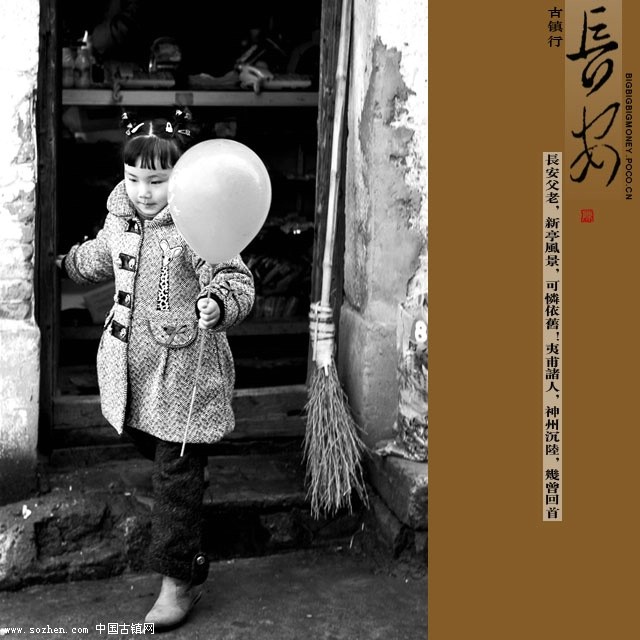

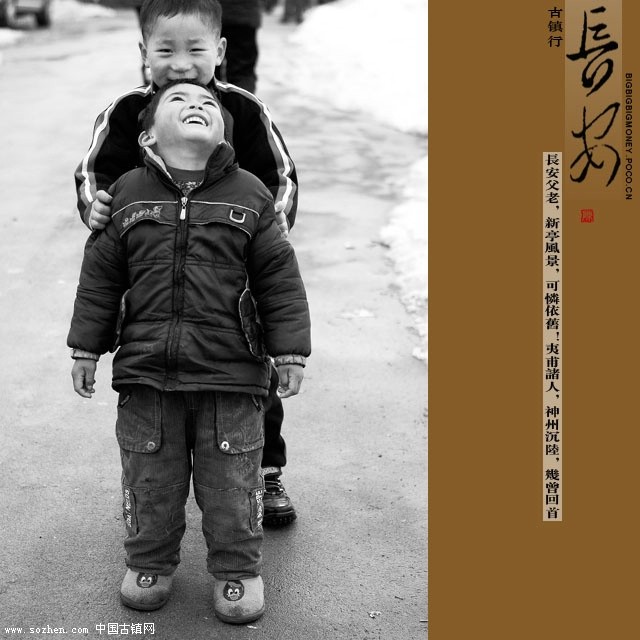

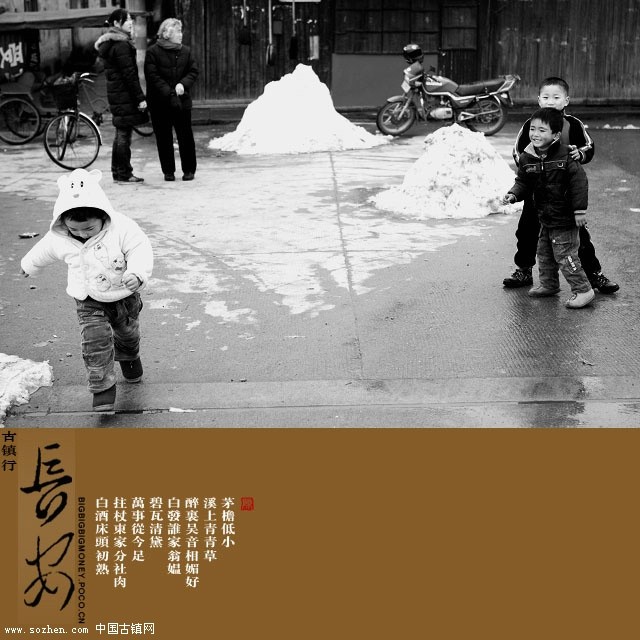

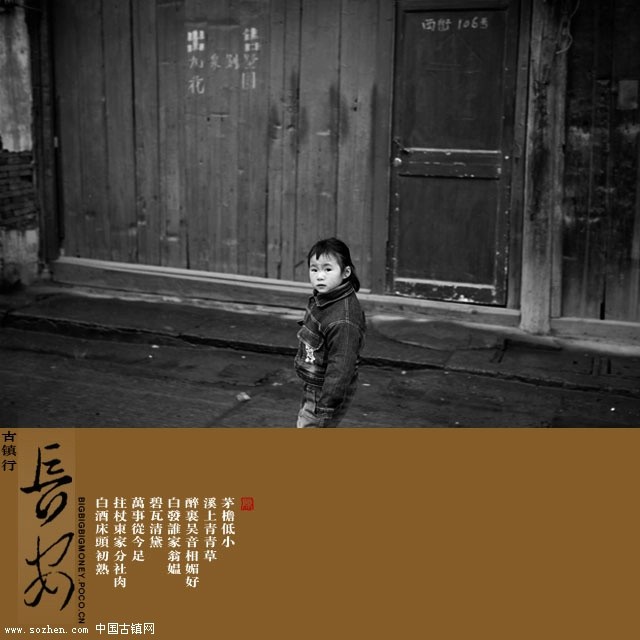

寺弄口玩耍的孩子

寺弄口玩耍的孩子

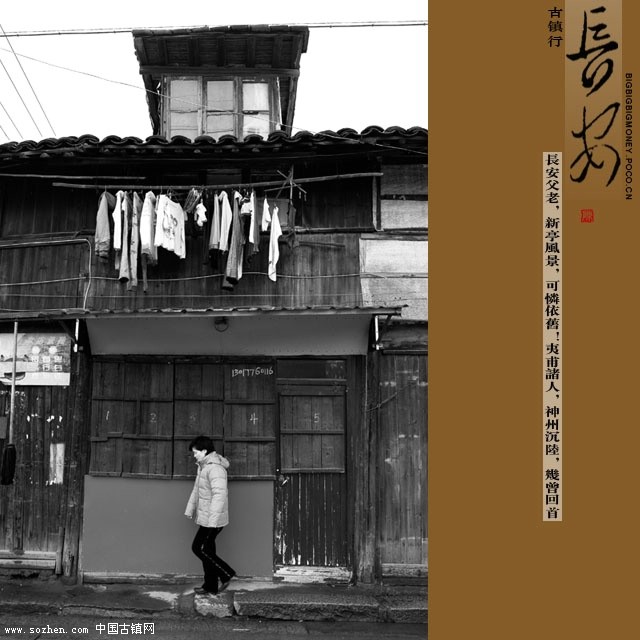

西街老樓

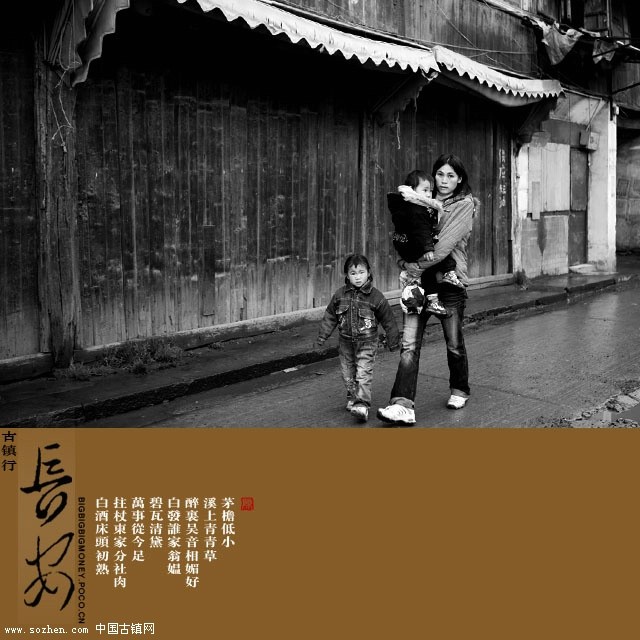

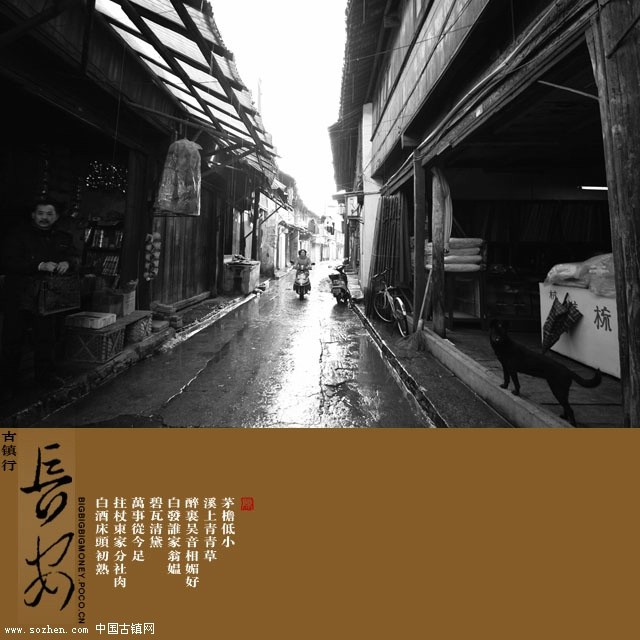

西街寺弄口

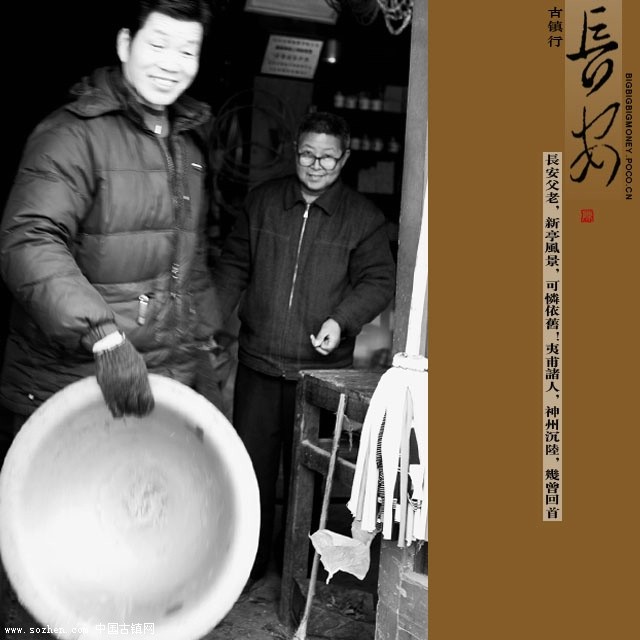

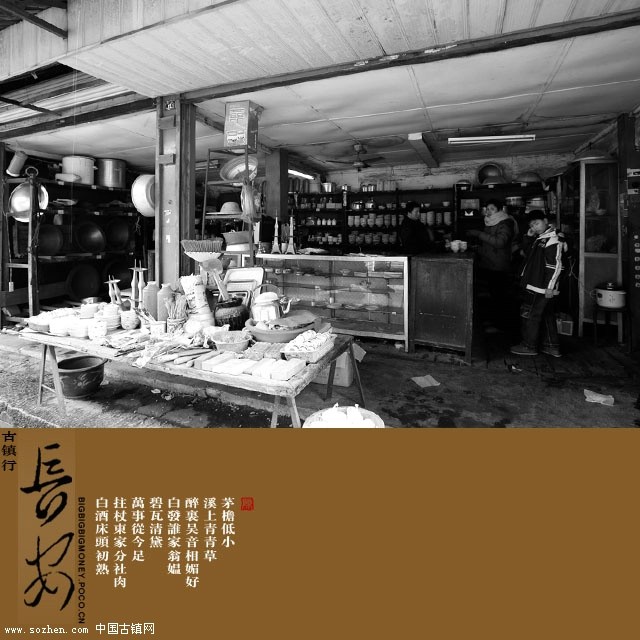

西街供銷社內買鍋過年的男人

西街供銷社內的老伯和雞

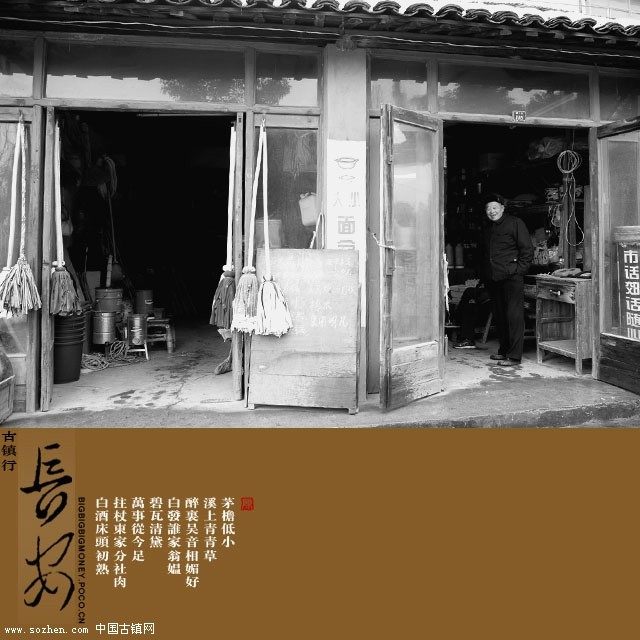

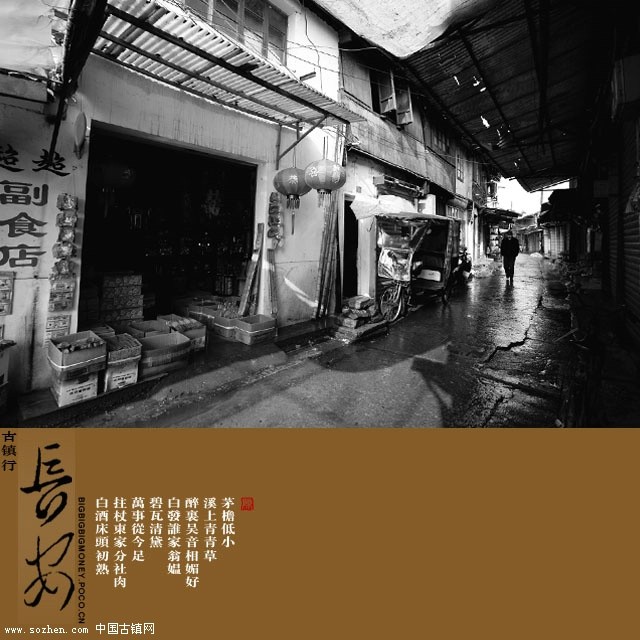

西街的供銷社

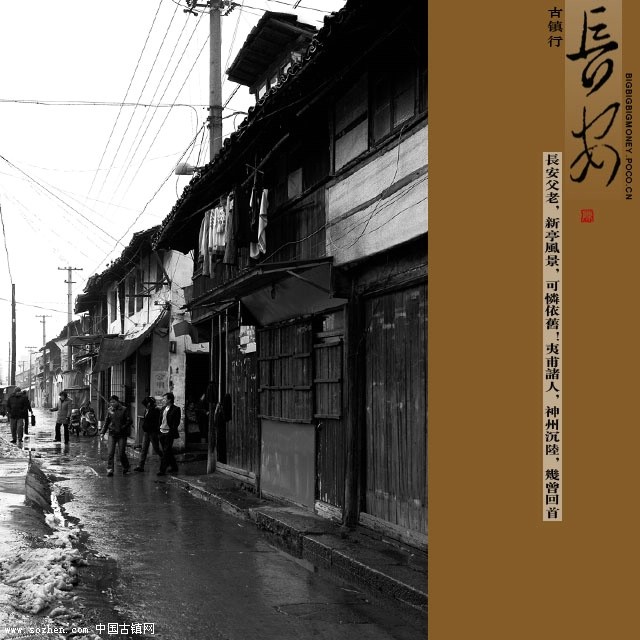

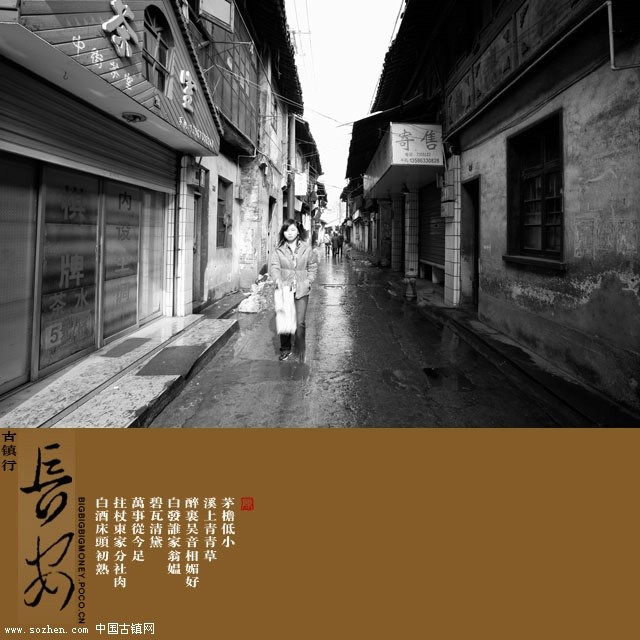

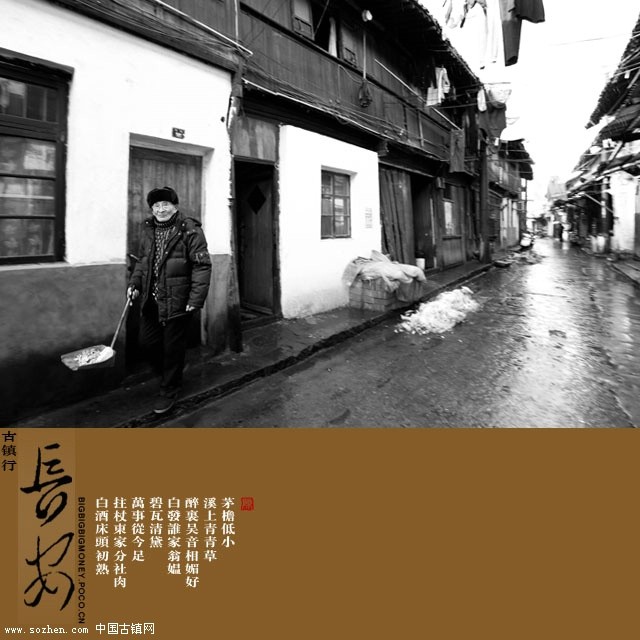

西街

西街

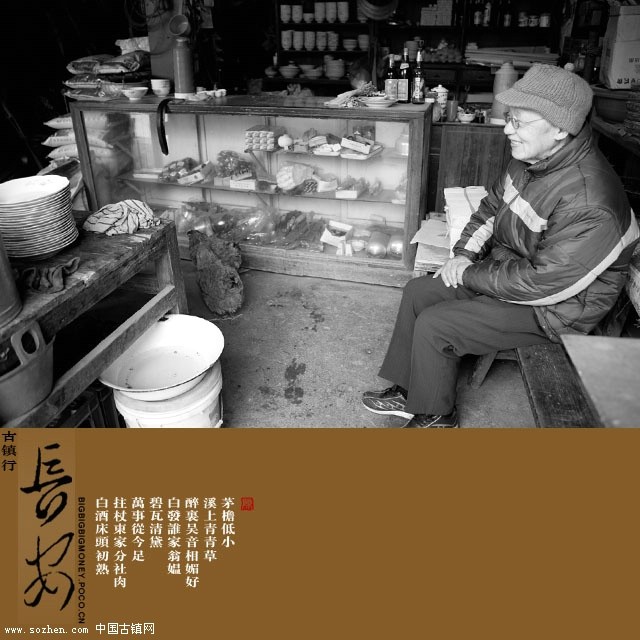

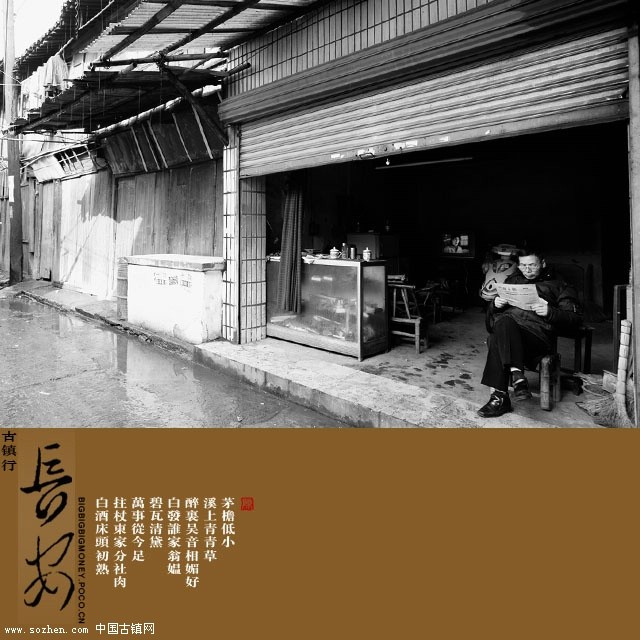

看報的男子

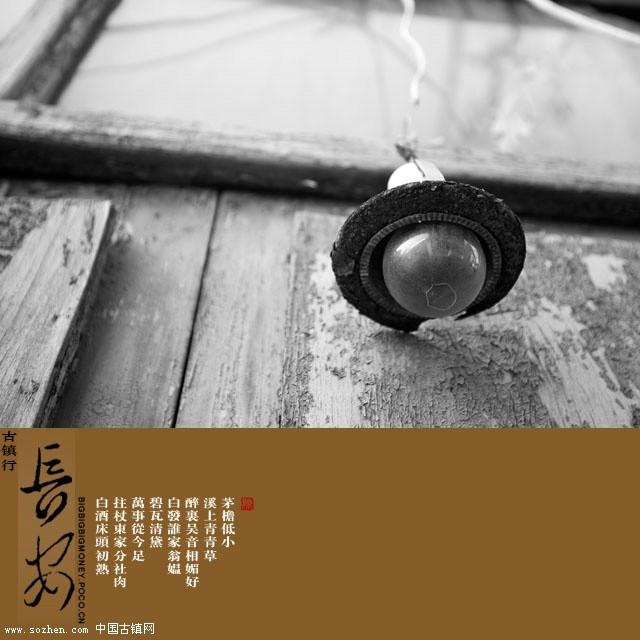

街燈

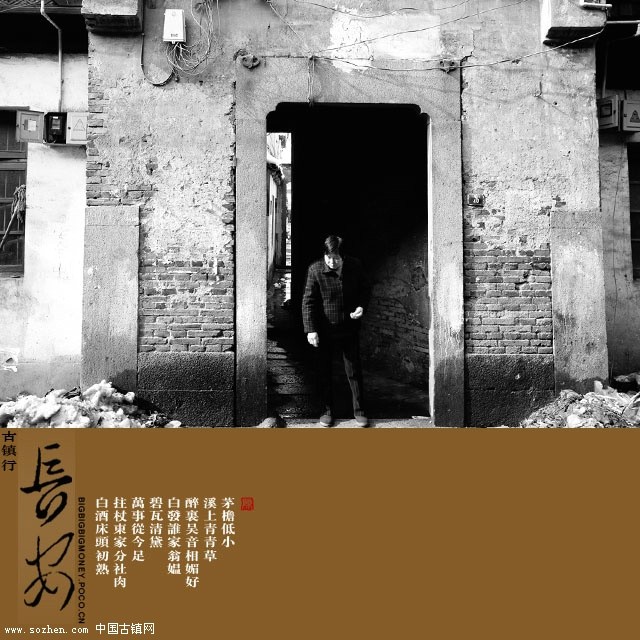

中街的牆門口

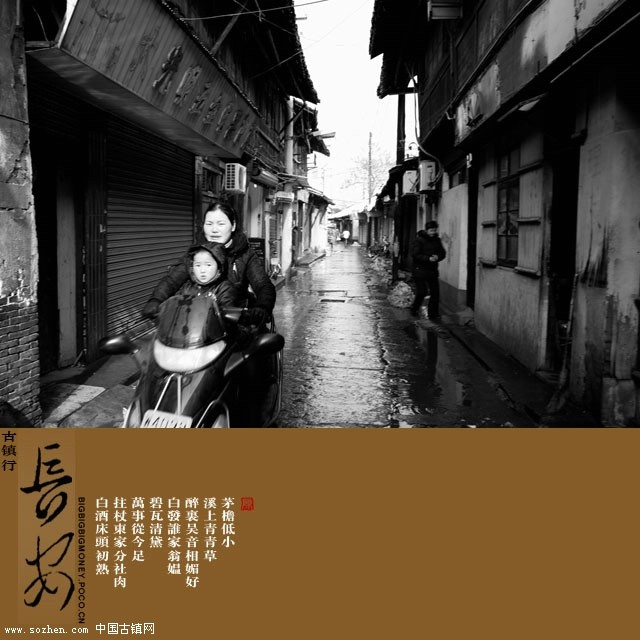

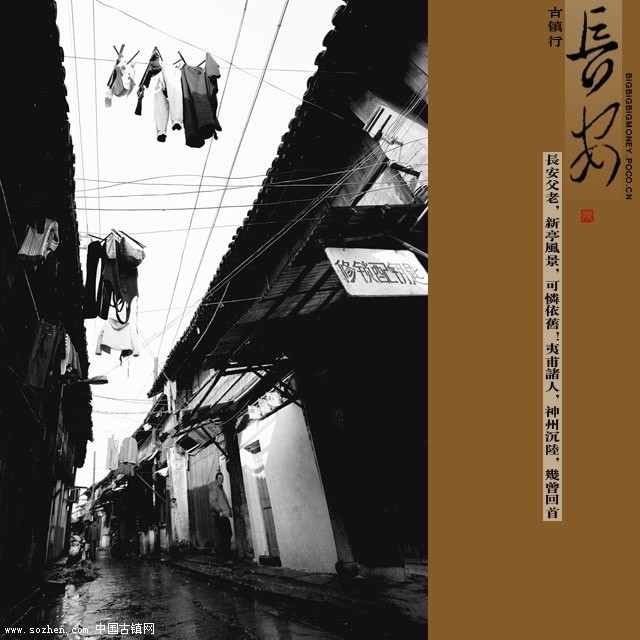

中街

中街

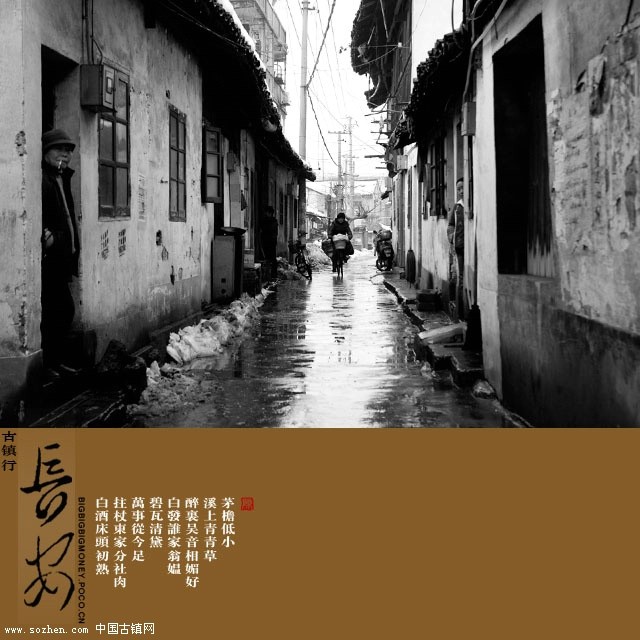

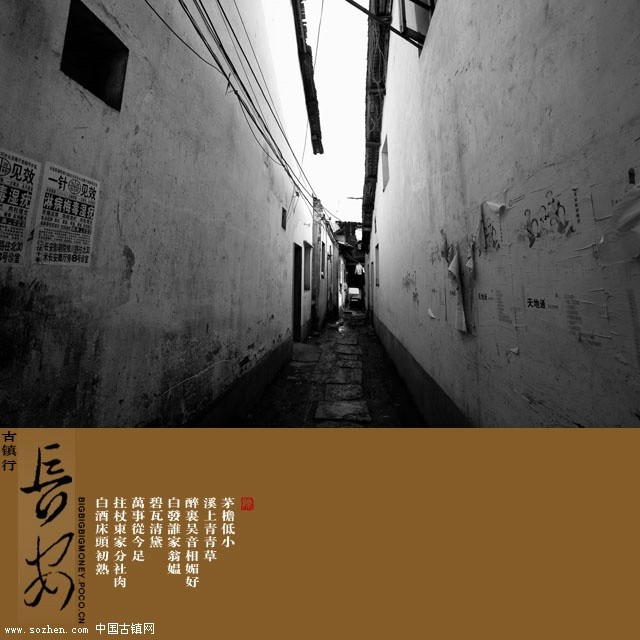

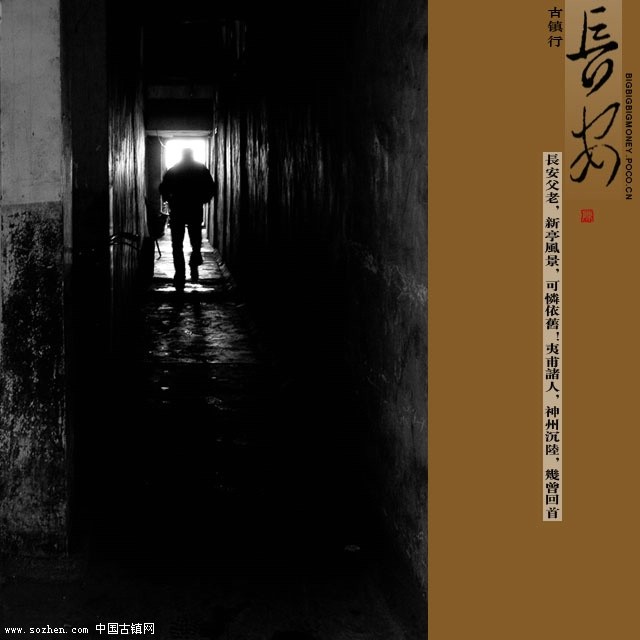

巷子

東街的布店和紅白喜事店

東街的碗店,已經有幾十年的歷史了

東街口

東街

東街

東街的巷子

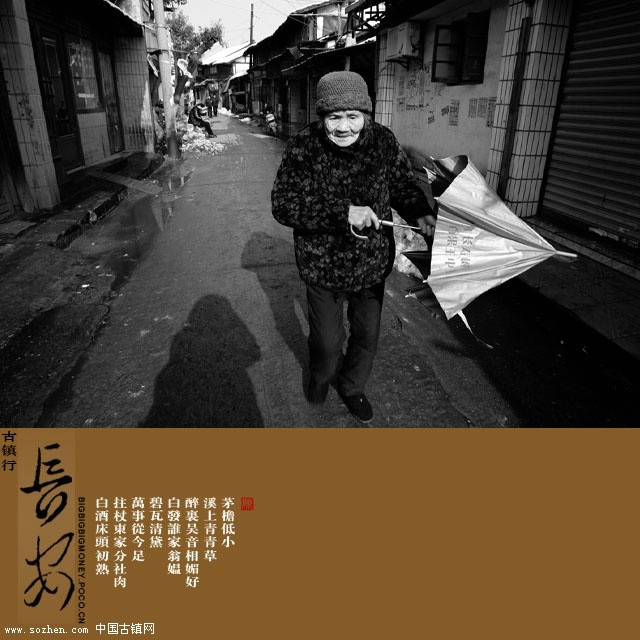

東街遇到的大媽

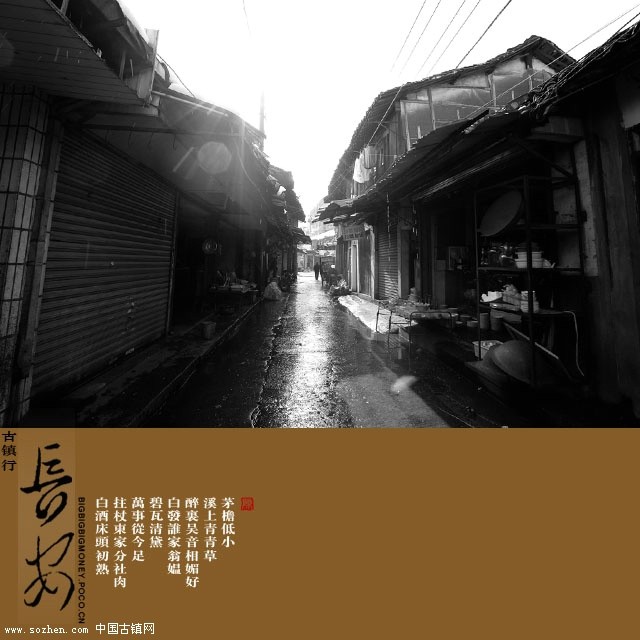

東街