春寒三月下江南 臘梅花開游古鎮(組圖)

日期:2016/12/15 22:20:09 編輯:古代建築

三月的江南,花月春風,煙雨朦胧,是江南一年之中最美的季節。自古就有“煙雨朦胧下江南”之說,而我確在臘梅花兒開,春寒料峭的時節來到水鄉江南。

中國的南北方是淮河、秦嶺為界限,而“江南”以長江為界,以南是江南、以北是江北。長期以來,這是個地理模糊的概念,而現在人們所說的“江南”所指區域逐漸特指為江浙一帶。

長江以南的江浙兩省,自古以來就享有“上有人天堂,下有蘇杭”之美譽。這裡河網縱橫,小橋流水、古鎮村捨,以及那韻味十足的吳侬細語。“小橋、流水、人家”構成一幅人與自然和諧的居住環境。玩江南水鄉,一般都是去江南六大古鎮,即周莊、同裡、甪直、西塘、烏鎮、南浔。這六大古鎮遠離城市中的喧嘯,還保持著農業文明的寧靜和安逸,走進水鄉猶如夢中游,夢回江南,表達了人們尋求的那份美好!

六大古鎮是江南水鄉古鎮的代表,既有相同之處,有各有千秋。我對浙江省嘉善縣的西塘古鎮向來情有獨鐘。古鎮明清建築在六大古鎮中排行首位,千米雨棚,長長的小弄,黑白斑駁的徽派建築,人們至今還生活在古鎮裡,號稱“東方古老文明的活化石”。西塘2007年有幸被美國大片《諜中諜3》選作外景拍攝地後,又舉辦了一次世界選美大賽。以前觀賞古鎮的人都蜂擁至周莊,自從帥氣的“阿湯哥”,在西塘古老的房檐下,飛檐走壁,大打出手,那迷人的身姿,為解救美女,飛奔於西塘千米雨棚。聲名海內外的西塘,在喧雜的腳步聲中,早已失去了昔日的靜怡。我遂放棄了去西塘古鎮。

我們逛完千燈鎮後,驅車前往附近的甪直古鎮。“甪”是用字上面加一撇,我們幾個站在大門口,互相看著,誰也無法念出它的發音。走進鎮子裡,詢問了當地人,原來此字讀作[Lu]。據《甫裡志》載:甪直原名為甫裡,因唐代詩人陸龜蒙(號甫裡先生)隱居於此故名。後因鎮東有直港,通向六處,水流形有如“甪”字,故改名為“甪直”。甪直鎮俯視呈“上”字型,又傳古代獨角神獸“甪端”巡察神州大地路徑甪直,見這裡是一塊風水寶地,因此就長期落在甪直,故而甪直有史以來,沒有戰荒,沒有旱澇災害,人們年年豐衣足。

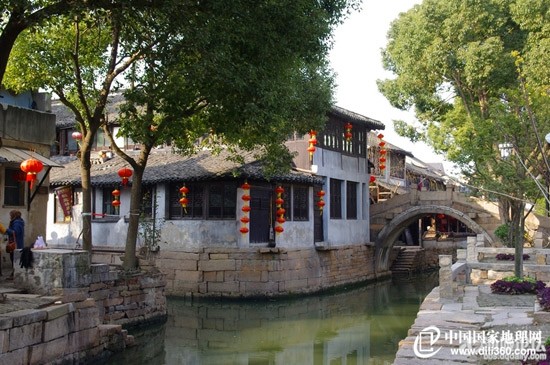

甪直鎮被費孝通先生譽為“神州水鄉第一古鎮”。當人們進入古鎮,立刻感覺比西塘還要古樸,鎮上河水清清,環境幽雅,名勝古跡星羅棋布,上海的吳侬細語,尖而凌厲,甪直古鎮方言似蘇州評彈,輕清柔緩,十分悅耳。

聽著細細的話語,發現甪直鎮水多、橋多,原來甪直歷來享有江南“橋都”的美稱。古鎮區原有宋、元、明、清時代的石拱橋幾十座,造型各異、各具特色,古色古香。有多孔的大石橋、獨孔的小石橋、寬敞的拱形橋、狹窄的平頂橋,也有裝飾性很強的雙橋、左右相鄰的姊妹橋和方便鎮民的平橋,其中兩橋相連成直角的雙橋有5處。每走幾步都得過橋,目前還不是水鄉的旅游旺季,清澈碧綠的水面,幾艘烏篷船沿小河,蕩漾而過。

不知不覺走了很長時間,突然發現前面一座雨棚上有一個大大的“米”。站在橋上,望著下面碼頭上的烏篷船,我不由想起了中學課本的一篇課文。

“萬盛米行的河埠頭,橫七豎八停泊著鄉村裡出來的敞口船。裡面裝載的是新米,把船身壓得很低,齊著船舷的菜葉和垃圾被白膩的泡沫包圍著,一漾一漾的,填沒了這只船和那只船之間的空隙……”

“早晨的太陽從破了的明瓦天棚裡斜射下來,照在櫃台前那幾頂晃動的舊氈帽上……”

上面是葉聖陶先生的小說《多收了三五斗》裡面的一段描述。小說《多收了三五斗》曾被人民教育出版社選進中學語文教科書,萬盛米行也隨之聞名海內外。葉聖陶早年在甪直鎮當小學教師,非常熟悉這裡的生活。上世紀三十年代,西方國家在中國大量傾銷洋米洋面,中國國內米價大幅度下跌,谷賤傷農的烏雲籠罩著農村,而此時葉老最關心的是那些“舊氈帽朋友”的生活。隨寫了這篇著名的《多收三五斗》。

葉聖陶先生提到的萬盛米行,是當年甪直鎮一家老字號店鋪,米行的格局為江南商鋪典型的“前店後場”模式,前是店鋪,後面是大米加工的工場和儲存糧食的廒倉,是當時吳東地區糧食集散地之一。米行前面卸米的碼頭,昔日雲集的糧船不復存在,如今變成旅客們登船游古鎮的碼頭。天色已晚,米行大門緊閉,我們只得在大門外窺視一下米行的外在,沒有進入後面依托原倉庫修建的農具陳列館,據說那裡有很多江南水鄉農業生產的工具:如曲轅犁、水車、風車、木砻等。

穿行於古老的鎮子裡,我注意到幾乎每家每戶,或多或少地懸掛些臘肉。臘肉據說在我國已有上千年的歷史。在上海時,朋友請我吃飯也有臘肉,我不怎麼喜歡吃,為這事還和朋友爭論一番。他們說,東北人不會享受美味,不吃臘肉。而我和他們說,中國人最早制作臘肉的初衷並不是因其味美,古代沒有良好的冷藏設備,為了利於長期儲存肉類,只能把鮮美的肉作成易長期儲藏的風干鹹肉。東北天冷地寒,室外就是天然大冰箱,故而東北人不食臘肉。很自負的上海人,歷來主張食物保健,可他們美滋滋地大口吃臘肉,也不便和他們理論。

《論語•述而》子曰:“自行束脩以上,吾未嘗無誨焉。”,“束脩”都應該解釋為干肉,代表微薄之禮物。臘肉在孔子時代即是美味佳肴。沒當春節臨近,江南各地的鄉下,家家戶戶都選鮮肉制作臘肉。用食鹽配以一定比例的花椒、八角腌入缸中,待調料的味道都完全浸入,便用繩索串掛起來,在用樹枝、甘蔗皮或柴草火慢慢熏烤至干。此肉因系柏枝熏制,故夏季蚊蠅不爬,經三伏而不變質,成為別具一格的地方風味食品。

前面攤位有一位阿婆在用臘肉制作粽子,看她熟練的動作,拿葉子,取米,捆扎,用嘴輕輕一咬,米線就捆緊了一個。我買了一個鹹肉粽子,囫囵地剝開,淡雅之香頃刻撲來。臘肉的绛紅色與飽滿晶瑩的米,會使你口水欲流。咬上一口,米粒和臘肉共存於粽葉中,鹹香中夾雜著絲絲的甜。(