廣東沙灣古鎮:八百年古韻綿長

日期:2016/12/15 21:34:52 編輯:古代建築說起古鎮游,老廣們實在不必捨近求遠——在距離廣州不足一小時車程的地方,就有一座堪稱宏偉的沙灣古鎮,共由4個古村落組成,目前開發的僅為其中1個古村落的1/3,而這已經足以讓人驚歎。在這裡,人們可以追尋800年的歷史足跡,輕撫具有傳奇色彩的蚝殼牆,聽一聽發源於此的廣東音樂,看一看堪稱藝術奇葩的沙灣飄色、沙灣醒獅……

沙灣古鎮,就是一座歷史文化與古代建築藝術的寶藏,值得一挖再挖,一去再去。

沙灣古鎮地處珠江三角洲腹地,位於番禺區中部,北與番禺中心城區市橋僅一水之隔,西與佛山市順德區隔河相望,南與榄核鎮、靈山鎮、東湧鎮相連,東與石碁鎮接壤。古鎮始建於宋代,因地處古海灣半月型的沙灘之畔,故名“沙灣”。八百多年來孕育了沙灣獨具廣府鄉土蘊味的文化,自古商業之繁榮,使這裡擁有“三街六市”的美譽,成為聞名珠江三角洲的古鎮之一。

沙灣古鎮是一座歷史文化與古代建築藝術的寶藏。

三十出頭的何承添出生在這座古鎮裡,除了外出求學的幾年時間,他都生活於此,現在是沙灣古鎮旅游開發有限公司的營銷策劃部主管。他說,小時候在古鎮的大街小巷裡滾鐵環,他不用抬頭,甚至閉著眼,也能從鐵環與路面撞擊的聲響,分辨出自己到了哪裡。現在每天行走於此,到了一個地方,他就能回想起自己當年和小伙伴一起玩耍的場景;到了另一個地方,又是另外一件趣事……

在何承添的帶領下,記者走進了這座古鎮,用手指和精神觸摸這800年浩如煙海的歷史細節……

留耕堂

作為廣東三大宗祠之一,留耕堂是游人必去的景點。它是番禺沙灣大族何姓的宗祠,也是廣東民間鄉村祠堂建築設計的典型代表,面積超過3000平方米。建制呈南北長條形,自南向北依次為大池塘、大天街、正門、牌坊、釣魚台、中座、天井、後座及東、西廊和村祠,結構嚴謹,修飾華麗,氣勢逼人。

留耕堂始建於南宋德祐元年(1275年),後幾毀幾建,現規模是於清康熙年間擴建而成的,比廣州陳家祠(建於1890午)早了170多年。堂名得自於祠堂門前的對聯:“陰德遠從宗祖種,心田留與子孫耕。”意即建祠造福後人。

留耕堂的主要特色是柱多、雕刻精、書聯豐富。計有112條石柱和木柱,這些木柱的原料,當時是從東南亞國家采購回來的。在雕刻方面,留耕堂保留了非常精致的石雕、木雕、磚雕、灰塑,體現了嶺南庭園精巧的建築藝術。

留耕堂山門前是寬闊的、用大青石鋪成的大天街,大天街正對一池塘,在臨近池塘兩邊是駐馬石和8個安裝旗桿的石座,這種旗桿是古時考取功名後用以豎旗褒揚的。大天街東西兩邊各有堵紅磚牆,牆上附有彩色灰塑,內容有“雙龍戲珠”、“龍鳳呈祥”、“麒麟呈瑞”等,做工精細、形象逼真、栩栩如生。

留耕堂正門上為紅底金字“何氏大宗祠”橫匾,門兩邊的一副對聯:“前人修後人續享之綿綿,大宗同小宗異欽於世世。”聯語表明留耕堂的修建,前後歷經幾十代人幾百年。這裡最值得細心欣賞的是門頂的橫梁,梁上的木雕極其精美,特別是在古建築學上稱為“駝峰”的33個三重如意斗拱,雕刻內容花樣百出,或奇花異卉、飛禽走獸,或歷史故事人物,無不栩栩如生。

進正門,一座高大的石碑坊便聳立在人們的面前,這座碑坊在古建築學上稱為儀門,屬於留耕堂的二進。過碑坊,到丹墀(大天井),回首可見,碑坊額上的“三鳳流芳”四個蒼勁大字。這是為了表彰沙灣何氏祖先在北宋後期考取進士的三兄弟,這三人在當時被尊稱“何家三鳳”而流芳後世。

天井由紅磚鋪成。月台依天井的北面而建,高出天井1米,原是族人在喜慶日子看戲的舞台。其基石由一列15塊大理石構成,石上刻有“老龍教子”、 “雙鳳牡丹”、“雙獅戲珠”、“犀牛望月”、“蒼松文理”及松、梅、竹、菊、牡丹等圖案,刀功渾樸自然、玲挑剔透,是元、明年間的古石雕,非常珍貴。

再往裡走,就是進深達17米多的象賢堂,這種規模在古祠中相當少見。堂正中一前一後懸“大宗伯”、“象賢堂”兩塊紅漆金字木匾。“大宗伯”指的是沙灣燈廠第二代何起龍,明朝洪武年間任禮部尚書。禮部尚書當時人稱“大宗伯”。“象賢堂”是紀念沙灣何氏的宗祖何德明(號象賢)而設。象賢堂由4條石柱和24條兩人合抱的大木柱支撐,梁、枋、駝峰斗拱均有玲挑剔透的三紋鳥獸、花果蟲魚等復雜木雕,令人歎為觀止。置身如此寬敞高挺的象賢堂,巨大的柱林更覺得肅穆莊嚴,對前人的敬意不覺油然而生。

堂內精彩,堂外也不遑多讓——高達五六米、連續數面的蚝殼牆非常奪人眼球,何承添說,這可能是廣東省內規模最大的蚝殼牆了,每個蚝殼至少都有30厘米長,生蚝需要20年時間才能長那麼大,現在幾乎不可能再見到。

玉虛宮

玉虛宮與留耕堂僅一牆之隔,是一座清代中期建造的古建築,建成後供奉北帝,為不少信士所信奉,平日裡香火旺盛,來此的善男信女絡繹不絕。如今每年春節,前澳門特首何厚铧都會前來祭拜祈福。

步入玉虛宮,迎面而來的是一個大銅鼎,左邊有兩個香油爐,還有一對金童玉女的銅像,右邊也有一個香油爐和一塊刻著北帝傳的銅匾。銅鼎的後面分別是一圓一方的香爐以供信士上香祈福。走過六級台階,便可以看見北帝的金身銅像,該像於2002年重鑄,披發跣足、身披黃金鎖子甲,威武莊嚴。第二進同樣安放著北帝銅像,中間三根大柱子把大廳分為兩半,分別安放著兩個不同面相的北帝銅像。據了解,沙灣北帝像相傳是明成祖朱棣按其容貌鑄造而成,被沙灣人李潞遠將軍迎接回鄉。多年來,沙灣人奉北帝為鄉中守護神。上世紀五六十年代,神像遭毀。現在所見雕像為沙灣著名的雕塑藝術家何世良根據資料重新塑造而成。每年農歷三月初三北帝誕,沙灣人必定舉辦規模盛大的迎神賽會。北帝像出宮巡游,以飄色、醒獅、舞龍、鳌魚舞等助興,熱鬧非凡。

據玉虛宮內北帝傳記載,北帝全稱北方真武玄天上帝,也稱北極玄天上帝,常被簡稱為真武大帝或玄天上帝。北帝早在沙灣已被尊為鎮鄉高神,歷來為鄉人所敬奉,迎來風調雨順,國泰民安。玉虛宮一年四季香火鼎盛,歷史綿長。

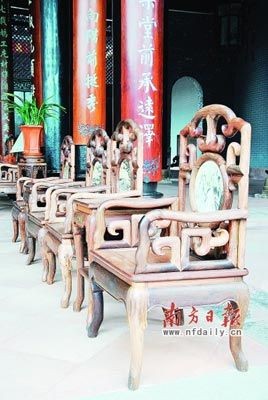

古樸的建築和室內配飾

仁讓公局

在古鎮安寧市中街偏東,有一座200年歷史、見證了沙灣名鄉歷史起落的古建築,它是目前番禺及周邊地區僅存,而又保留著本來面目的一間鄉公所舊址——“仁讓公局”。

按史料考據,該建築原是沙灣古鄉黎氏宗族的分支祠堂,名“二唐祠”。清嘉慶十四年(1809年),鄉中合何、王、黎、李四姓共建地方自治行政機構——沙灣公局時,以黎汝橋為首的黎姓族紳聚議,一致商定打破俗例,把這坐落於全鄉中央,又為鄉內人眾最為聚集、至為繁盛之市街核心的祠宇無償捐出,以之作為沙灣鄉務及議事之所,使其統領全鄉、造福一方。據同治《番禺縣志》記載,“仁讓公局在沙灣鄉,嘉慶十四年由何、黎、王、李等姓同建,前署知縣張錫蕃題匾曰:型仁講讓。”從此,“型仁講讓”的橫匾一直高懸於局內正堂之上,公局也因此被冠以“仁讓”之名。

自那時開始,該公局就一直是沙灣全鄉最高的權力中心。其時當權者為“保正”,俗稱“鄉正”,歷任按例由占全鄉人口之絕大多數的何族公推一人擔當,而且必須是取得進士、舉人功名且富有聲望者方能成為被推舉的對象;副職則由次於何姓人口的黎、王二姓分別推選擔任。直至民國時期,仁讓公局被易名為沙灣鄉公所,執政者改稱為鄉長,由鄉中公選的大學畢業或國外留學畢業歸來者擔當,但都是由何姓擔任鄉長之職。

該局執政中,無論大至興建護鄉堡牆、修築拱衛炮台、督責鄉內治安巡防、統轄護沙武裝等;小至查處佃戶耕牛踐踏農田、墳茔;乃至例行禁賭、禁挖蚝殼免毀壞農田等等,事無巨細一力秉公為民。力不能為者則呈交縣署裁決。今尋回其中部分而在牆內外重立,由該局公示於清同治、光緒年間的4方“公禁碑”,即能體現當時的鄉風民情,以至地方自治行政上所謂“鄉規”的一些法度。

辛亥革命後,鄉公所的權力更大,內設監牢,是扣押待解縣法院人犯的地方;有武裝,是縣大隊以下的一個中隊,由何族留耕堂負責給養。抗戰前夕,鄉人捕獲一名日本間諜,經多次問訊及由鄉長詳細審明後,即下令槍決於桃源岡附近。淪陷初,輔幣一時短缺,鄉公所還印行1毫、2毫、5毫的紙幣,人稱為“鄉紙”,解決了市上的交收問題……

時至2004年,沙灣鎮委、鎮政府為傳承和保護歷史文化,既著力挽救和逐步修復一些具有重大歷史價值的文物古建築,又明確地將重點文化古跡進行保護、開發再利用作為今後的工作目標。經與文物主管部門及有關專家擬定方案,特撥款對該舊址進行重修。根據專家反復論證後確立的原則,把原本破敗不堪,混合了蚝殼牆、夯土牆、青磚、紅砂磚結構,岌岌可危的前座和後座拆平後以青磚重建,還把略有殘破的中座主建築進行了修舊復舊,更把前座的蚝殼牆以現代工藝手段重新裝嵌,使其恢復了原有風貌。

除上述景點外,三稔廳、車陂街、清水井、廬江周道、文峰塔、何炳林院士紀念館、安寧西街等等,都是漫步古鎮,隨處可遇到的驚喜……

特色民俗

廣東音樂

廣東音樂音色清脆響亮、曲調優美流暢、節奏清晰明快,將自然之美與人心之美典雅地融合在一起,用音律構成詩畫,給人以身臨其境的愉悅之感,故被稱為“意境音樂”。它以本土生活為基礎,通過獨特的音樂形式表現出本土乃至嶺南的文化與藝術風格,底蘊深厚,內涵豐富,具有極高的文化價值。2006年,廣東音樂被列入首批“國家級非物質文化遺產名錄。

南宋時期,何氏家族遷居沙灣,為沙灣音樂的孕育奠定了良好的人文與物質基礎。繼元、明、清乃至民國,其樂曲經歷了萌芽、發展和成熟等各個階段。何承添說,沙灣鎮是廣東音樂的發源地。當年操持這門手藝的藝人,都必須經過沙灣鎮專家認可的這道關,才算正式具備演繹的資格。

據《沙灣何氏族譜》記載,甲房七世祖何文可於元代不仕而稱逸士,他“少好禮,且悅樂,善彈琵琶”。他的元配夫人區氏,出自名門宦族,“亦通音律”。他們“夫唱婦隨”。這是沙灣人擅音樂的最早文字記載。何文可長子何子霆、次子何子和亦擅律呂絲竹之學。他們父子兩代成為了擅彈能唱、琴瑟相和的音樂之家。此後沙灣何氏擅音樂者,不但代有傳人,且日見其多。後來何文可的七葉孫何廷兆,在族譜中被稱“賦詩釣傲,鼓琴引鶴”。據考,何廷兆活動於明嘉靖年間。

晚清是沙灣廣東音樂的發展時期。此際以“琵琶大王”何博眾為代表,他不但舊譜新曲共冶一爐,時加創作,還精擅琵琶,獨創出“十指琵琶”彈奏技法。其樂曲之創作取材自生活,融匯於自然,悅耳流暢,流傳甚廣。

民國時期,以沙灣何柳堂、何與年、何少霞為代表的眾多粵樂創作名家,在繼承前人音樂特色的基礎上,吸收粵劇、戲曲和西洋音樂的養分,銳意改革和創新。創作手法從樸素的現實主義過渡到浪漫主義,打破傳統模擬自然的局限,強調節奏的轉換、旋律的優美、音色的華麗、調式的變化,以曲抒情,使沙灣的廣東音樂創奏日臻成熟,並形成了一個具有鮮明個性的典雅流派。

建國後,沙灣廣東音樂的發展又進入了新的階段。柳堂樂社、翠園樂社、群藝樂社、錦弦曲藝社等民間社團相繼成立,日常積極開展“私伙局”活動,並不斷參與鎮、區、市的文化活動展演。鎮內多所學校成立了少年民樂隊,努力培養年輕一代的廣東音樂新苗。2000年,沙灣被國家文化部命名為“中國民族民間藝術之鄉——廣東音樂之鄉”。

精美的石刻。

沙灣飄色

傳統的沙灣飄色造型別致、制作精巧,連接“飄”和“屏”的“色梗”尤其精妙。在多年積累和發展的基礎上,如今的沙灣飄色規模宏大、內容新穎、影響廣泛。

沙灣飄色,在結構上由三個部分組成:一是色櫃,即活動小舞台;二是色梗,即支持用的鋼枝;三是扮演“色”的演員,坐在下面的叫“屏”,一般由10-12歲的小演員扮演,上面凌空的叫“飄”,一般由3歲上下的小孩扮演。

沙灣飄色在色彩艷麗,造型大方、裝置奇妙、講究力學、內容含蓄的特點。在“飄色”游行時,每兩板飄色之間配有一台八音鑼鼓櫃,形成聲、色、藝組合表演的流動立體舞台。

沙灣飄色究竟起源於何時,以及如何產生,在沙灣當地,一直以來流傳兩種說法:一種說法是,清代粵劇藝人李文茂率眾響應太平天國起義,最後失敗,清朝廷大為震怒,明令嚴禁粵劇。當地群眾想看戲卻又看不成,於是想出新的法子,以小孩扮成戲曲中的人物,抬著在各村游行,似演習但又不唱戲,也就產生了如今熟知的飄色。另一種說法是,在明代,沙灣人李路遠在雲南做邊關大將,當時雲南有兩族人為爭奪朱元璋始造的北帝塑像,幾乎要發生械斗,結果由李路遠出面調解而重歸於好,於是兩族人感謝他清廉正直,辦事有方,為兩族人免去了一場惡斗,就把北帝塑像送給李將軍,並被其帶回沙灣,此後每年舊歷三月初三北帝誕辰之日,都要抬著北帝塑像出游,同時配合書會及舞龍、飄色等民間藝術助慶,久而久之就產生了現在的飄色。(文/圖 南方日報記者 向傑)