山西绛州州署遺址Ⅱ區考古發掘發現唐至清建築遺跡

日期:2016/12/15 15:15:48 編輯:古代建築原題:山西新绛绛州州署遺址Ⅱ區進行考古發掘發現唐至清建築遺跡,整體格局更加清晰

2014年7月,在結束了绛州州署遺址I區(現存大堂建築前)的考古工作後,山西省考古研究所隨即對位於現存二堂以北,绛守居園池以南的區域進行了布方和考古發掘,該區域共布10×10探方15個,實際發掘面積為1500平方米。該區域的考古發掘已於2015年8月結束,現將取得的考古收獲作一概述。

遺跡考古發現

遺跡考古發現

為了從整體上了解和把握遺址的情況,Ⅱ區初試階段的發掘首先選取了東側3處探方作為實驗方,從上至下逐層解剖發掘至生土,在此基礎上,對其余探方采用大面積整體逐層揭露的發掘方法,即所有探方按統一進度同時發掘,待發掘至同一文化層時,便打掉隔梁,僅留存關鍵柱,利於從整體上對同一文化期的遺存分布情況作出記錄和分析。軸線部分區域,未全部保留遺跡,而是將一些不能說明問題的晚期遺跡放棄,以便更好地解剖其下疊壓的早期遺存。

整個Ⅱ區的文化面貌可分五層:①層明清文化堆積層、②層元代文化層、③層金代文化層、④層宋代文化層、⑤層唐代文化層。①層明清層又可分為3個小層,a層為清代晚期文化層和部分民國文化層,b層為清代早期文化層,c層為明代文化層。Ⅱ區內的建築分布也呈現出中軸對稱的布局模式,軸線與Ⅰ區的軸線位置相同。

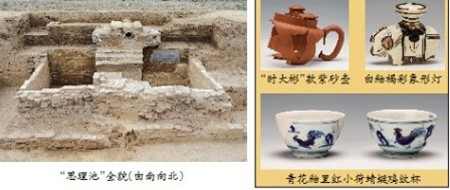

①層遺跡保存較多,發現有房址、道路、地面、排水、廁所、灰坑等。中軸線中部區域清理出一座清代的房屋基址,以青磚砌築,面闊三間,柱礎位置保存較為清楚,在兩次間內還清理出兩座位置對稱的灶台,其形制為爐口居中,前端為長方形的出灰口,另一端為長約兩米的煙道,推測其或為當時房屋內的取暖設施,類似現在的地暖。此類灶台在Ⅰ區未見,而在Ⅱ區則發現了多達十余處,這應該是與其建築使用分區和功能有直接的關系。中軸線北端清理出一座殘存磚砌建築遺跡,其保存現狀較為完整,整體呈長方形,南北向拱形橋面已經殘斷,四周牆體保留較多,池體北壁鑲嵌一青石碑,中間楷書“思理池”,落款為“正德十四年春正月二十日”“绛州知州江西貴溪李文潔立、貢士州人李萼立”。據明正德《绛州州志》建置志載:“(知州)宅北為花萼堂,堂前池曰思理,有小橋其上。”,可相互印證。

②層元代文化層中發現的遺跡主要有地面、牆基、排水、房屋等。③層金代文化層發現的遺跡位於中軸線南側區域,該區域為夯土磚包建築,基礎台體外有磚砌的散水,遺跡南面對稱分布兩個磚砌踏跺,在遺跡的東西兩側也發現了兩處坡道。④層宋代及以前文化層揭露出的遺跡也為夯土磚包建築,位置與金代發現的大致相同,唯范圍較金代略小,其它的遺跡包括地面和排水設施等。在宋代夯土建築基址下發現了兩片雜亂無章的鋪磚,其時代要早於夯土遺跡,推測或為唐代遺存。通過對中軸線上磚包夯土遺跡的清理分析,我們認為其延續使用的時間較長,在宋金時期都存在和使用,其使用年代下限可能到元代早期,且明清文化層發掘的主體建築也是在其范圍之內分布。

中軸線以外的東西兩側區域(含3處實驗方)內僅揭露清理出不同時期零星的建築基址、排水、灶台等遺存,主要以灰坑為主。西側區域發現了較大面積的明清時期灰坑,文化堆積層內夾雜著大量的煤灰及陶瓷碎片。

遺物考古收獲

遺物考古收獲

Ⅱ區發現的遺物主要以不同時期的陶、瓷質生活用器及磚、瓦類建築構件為主,另有金屬、石質品等遺物出土。陶器所見皆為泥質灰陶,燒結程度較高,偶爾夾雜白砂,器型以盆、罐、甕常見。西側探方①層出土了3件灰陶繡墩,其中2件可復原,器型、大小、紋飾等基本相同,皆為鼓形,中空,頂面戳印梅瓣和葉紋,側面上下戳印、劃花裝飾鼓釘紋及回紋,器型端莊,較為少見。另出土的一件“時□□□”款紫砂壺,或為時大彬制作,保存較為完整,是難得的實物標本,十分珍貴。

瓷器出土情況和I區大致相同,①層出土的瓷器以江西景德鎮窯青花瓷為主,其他文化層所出以山西晉南地區窯場產品為大宗,陝西銅川耀州窯、浙江龍泉窯產品也有。所見器物均為碗、盤、瓶等日常生活用器,但I區的部分瓷器質量要高於Ⅱ區。例如出土的幾件青花釉裡紅小荷蜻蜓雞紋杯,器型秀雅,紋飾精美,頗有生活情趣。

石質遺物出土了幾通殘碑及蓮花底座、碑座等。實驗方的④層,清理出一通镌刻大唐乾封年號的元始天尊造像殘碑,碑陽額部大龛受損,主尊及兩側脅侍缺失,僅存蓮花寶座底部;下層龛為平頂,中間雕香爐,兩側各有一人相向而跪,左右兩端有獅蹲踞於地。碑身為發願文,由於該碑曾被後人截斷再次利用,碑文已缺失數行,但仍可看出系供養人閻氏為其亡夫所立。碑陰細線刻劃兩人,對坐於蒲榻類坐具之上交談,衣著頭冠具有明顯的唐朝風貌,上部殘存蓮花座紋飾。碑側光素無圖文。是一通少見的佛道融合的唐代石刻作品。

金屬制品出土較少,見有銅鏡、銅簪、銅飾、銅錢、鐵錢、鐵鈴铛等,沒有發現金銀飾品。其中,錢幣發現有隋五铢、唐開元通寶、乾元重寶及宋、金、清、民國不同時期的各類品種,總數不足50枚,鐵錢僅有幾枚,較之I區要少很多。

另外也零星出土了骨器、玉石器、玻璃器等物。

通過對Ⅱ區一年多的考古發掘,使我們對州署遺址的整體建築布局和文化面貌有了更全面和更深入的認識。(山西省考古研究所 楊及耘 曹俊 王金平)