中國文物在第3次文物普查中呈“井噴式”增長(圖)

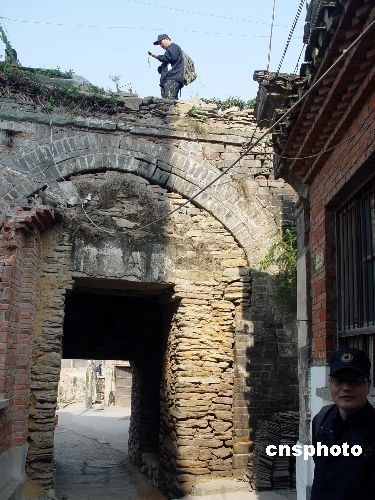

日期:2016/12/15 15:06:25 編輯:古代建築 陝南文物普查試點近日在陝西省安康市石泉縣展開,圖為該縣明代城門,其特別之處在於裡面是石片外面包磚。圖為漢中市文化文物局文物科科長李烨在城門頂上以GPS衛星定位系統,確定該文物的經緯坐標。中國第三次文物普查將充分運用信息網絡、遙感、地理信息系統和全球衛星定位系統等現代科技手段,首次建立全國不可移動文物基礎數據庫和電子地圖。中新社發應妮攝

陝南文物普查試點近日在陝西省安康市石泉縣展開,圖為該縣明代城門,其特別之處在於裡面是石片外面包磚。圖為漢中市文化文物局文物科科長李烨在城門頂上以GPS衛星定位系統,確定該文物的經緯坐標。中國第三次文物普查將充分運用信息網絡、遙感、地理信息系統和全球衛星定位系統等現代科技手段,首次建立全國不可移動文物基礎數據庫和電子地圖。中新社發應妮攝

陝西石泉的明代城門、清代花屋、崖墓,成都雙流的清代陳家水碾、清中期的農家四合院、明清壇罐窯遺址……這些在中國第三次文物普查的試點中湧現出來的新信息,令人目不暇接;經過二十年沉澱,第三次文物普查將會在多大程度上突破,值得期待。

從以下數據可見一斑:在陝西三原縣試點中復查已登記文物點一百一十四處,新發現一百七十六處;蒲城縣復查一百六十六處,新發現二百五十六處;成都雙流縣華陽片區復查二十一處已登記文物點,新發現一百七十三處。僅從這三地的情況來看,新增文物點普遍翻番,而華陽片區竟達八倍還多。

中國國家文物局文保司副司長李培松表示,這種“井噴”式增長在預計之中,第三次文物普查其實已經將“文物”的概念進行了擴展。“此次文物普查范圍是中國境內(不包括港澳台地區)地上、地下、水下的不可移動文物,其中包括古遺址、古墓葬、古建築、石窟寺及石刻、近現代重要史跡及代表性建築和其他等六大類文物。工業遺產、鄉土建築是首次進入文物普查范疇,例如一些老廠房、民國建築、鄉村民居等,因為離的年代近就不受重視,結果就是這些離得近的遺產反而更容易遭受損壞”。

在成都雙流縣華陽鎮香山村二組,記者看到一座清代中期的農家四合院。專門從事古建研究的高級工程師朱翠華介紹,“房屋采用典型的穿斗結構,作為務農普通百姓的住宅,為方便晾曬東西,庭院無樹且寬大;雕花木件比較精致。”這樣一座頗具川西平原特色的四合院,記錄了當年人們的生活習俗、建築方式,二十年前的第二次全國普查並沒有登記在案,曾經的大門、圍牆已經湮滅在時光中。

第三次全國文物普查辦公室副主任劉小和說,將鄉土建築、工業遺產納入文物普查范圍,是這次普查工作的重要突破,體現出對非物質文化遺產的認可和重視。

事實上,本次普查由“文物”走向“文化遺產”,保護對象和保護范圍已經發生了很大的變化。二00五年底的《國務院關於加強文化遺產保護的通知》,也是中國第一次在國務院文件中使用“文化遺產”一詞。

據了解,第三次文物普查將充分運用信息網絡、遙感、地理信息系統和全球衛星定位系統等現代科技手段,提高文物普查的時效性和相關標本、數據采集的真實性、完整性。在為期兩年半、數萬人參加的田野普查中,GPS衛星定位系統等先進的科技手段都將在現場運用。在此基礎上,中國將首次建立全國不可移動文物基礎數據庫和電子地圖。

經過田野調查和室內匯總、復查後,預計將於二0一一年正式向國民提供一份詳細的文物名錄;而國家文物名錄在過去都是不對外公布的。

“公布也是文物保護的一種手段”,李培松表示,一方面利於宣傳,另一方面也利於社會監督,將文物置於民眾和媒體的監督之下,得到更好的保護。