宜昌古鎮的尴尬 “復興”遙遙無期

日期:2016/12/14 10:10:57 編輯:古建築保護從2004年開始,枝江董市古鎮的保護和規劃就開始被提上議事日程。8年過去了,規劃依然在不斷地審訂和修改,有關人士用“沒有實質性進展”來形容保護進程。

當陽河溶沿河街、猇亭織布街……缺乏一個可持續的古鎮旅游開發建設模式,等待遙遙無期的復興或許不僅僅是董市這個江邊古鎮的尴尬。

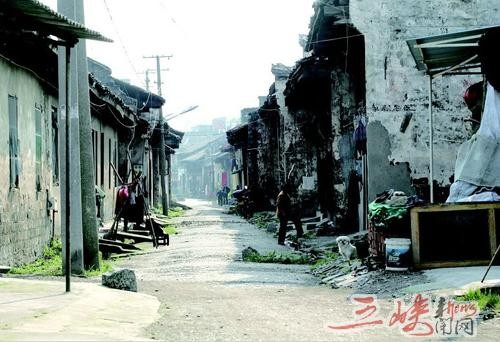

沉默的古鎮

18日中午,83歲的枝江老人喻保翠獨坐在古鎮老正街靜谧的後巷。她的面前,一堵黑檐青磚的高牆伫立,牆上幾個空洞,能夠看出這裡曾經是窗戶的痕跡,牆後是一片齊膝深的草地和斷椽碎瓦。

在老人的記憶裡,這裡曾經是外國人設立的氣派洋行,後來成為公家的招待所,再後來成為廢棄的老房,徒留沐浴百年風雨的殘垣斷壁和老人沉默相對。

老正街的輝煌故事,比喻保翠的記憶還要早幾百年。在明清時期,沿江而興的董市古鎮成為川鄂重要的物資集散地,老正街上聚集著由徽商、閩商開設的眾多布號、米行,甚至在近代,紡織廠在當地就開設有3家。

出於保護的目的,一些老建築被收歸公有,卻因為無人居住和缺乏維護而破落不堪。走進一間未上鎖的老屋,屋頂的木椽早已腐朽,抬頭可見天空被分割成大大小小的幾片;蔽敗的屋梁上貼著的那些發黃報紙,還可以隱約看見領袖語錄的字樣,證明在數十年前,這裡曾有人居住。

沒人能准確地敘述出,這個因江而興的商業古鎮是從什麼時候開始逐漸喪失商業功能的。這是一個漫長而漸變的過程,或許與兵禍、戰亂和社會變革有著密切的關聯。

最讓當地老人們記憶深刻的,還是抗戰期間日軍的轟炸。總之,那些高大門面開始被各式各樣的住宅所取代,街上光滑的青石板被挖出來鋪設排水溝,深深地埋藏在碎石與泥土間,人們再難以得見。

規劃停在紙上

武漢理工大學建築專業研究生羅華,對現今仍居住在古鎮的人口狀況進行調查:將近一半以上為60歲以上的老人,大多數年輕人已離開這裡。

董市鎮集鎮中心也歷經數次搬遷整治,有人擔心這個古鎮會慢慢以沉默的姿勢湮沒在歲月中。

2003年,董市鎮老正街被宜昌市政府確定為市級文物保護單位。從2004年開始,枝江政協委員、董市文化站副站長王明清就開始參與到關於董市古鎮保護的規劃中。

“帶著專家們在古鎮上探訪和研討,規劃反復修訂過很多次,也征求過很多意見。”為了這項規劃,枝江政府還曾專門撥款,並邀請省和地方建築設計方面的專家進行具體層面上的工作。3年前,荊州市城市規劃設計研究院編制了《枝江市董市老正街保護規劃》。

4月18日,記者在枝江董市文化站看到了這張關於古鎮規劃的圖紙,其中對古鎮的商業區和居民生活區進行了劃分,歷史街區、巷道和保存完善的古建築都詳細注明,甚至具體到某一間古建築需要如何維護。

規劃已經很完善,但古鎮“復興”依然遙遙無期。枝江政府有關人士也直言,董市古鎮的規劃無法實施,主要因投資項目業主和資金未落實。

不僅僅是缺錢

整個董市古鎮的規劃投資額在1億元左右。在枝江招商局的招商書中,董市老正街古鎮的規劃被定位為旅游項目。

來自深圳一家旅游項目投資公司的向先生,曾和當地政府有過洽談接觸。“宜昌作為一個旅游城市,在各項線路運作上是很成熟的。但古建築文化旅游是其中的薄弱環節。”

對於這個龐大的投資額,他並不驚訝,“古建築的修繕和維護是一項修舊如舊的工作,本身就非常嚴謹。”

據了解,從全國目前古鎮開發情況來看,已經進行旅游開發的古城鎮200多個,而潛在的具有這種資源可能性或者能開發古城鎮旅游同類項目的還有1000多個。

同時,中國古鎮開發仍以觀光為主,游客往往是來了,看了,拍照,就離開了,游憩項目的開發停留在淺層次,並且項目雷同。

對董市古鎮的文化歷史,他很有興趣,也覺得是非常寶貴的旅游文化資源。但商人向先生更關注的是,對於投資者而言,投資必須有一個盈利模式,“我們現在正在做旅游線路策劃方面的前期工作。”

編撰審議關於枝江古鎮規劃的研究學者也坦言,“目前的規劃,主要是對古鎮修復和文化景觀上的開發,對投資者更關注的盈利模式討論的很少。”

投資之後,如何讓古鎮能夠持續的發展,大家的觀點也不一樣。“有的說可以建立像鳳凰一樣的旅游古鎮,有的認為建個影視基地,或者一個傳統的文化商業街。宜昌古建築的旅游線路,還缺乏一個可借鑒的模式。”

等待的不只老正街

等待“復興”的不僅僅是枝江董市一個宜昌古鎮。

宜昌市方志辦調研員朱復勝曾提出,把當陽河溶古鎮打造成歷史旅游名鎮。河溶鎮的沿河古街是一個保存完好的碼頭集鎮,在古代以蠶絲交易為主,街邊建築均是風火牆、高階沿、進深數重的帶樓明清天井老屋,保存至今完好。

而猇亭織布街同樣被列入到地方政府招商項目中,這個因紡織業而發達的織布街,在明清時期,家家戶戶有織布的習俗,至今依然有不少國內外游客來這裡游覽。

在研究學者和旅游愛好者的眼中,這些古鎮街道都有著重要的文化和旅游價值。枝江市人大常委會主任譚克煥認為,董市古鎮就是記錄沿江古鎮社會歷史進程的一個縮影。

盡管不乏人關注,但歲月仍在緩慢並堅定地流逝,這些古鎮古街都面臨著同樣的狀況,維護無力、不斷被侵蝕、規劃沒有實質進展,僅僅依靠政府時有時無的投入,來勉強維持現狀。

在宜昌籍國畫家李元德的一次畫展中,以《董市古鎮》為名的黑白潑墨畫布上,古樸的老正街巷道依然冷清而寂寥。這或許是他眼中,這個曾經繁盛的古鎮縮影。

活態的古鎮才有發展

宜昌文聯秘書長、旅游影視學者杜鴻:宜昌的歷史古建築很多,而且有著非常鮮明的特色和文化價值,對它們的保護已經非常緊迫了。但我們對古鎮的保護不能還僅僅停留在維護、修復的層面上。你修復了它,它依然沒有活力,無法形成持續的發展。

我認為,只有活態的古鎮才有發展前景,你得保存它的精髓,這不僅僅是建築、街道,還有居民的生活,那裡的居民能真正生活在這裡,而不是單純為了吸引旅游資源而做的架子。像湖南的鳳凰古鎮、雲南的一些古鎮,都是我們可以借鑒的對象。

當然,古鎮的保護,也有賴於一條古建築文化旅游線路的成熟,這需要更高層面社會力量的參與。但在此之前,必須至少保證這些古鎮不要繼續遭受破壞、甚至於消失。

(編輯:申燦)

- 上一頁:和平古鎮:修復古宅 重現古貌

- 下一頁:清平古鎮重生之夢