不可移動文物保護不要一評定終身

日期:2016/12/14 21:51:35 編輯:古建築保護

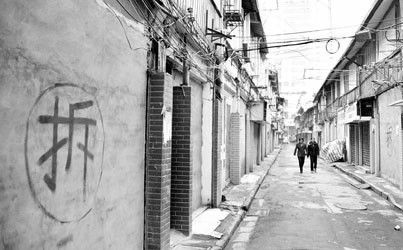

圖片作者:楊建正 圖片說明:金陵路騎樓側面紫金路牆面上大大的“拆”字(資料照片)

圖片說明:金陵東路是上海唯一一條富有南國風韻的騎樓式大街 本版攝影 楊建正

圖片說明:金陵東路是上海唯一一條富有南國風韻的騎樓式大街 本版攝影 楊建正

近年來,不可移動文物如何保護已是社會熱點話題。其實,依照去年10月1日實施的《上海市文物保護條例》,不可移動文物的保護也不能“一評定終身”,5年內或升或降,都要看文物本身價值的變遷。

第三次全國文物普查統計顯示,本市共調查登記不可移動文物4422處,包括全國重點文物保護單位29處,市級文物保護單位154處,區縣級文物保護單位453處,其他不可移動文物3786處。其中,近現代代表性建築3266處,數量之多,類型之廣,居全國前列。

伴隨經濟社會發展和城市化進程加快,文物保護與城市建設、經濟開發之間的矛盾日益凸顯,文化遺產保護傳承面臨著新挑戰。其中,不可移動文物的保護力度不夠,部分建築項目忽視對文物古跡及周圍歷史環境的保護,出現不可移動文物被損毀、破壞的情況。同時,一些文物保護點歷史文化價值降低或喪失,卻又無法撤銷原有的評級,成了動也不是,不動也不是的“燙手山芋”。

如此困境如何破解?《上海市文物保護條例》給出的一種思路是:文物定級也要講究科學性,不可移動文物的定級和評估,不妨細化核定公布的具體程序,補充增加征詢相關部門意見、專家論證和公示征求社會意見。

目前,作為國家大法的《文物保護法》,僅僅規定了不可移動文物的定級,對於定級後的評估、調整存在制度空白。上海地方立法對不可移動文物的評估制度作出“創制性”規定,要求市和區縣文物行政部門每5年對已定級的文物保護單位、文物保護點進行評估。經評估,歷史文化價值提升的區縣級文物保護單位、文物保護點,可以升級為市級、區縣級文物保護單位;如果歷史文化價值降低或喪失,經過市、區縣政府批准後,文物保護單位可以降級或者撤銷,文物保護點由市文物行政部門批准後可以撤銷。

一種預期是:定期評估制度,以及相應的升級、降級或者撤銷措施,改變了文物定級後就一成不變的固定做法,有助於提高文物保護的靈活性和適應性。

- 上一頁:青海立法保護“東方龐貝”遺址

- 下一頁:宋新潮解讀《博物館條例》最核心部分