抗戰遺址重慶之蛙將修復

日期:2016/12/14 18:58:29 編輯:古建築保護

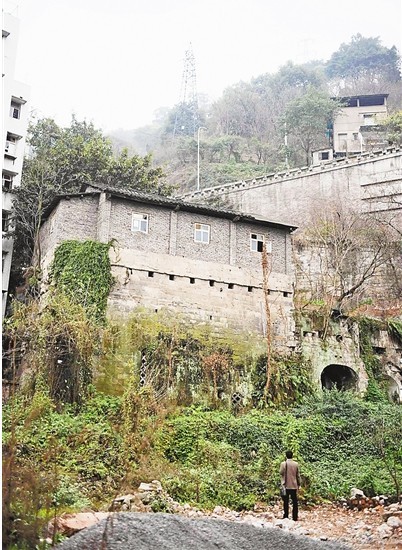

“重慶之蛙”秘密電台舊址。 (資料圖片)

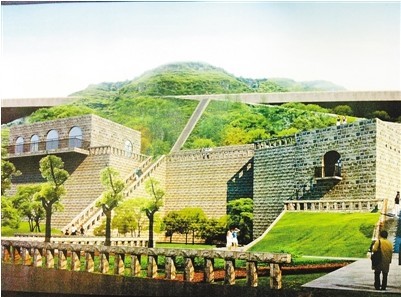

修復後的“重慶之蛙”效果圖。 記者 何方 翻拍

荒廢多年的抗戰遺存“重慶之蛙”——中國國際廣播電台,有望恢復昔日的顯赫地位。7月3日,記者從沙坪壩區文物部門了解到,該遺址曾有3處,如今卻僅存發電站一處。近日,由重慶大學設計的遺址保護方案業已出爐,修復完成後,“重慶之蛙”將變身展覽館,向市民展示抗戰烽火。

“老碉堡”暗藏18個通風口

很少有人知道,在沙坪壩區土灣街道下土灣6號,半山腰的一處不起眼廢棄建築,竟然隱藏著一段波瀾壯闊的抗戰歷史。

從磁器口下沙濱路,往解放碑方向驅車前行,快到滴水巖時,就可在路旁望見這座青色老建築。從遠處看,遺址是一處依山而建、用條石壘砌的碉堡建築,上面還有一座青瓦石灰牆的舊房子。

走進碉堡建築,裡面頂部每隔1米就開有一個通風口。記者數了數,一共18個,保證了地下工事的良好通風性。此外,拱形門窗也講究美觀,全部用石質的斜格窗花裝飾。

這處當地人口中的“老碉堡”,便是抗戰時期聞名全球的“重慶之蛙”發電站舊址。

“重慶之蛙”其實有三只

為什麼這處建築會叫“重慶之蛙”?原來這個名字來源於日軍的文獻。

市文物局副總工程師吳濤介紹,重慶作為戰時首都,中國國際廣播電台成為盟軍在遠東唯一可利用的短波電台。

日軍對重慶大轟炸期間,始終炸不掉這處軍事目標。電台通過十多種語言,向淪陷區及全球晝夜不停地播音。當年,日本報紙曾形容:“我皇軍飛機大炸重慶,那裡的‘青蛙’全都炸死無聲,為什麼那個擾人心緒的中央電台還是叫個不停?”

於是,在日本侵略者眼中“叫個不停”的電台,便有了“重慶之蛙”的響亮稱號。

“‘重慶之蛙’應該有‘三只’,土灣發電站是目前僅存的‘一只’,其他兩處早已消失不見。”吳濤說,當年,為防止日軍轟炸“一鍋端”,重慶大學機電系主任馮簡將電台系統一分為三:收音台設在歇台子;而發射台和播音台,則建在現沙坪壩華宇廣場大樓地下;如今的土灣舊址,就是“重慶之蛙”的發電站和備用電台藏身地。

變身展覽館陳列老照片、老電台文獻等

藏身市井半個多世紀,一直到2008年,“重慶之蛙”的身世才漸漸浮出水面,並於2010年成為我市掛牌保護的抗戰遺址。

負責保護方案設計的重慶大學教授陳蔚,接受本報記者專訪時表示,目前,我市有700多處抗戰遺址,其中大部分是政府、外事機構及教育設施,而像電台這類的軍事設施類數量甚少。因此,這樣一處軍事類的抗戰遺址,在我市抗戰遺址中占有重要地位。

由於“重慶之蛙”地勢隱蔽,又只是一處孤立建築,難以成片保護,因此規劃都是量身訂做,並劃定核心保護區。比如,周遭地塊如果用於商業開發,就決不能“踩線”,隨意進入保護區開發。

同時,對四周建築高度也有一定限制,盡量以低層建築為宜,避免“重慶之蛙”淹沒在水泥森林中。

至於文物本體,下一步,古建築專家及施工人員將采取原址、原貌保存的方式,對文物建築的病灶一一修復,除了拆卸並更換殘損的木構件,還將對損壞的牆體進行更換,還原內部空間的歷史真實。

一旦修復完工,“重慶之蛙”將變身展覽館,專門陳列抗戰時期的重慶老照片、老電台文獻以及部分抗戰文物,向市民公開展出。

“重慶之蛙”全國首播日本投降

1945年8月10日,一個讓中國人歡欣鼓舞的消息,通過電波頻率從戰時首都重慶傳出——“日本無條件投降”。發布該消息的,正是“重慶之蛙”。7月3日,沙區文物部門向記者披露了這段鮮為人知的歷史故事。

當天,“重慶之蛙”美國新聞處獲得消息:日本內閣通過瑞士政府,正式向中國政府轉達無條件投降的請求。當晚,播音員潘永元、靳邁幾次用手絹抹去難以抑制的淚水,扭開送音開關:“各位聽眾,現在播送重大新聞……日本無條件投降……”淪陷區的南京汪偽電台技術部技術員譚保林值班,趁機房沒有日本人監管,卡斷“大東亞聯播”,改播由“重慶之蛙”的重慶方面電台新聞。

播出後,南京淪陷區人們燃放鞭炮慶祝,讓日軍亂作一團。1945年8月15日,日本宣布投降,“重慶之蛙”又找來一名日本戰俘,讓他用日語播投降诏書。該戰俘顫抖哭腔,勉強支撐才念完。

熱門文章

熱門圖文