作為邊塞的北京長城歷史

日期:2016/12/14 12:28:34 編輯:古建築保護

城市防御包括設施、人員等很多個方面。僅就設施而言,最主要的就是城牆、城樓等。但對於北京來說,除了內城和外城的城牆城樓,還有長城。在歷史上,北京的位置屬於北部邊塞。從春秋時代開始,歷朝歷代為了防御北部的匈奴,都不斷修築長城。

四個朝代建起北京長城

具體到北京來說,一些史學家和古建築學家認為,北京地區出現長城的歷史較晚,大約起源於南北朝時期。不過,考古工作者們發現,早在戰國時期,燕國北長城即出現在如今的延慶縣內西撥子。至今,牆體、墩台遺跡依然可見。

歷史上,一共有四個朝代在北京地區修建過長城,分別是燕國、北魏、北齊和明代。秦代、漢代所修築的長城規模很大,但都沒有經過北京地區。明代也是我國歷史上最後一個修築長城的朝代。現在我們看到的長城北京段,大多都是明代所修築的。

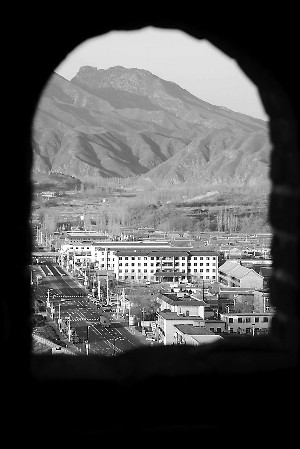

長城北京段從山海關蜿蜒西來,在平谷的將軍關附近進入北京界,從東向西跨越平谷、密雲、懷柔、延慶、昌平以及門頭溝等六個區縣,沿北部山區呈現半環形狀。基本上是沿燕山和軍都山內側山脊而行,明顯呈現出懷抱北京小平原並拱衛京師的態勢。

經航測發現,北京地區現存的全部長城加在一起,長達1258華裡。同時測出,全線有城台(包括牆台、敵台、戰台)827座,關口、城堡71座。

明朝修築的長城,主要目的在於防御北部的蒙古勢力以及後來崛起於東北的女真政權。明朝開國的第一年,也就是1368年,朱元璋就派大將軍徐達修築居庸關、古北口、喜峰口等各處關城。到隆慶年間,譚綸、戚繼光繼續大規模修造長城。一直到1600年,明代不斷修造長城達200年之久。

居庸關、八達嶺、慕田峪、古北口、司馬台、金山嶺等處的長城較為著名,也屬於建築上的精品。長城是統治集團抵擋北方游牧民族的防御工程,既不是牢不可破的民族壁壘,更不是北方的國界。長城早已失去了其原本的作用,但古代勞動人民的智慧和血汗,早已凝聚其中。

金山嶺長城是由戚繼光指揮修築的,這一帶的長城和敵樓不僅利於實戰,也是建築藝術的精品。為此,戚繼光從各地調來了眾多民工和士兵。至今,這一帶仍殘留許多長城刻字磚,刻有“山東左營”、“寧夏營”、“德州營”等。那正是無數長城建造者們用血汗留下的永久紀念。

北京城區肇始於薊

1995年,宣武區政府在廣安門立交橋東北側的濱河公園建立了“薊城紀念柱”,柱上題文:“北京城區,肇始於斯,其時惟周,其名曰薊。”不過,北京的建城歷史應當再往前追溯到商代。在商代,北京附近有兩個小國,薊國和燕國,都臣屬於商朝。燕國的都城在今房山琉璃河,城牆由夯土築成。薊國的都城薊城在今廣安門附近。後來,燕國吞並薊國,並遷都到了薊城。

春秋戰國時期,薊城一直是燕國都城,直到秦王嬴政派兵攻占,其作為都城的歷史才結束。之後的秦、漢、三國,以至兩晉、南北朝、隋、唐,薊城一直是中原王朝的北方軍事重鎮。到了遼代,又成為陪都,位置仍在今廣安門一帶。名稱也從最開始的薊城,先後改為幽州城、燕京。

到了金代,完顏亮執政時,為了加強對中原的控制,決定從會寧府(黑龍江阿城縣白城)遷都到燕京。為了將來南下,完顏亮在遼代的基礎上,按照北宋汴京改建。貞元元年(1153年)正式遷都,並改名為金中都。中都城周長37裡多,近似正方形。城牆的四角由東北角順時針分別是宣武門內翠花街、永定門四路通、豐台區鳳凰嘴村、軍事博物館南皇亭子。全城一共有12座門,每一邊有3座。

公元1215年,成吉思汗攻占金中都城燕京。那一年,他的孫子忽必烈恰好出生。等到了忽必烈即大汗位、進入燕京後,他決定要遷都至此。

忽必烈的大問題

遷都燕京之前,忽必烈以開平(內蒙古多倫西北)為都城,燕京為陪都。中央行政機構中書省設在開平,而在燕京分立行中書省。從那時起,忽必烈就在考慮遷都燕京的問題。不過,忽必烈遇到了一個大問題:究竟是利用金中都的舊城建都,還是在附近另選新址建都呢?忽必烈一時決定不下來。

同樣的大問題,將近700年後也出現過一次。1949年也面臨同樣的問題。梁思成、陳占祥曾主張在舊城西郊的月壇、公主墳一帶新建行政區。按照“梁陳方案”,新北京將會有兩個中心區:舊城中心區,以及西側的行政中心區。

不過,1949年所做出的選擇,與1267年忽必烈的卻大不相同。忽必烈決定放棄金中都舊城,在舊城東北另建新城,並定名為元大都城。雖然,這並非是要保護金中都的舊城。金中都城是已有兩千多年歷史的薊城舊址,忽必烈之所以選擇放棄,原因有二:一是因為中都舊城殘破,改造舊城要大拆大建,還要遷走大量居民。二是中都舊城供水有限,不如城外東北水源旺盛。

元大都的城牆是個南北略長的長方形,史稱“城方六十裡”,實際測量為南北長7600米,東西寬6700米。城牆全部用夯土築成,共有11座城門。南牆在今天東西長安街南側,北牆在德勝門外、安定門外的小關一線,東西兩牆大約是今天東西二環路的位置。北面城牆如今仍有殘存,已經辟為遺址公園。

700年後的選擇

明清兩代,基本在元大都城的基礎上改建、擴建。朱元璋攻下元大都後,改名北平府。朱棣登上皇位,改北平為北京,並遷都至此。這期間,北京的北城牆、南城牆先後南移。元大都北城牆被廢掉,南移後設置安定門、德勝門。南城牆南移1裡半多(將近800米)。明嘉靖年間,在南面增築外城。至此,北京城的城牆形成了“凸”字形布局。

清朝建都北京後,完全沿用了明朝的北京城,也沒有改變布局。在清代,統治者曾經不斷修補內外城的城牆。辛亥革命以後,民國政府拆掉了北京內外城的幾座城樓、甕城和箭樓。但直到北平和平解放前夕,環繞北京的內外城城牆以及內外城絕大多數的城樓、箭樓、甕城都留了下來。

新中國成立並定都北京後,首先要確定的就是中央行政中心區建設的位置。對此,中國專家和蘇聯專家發出了兩種截然不同的聲音。1949年11月,時任市長聶榮臻主持,在六部口市政府大樓召開城市規劃會議。中國專家梁思成、陳占祥等,蘇聯專家巴蘭尼克夫等,以及北京市各部門領導到會。

巴蘭尼克夫提出,以天安門廣場為中心,建設首都行政中心。具體的計劃是,第一批行政房屋建築在東長安街南邊,第二批、第三批建在天安門廣場的外右邊、外左邊。蘇聯專家團認為,應該把行政機關建設在舊城中心區,“這樣能經濟的並能很快的解決配布政府機關的問題和美化市內的建築。”

會議上,梁思成、陳占祥與蘇聯專家發生了爭執。會後,他們在1950年2月提出了著名的“梁陳方案”。他們建議,行政中心區應該建設在舊城以西約1.5公裡的三裡河地區(公主墳與月壇之間)。

綜合起來,梁思成和陳占祥的建議有兩個重要思想。其一是應該吸取外國大城市走彎路的教訓,使新北京避免“單一中心”發展格局的錯誤,避免城市中心區人口擁擠、住宅擁擠、車輛擁擠。其二,就是應該把北京古城完整地保存下來。他們設想,把北京的城牆建設成“環城立體公園”。護城河可以“放舟釣魚,冬天又是一個很好的溜冰場。”城牆上面“砌花池……可供數十萬人納涼……城樓角樓可以辟為陳列館,閱覽室,茶點鋪……”

拆城牆也與防守有關

700年前,忽必烈曾經選擇了另建新城。當然,他不是為了保護古建築。相反,忽必烈因為顧慮金中都城牆的存在,可能會被反叛者據為屏障,因此下令拆毀。不過,因為沒有舊城的限制,新城的建設進行了理想的規劃。

《周禮·冬官考工記》中曾記載了理想的都城設計方案:“匠人營國,方九裡,旁三門,國中九經九緯,經塗九軌。左祖右社,面朝後市。”相比於漢、唐的長安、洛陽,北宋的東京城,元大都的規劃布局最為接近這個理想設計。事實證明,忽必烈的選擇是正確的。

但在700年後,歷史沒有再次選擇另建新城。梁思成、陳占祥在和蘇聯專家的較量中失敗了。這是“經中央決定,由政府執行的。”方針已經定下,拆除城牆只是早晚的事情了。已經拱衛北京500多年的明城牆,很快被拆毀了。

朝鮮戰爭爆發後,為了防備美軍空襲,1950年11月開始,內城和外城的城牆陸續開鑿了許多豁口。城牆不再相連了。1952年,拆除城牆運動真正開始。雖然中間曾有暫停,但到了“大躍進”,外城城牆已經幾乎被拆完了,內城牆也被拆了一半。1964年後,中蘇關系緊張。為了備戰,內城城牆也被拆毀。城樓、甕城、角樓、箭樓也陸續被拆毀,只剩下正陽門城樓、箭樓和德勝門箭樓。

如今,北京的城牆只剩下兩段。一段在崇文門至東南角箭樓之間,已經建成明城牆遺址公園。雖已破敗,但仍可撫今追昔。至於另一段西便門城牆,在1988年改建修復,還建造了一座歇山小式頂的方樓,還命名為“西便門”。但這只是假古董。

這樣的假古董還有,2004年重建的永定門城樓,也只能算是個景點,毫無歷史文物價值。在原來內外城牆的位置上,下面修地鐵,上面修二環路。

被梁思成譽為“中國的頸環”、“我們的國寶、人類的文物遺跡”的北京的城牆被拆毀了。這個城市也向著梁思成、陳占祥所說的“人口及工商業過度集中……城鄉對立尖銳化……人口過擠……極擁擠的住宅樓房……車輛擁擠等病態”步步逼近了。