安慶發現清代一品大員墓地 宰相親筆題寫墓碑

日期:2016/12/14 12:21:19 編輯:古建築保護

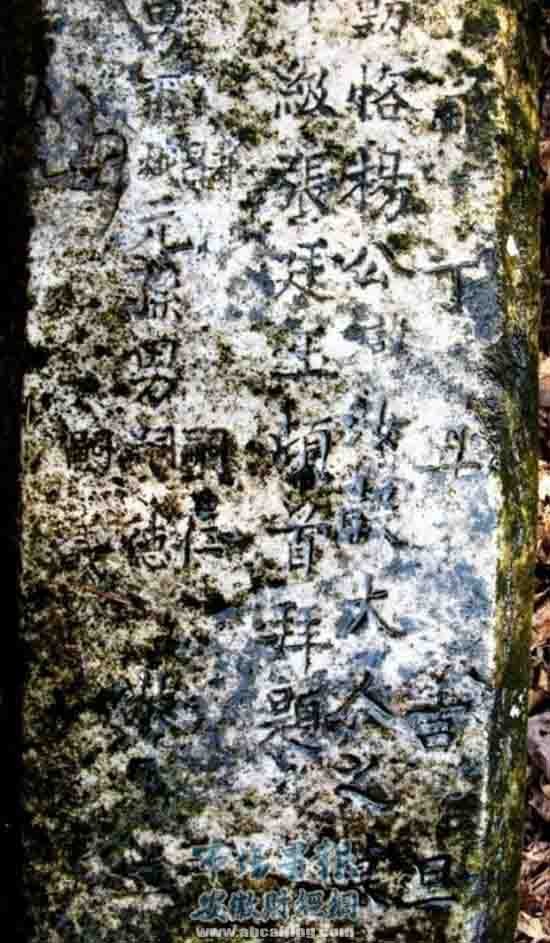

石碑上的字跡仍清晰可見

日前,一些文史專家、學者在安慶市大觀區山口鄉紗帽山找到清代一品大員楊汝穀墓。發現時,墓地破敗荒涼,盜洞裸露,碑刻倒伏。安慶市民江錫華獲悉後,表示為保護古墓葬將盡心盡力,現古墓葬已整修完畢。

安慶市根親文化研究會執行會長、中國人民大學副編審張全海博士及安慶市皖江文化研究會張健初副會長、安慶師范學院陳宗俊副教授等一行15人的考察隊,來到安慶市大觀區山口鄉尋找志書記載的楊汝穀墓。山口鄉領導積極聯系當地知情村民擔任向導,手持刀具,披荊斬棘,考察隊終於在灌木叢中找到了楊汝穀墓。

據史料,楊汝穀(1665-1740),字令贻,號石湖,清安慶府懷寧縣人,世居皖城“天台裡”,清康熙三十九年進士(與張廷玉同科),官至都察院左都御史,級別為從一品,是舊懷寧(包括今安慶市轄三區和懷寧縣)古時官階最高者。南開大學的老校長、著名化學家、中國科學院化學學部委員(院士)楊石先是其直系後裔。

宰相題寫墓碑墓地荒涼破敗

楊汝穀墓是夫妻合葬墓,山向申寅,背負紗帽山之巅,面朝古懷寧名勝石門湖,風景絕佳。現因淹沒於灌木荒草之中,失去了一品大員墓早先的氣派。該墓被發現時,已有一個盜洞,隱約可見棺木。其夫人劉氏墓碑曾經斷裂經修補後豎立原處,而楊汝穀墓碑則倒在地上。墓前一片開闊緩坡,沒有巨大的神道碑,也沒有石雕神獸,墓周樹木籐蔓圍繞。兩塊石碑上的字跡仍清晰可見,均為桐城張廷玉題寫,立碑年代是清乾隆十一年,楊汝穀墓碑上書“清故光祿大夫予告都察院掌院左都御史加三級谥勤恪楊公諱汝榖大人之墓”,內容與史志所載信息相符。

據張全海分析,此墓從葬俗來看,有兩大疑點頗為費解。其一是夫妻合葬墓的葬式問題,按安慶當地葬俗,以左為上,即“大邊”應葬男棺,但此墓卻與之相反,楊碑在右邊,劉碑在左邊。其二是墓碑的形制,按安慶當地習俗,墓碑均為長方體扁平石制,而此碑則是方形石柱,長約2米,頗似拴馬樁或墓表形狀。據目前已掌握的資料,只能從墓主的族屬問題上進行推測,按楊汝穀的遷安慶始祖為元代蒙古人的記載,蒙古人尚右,故楊汝穀葬右邊可解,而蒙古草原流行的鹿石(柱)則或為此墓墓碑的形制之源。

顯赫官職一生家風低調可敬

張全海認為,楊汝穀一生低調,從中進士後,他先後任浙江浦江縣知縣、禮部主事、禮部郎中、四川道監察御史、太常寺少卿、奉天府丞、右通政、通政使、左副都御史、兵部右侍郎、兵部左侍郎兼管吏部侍郎事兼署副都御史、戶部右侍郎、都察院左都御史。都察院是清代最高監察機構,源自明代之前的御史台,下設各地方科道監察御史,巡按地方省府州縣,主掌監察時弊、彈劾百官及向皇帝提建議,在一定程度上就相當於現在的中央紀檢監察部門。楊汝穀一生多在御史“言官”崗位,肯定凡事謹慎小心低調(從《石湖詩集》中即可直觀感受到這種格調),否則乾隆皇帝也不會給他“敬慎老成”的評語,去世後賜谥號“勤恪”(意即勤勉恪慎)。不單楊汝穀自己一生低調,其家族雖然曾經科第連綿,文官武職眾多,可謂鼎盛一時,但並沒見到張揚的跡象。作為一個如此低調的個人及家族,很有可能實行了“喪事從簡”的低調做法,令人由衷的敬佩!

“此墓在懷寧境內是級別較高的古墓(現屬安慶市大觀區),古今安慶懷寧志書多有明確載記,但查安慶文保單位目錄及《懷寧考古記》(2011),均未看到新的文物普查及保護記錄。”張全海對此表示遺憾。

熱心市民給力無償整修墓地

考察隊的到來,引起了當地紗帽山公墓負責人江錫華的注意。他在了解到楊汝穀墓地情況後,主動表示願意承擔整修工作,為保護古墓葬,豐富歷史文化名城的厚重底蘊,做點自己的貢獻。五一小長假期間,他帶領十多人爬上山頂,為楊汝穀墓地清除雜草樹木籐蔓、填土培墳,七個人合力才將倒伏的墓碑石柱扶正。僅用了兩天時間就將墓地整修完畢。

江錫華說,希望楊汝穀在安慶及天津、杭州、台灣、美國等地的後代,到紗帽山祭拜先祖墓地,他將隨時提供服務和幫助。

- 上一頁:宜賓發現保存百年完整美女干屍

- 下一頁:甘肅瓜州新發現一處漢至魏晉古城遺址