三星堆考古發現20年:金杖出土古國現身

日期:2016/12/14 12:28:03 編輯:古建築保護

三星堆考古發現20年:金杖出土古國現身

腳底下12平方公裡的土地,掩藏著距今約3000~5000年前古代蜀國的輝煌歷史。之前僅在神話傳說中留下只言片語的古蜀文明,密碼一般的層層謎團,終於在川西平原的地表下漸漸得到了破譯。三星堆遺址的發掘,使一向以黃河文明為中華歷史起點的敘述,融進了長江流域的文明起源這一支。

神秘的三星堆文化,從1929年揭開冰山一角,接下來70多年歲月有斷裂的考古歷程。這個發現時間僅次於百年殷墟的遺址,從另一個角度見證了中國當代考古的脈絡。在滋養著它的四川廣漢市,三星堆早已超越了考古學的范疇。這個聲名顯赫的大遺址,與生活在其中的近萬名農民、考古隊員、民間研究者以及博物館的發展一起,共同勾勒出一個豐富的地方生態。

金杖出土·古國現身

1986年,三星堆在沉睡數千年之後,成為“一醒驚世人”的世界級考古發現。

回想起20年前的發掘,不能不說是個大幸運,但琢磨起來,又是對當地考古人期盼已久的一次回應。成都以北40公裡的廣漢三星堆,被證實是從新石器晚期到夏商時期的古蜀王國核心。此前河南偃師二裡頭作為4000多年前的中國最早都城遺址,被當作中國文明的源頭。

“一點黃色的物體從黑色灰渣暗淡的顏色中‘跳出’,再用竹簽和毛刷清理下去,一條金色的魚紋清晰顯露了出來……”這是1986年的7月30日,一號祭祀坑發掘的第10天。

凌晨2點30分,熾熱的7月末川西平原,31歲的四川省考古所研究人員陳顯丹往下挑,又看到了鳥的圖案,很快,一條雕刻著紋飾、彎彎曲曲的黃金制品露面了,“這恐怕是古蜀王的金腰帶吧?”

後半夜的三星堆田間安靜異常,當時圍觀的好奇農民已經在上半夜散去。33歲的陳德安是這次發掘工作的領隊,被值班的副領隊陳顯丹叫醒後,兩人迅速做出決定:所有正在參加發掘的人都不能離開現場;四川大學來此實習的大學生張文彥,趕緊騎自行車去廣漢縣城向當地政府報告;陳德安連夜趕去成都向單位匯報。

5點多鐘,天剛剛亮,36個武警被廣漢縣委書記派到現場。夏天早起的村民們又聚集過來。陳顯丹這才對眾人宣布:有重大發現,金腰帶出現了!待到物品完全出土,人們發現,這不是一個腰帶,而是1米多長的一個金權杖。

金杖上的人物刻像為圓臉,嘴呈微笑之形,頭戴“玉冠”,是一個身份極為特殊的人物。與頭像共刻在金杖上的魚、鷹圖案,組成一幅典型的“象形文字”,它極有可能表達的是帶有王者之氣的人。“在古蜀世系表中所記的蠶叢、柏灌、魚凫、杜宇、開明等蜀王中,哪一位蜀王與此有關呢?”——那就是“魚凫氏”。陳顯丹說,“我們把金杖上刻的圖案從左至右讀下去,正好是‘魚凫王’三個字,也就是說該金杖的主人應是‘魚凫王’”。

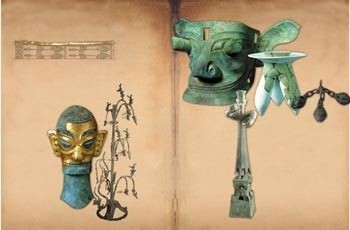

隨後一號和二號祭祀坑的全面發掘,出土了青銅凸目大面像、金面罩、青銅神樹等令人震驚的高度文明。三星堆遺址至少是古代蜀國的都城之一。

終於,1929年首次在月亮灣發現玉石器以來,一直迷霧重重的“三星堆遺址”因為1986年祭祀坑發掘,有了突破性進展,一下子使3000~5000年前的古蜀王國真真切切踩在腳底。在幾無文字記載的上古蜀國,這一發現成了破譯神話傳說的“符碼”。

1986年春天的發掘和一、二號祭祀坑的出現,建立了古蜀文化的序列,將過去幾十年來破碎的發現,放進了一個系統。三星堆區域毫無疑問是祭祀區,那麼1929年發現玉石器的月亮灣極有可能是宮殿區,沿鴨子河一帶可能是手工作坊區,一些被老百姓叫做“梁子”的土埂,作為城牆勾勒出古時都城的輪廓。歷年來的發掘出土文物,跨越時間涵蓋了距今3000~4800年的這一階段。在近2000年時間裡,三星堆遺址沒有間斷過,古蜀文化一直在這個地方生長。三星堆商代遺址,將古蜀文明的時間猛然提前了一兩千年。

“芝麻開門”·文物“救火”

考古人的那種喜悅,三星堆博物館副館長張耀輝說:“太能理解他們的心情了,簡直就像阿裡巴巴叫‘芝麻開門’一樣,翻開一層土,就是一個驚天的大秘密啊!”這種重大發現還包含著另一層欣喜——三星堆遺址的價值越高,才越有利於它的保護。

今年78歲的文物工作者敖天照對此深有體會,在1986年祭祀坑震驚世界之前,當地人鮮有文物價值的概念。他從上世紀50年代開始在廣漢縣文化館工作,卻對身邊的三星堆知之甚少。一直到1973年被送到湖北參加長江流域的考古培訓,北京大學嚴文明教授指著他說:“你們廣漢三星堆很重要啊。”這位廣漢的基層文物干部,才知道身邊文物的重要性。可是一旦意識到了這點,敖天照的內心就沒有安寧過。

遺址區跨越廣漢南興鎮的3個村莊與三星鎮的4個村子,生活著兩個鄉72個社的人。祖輩耕種的生活使他們期盼迅速改變貧困,而遺址上世紀80年代被確定前,敖天照很難去說服人家“不要動這些土,很可能藏著大寶貝”。

他1975年回到廣漢時,這個成都邊上的縣城正隨著全國形勢,“各個鄉鎮都在大辦磚廠,搞‘五項工業’,中興公社就利用三星堆的土堆取土”。成堆的破碎陶片被扔在一邊,“我一看,陶片年代應該是新石器時代晚期的,火候不高,手感比較軟,器形也比較原始”。11月,他從四川省博物館借來50年代發掘的9件石器,拿回廣漢做宣傳和研究。為了有個正式的名分保護遺址,“那時候就盼著省裡趕緊來人,盼考古隊的心情就像盼救火隊”。

隨著斷續的文物發現,熬天照被一種興奮和緊張牽引著。但地下到底是何種級別的遺址,那時一直是個猜想。從地理位置和自然條件看,三星堆區域確實具備了作為都城的“上好風水”。廣漢地處川西平原東北部,為沱江沖擊平原地帶,屬都江堰灌區,水源充足,土壤肥沃,實為“水旱從人”、“不知饑馑”的天府之國腹心。三星堆12平方公裡遺址區域,北有通連長江的鴨子河,馬牧河在遺址中心貫穿東西。肥田沃土與充足水源,在上古年代對人們的生存有著決定作用。

祭祀坑出土的早些年,村民偶爾挖到些玉石制品,原始的樣子並不讓人覺得尊貴。1978年,敖天照聽說有人幾年前發現了一坑顏色漂亮的“鵝卵石”,已經散落各家。他走村串戶去收集,“一看就是人工打磨過的磨石”。村民把“石頭”留在家裡“給娃娃耍”,聽說有文物價值,也相當配合地上交了。真武村4隊在挖沼氣池時,敖天照生怕糟蹋了地裡文物,在一旁盯著看,給大家宣傳“新石器時代就有人在這裡活動了,他們還沒有銅器,就用石斧頭砸東西”。隊長余洪昌的媽媽聽到了說,“我家有一個磨過口的石片,還很好用”。敖天照到她家一看,“是一把十幾厘米的石斧”。他給大媽拍了照片,獎勵她1塊錢,“還得讓她寫收條,我這是代表政府獎勵的”。敖天照如今還收藏著不少村民“獻寶”的照片,早年散落民間的許多三星堆遺址文物,靠他幾十年不懈的工作,不少擺放在了博物館供人參觀。

- 上一頁:“國寶級”考古大師齊聚珠城探禹墟

- 下一頁:遵義地底挖出“龍子”