福建泉州原始瓷窯址發掘的階段性成果

日期:2016/12/14 12:11:21 編輯:古建築保護 泉州原始瓷窯址包括苦寨坑和遼田尖山兩處窯址。前者位於永春縣介福鄉,後者位於德化縣三班鎮與永春縣介福鄉交界處。苦寨坑窯址位於遼田尖山窯址的東南方,兩地直線距離約200米。泉州原始瓷窯址東北距德化縣城13公裡,南距永春縣城20公裡,靠近晉江流域,交通方便,附近埋藏著大量瓷土礦,分布著自宋至民國時期的古窯址,歷史上是德化、永春著名窯場之一。

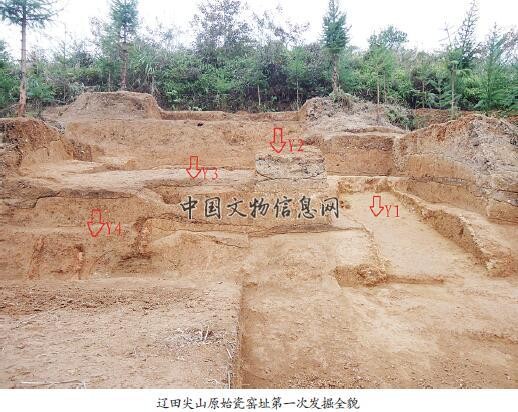

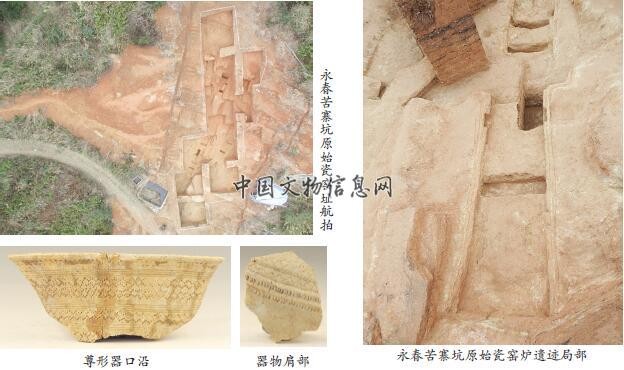

2007年初發現該遺址,確認是一處窯爐遺跡。經國家文物局審批,福建博物院文物考古研究所與泉州市博物館組成泉州原始瓷窯址考古隊,對其進行了兩次考古發掘。第一次:2014年10月下旬至2014年11月中旬,對德化縣與永春縣交界的遼田尖山原始瓷窯址進行考古發掘,發掘面積約50平方米,共發現4座窯爐遺跡,按照發現時間順序分別命名為:Y1、Y2、Y3、Y4,由於受時間和經費的限制,僅對Y1進行了完全的揭露,而其他三座僅完成了平面的揭露。第二次:2015年11月底至2016年1月中旬,遼田尖山原始瓷遺址與永春苦寨坑原始瓷遺址同時進行發掘。其中,遼田尖山原始瓷遺址沒有再擴大發掘面積,而是在2014年發掘基礎上,繼續清理Y2、Y3,在此過程中新發現Y5至Y8四座窯爐遺跡,因時間關系最終完全清理出Y2、Y5、Y6三座龍窯遺跡,其他的僅作局部發掘。苦寨坑原始瓷遺址發掘面積約235平方米,發現9座窯爐,完全清理其中的5座,分別為Y1、Y2、Y3、Y5、Y9,剩余的4座窯爐絕大部分已揭露出。

兩次考古發掘在窯爐遺跡、出土文物方面取得了較大的收獲。除此之外,在考古發掘過程中對窯址周邊的山坡進行了考古調查,新發現多處同時期的窯址。

窯爐遺跡

兩次考古發掘共發現原始瓷窯爐遺跡17座,其中遼田尖山8座、苦寨坑9座,完全清理了其中的9座窯爐遺跡。遼田尖山原始瓷窯爐與苦寨坑原始瓷窯爐遺跡特征既有相同點,也有不同之處。相同點為:窯爐均屬於龍窯形制,由火膛和窯室兩部組成,一般通長4米左右,寬1米左右。窯爐沿著坡地向上挖穴而建,分布比較密集。從發掘情況看,幾乎所有窯爐均在不同程度上受到破壞,這種破壞來自晚期窯爐打破早期的或是人為耕種對窯爐的破壞。不同點:遼田尖山原始瓷窯爐遺跡窯床斜度較大,從清理出的幾座來看坡度約為23~26度;窯壁較厚,6~8厘米;火膛壁平面形狀為圓弧或直角形;每個窯爐火膛僅有一層工作面;出土器物較少,器物胎質一般較硬,裝飾手段多樣,紋飾種類豐富。苦寨坑原始瓷窯爐遺跡窯床斜度較小,一般為5~15度,尤其是山坡下的四座(Y1、Y2、Y3、Y9)窯床基本上是水平的,靠近山頂的位置窯爐窯床坡度略微變大;窯爐窯壁普遍較薄,厚度約2~5厘米;窯爐的火膛處左右壁有圓弧狀和“凸”形兩種;絕大多數的窯爐窯床底及火膛工作面有多層,一般的窯爐有2~4層工作面,最多的有7層工作面;出土器物較多,胎質普遍較松軟,也有少量較堅硬的。器物中沒有裝飾的居多,紋飾比較簡單。

出土器物

兩次考古發掘出土大量遺物,其中絕大部分為原始瓷標本,極少數的黑衣陶器標本,一件石戈。原始瓷出土時主要為殘片,很少見到完整器,從殘片的形狀判斷,它們可分為生活用品和窯具兩類。生活用品器型有尊、罐、缽、豆、紡輪等。窯具為墊餅和疑似刮刀的殘片,且數量較多。器物胎較多使用手工堆貼和慢輪制作,多呈灰色或黃白色,胎土較細,質地堅硬,也有一部分因火候低致胎質松軟。釉多呈青灰、青綠色,部分略偏褐或泛黃。裝飾上采用刻劃、拍印、戳印、堆貼、镂空等手法,紋飾有弦紋、網格紋、繩紋、戳點紋、鼓釘紋、幾何紋、雲雷紋、水波紋等,還有一系列的紋飾組合,如弦紋、戳點紋、幾何紋組合;網格紋、弦紋組合等。

調查新發現

在考古發掘期間,考古隊還對遼田尖山、苦寨坑兩處原始瓷窯址進行了勘探,基本確定了遺址的分布范圍。除此之外,還對遺址周邊的山坡進行了調查,新發現3處原始瓷遺址,並采集了一部分原始瓷標本,其文化特征與遼田尖山、苦寨坑兩處原始瓷遺址類似。

年代分析

在碳十四測定報告出來之前,對於本遺址年代的斷定,只能根據以往福建省及浙江、江西等鄰省遺址發掘資料進行比較,對泉州原始瓷窯址的年代進行分析。泉州原始瓷與浙江省德清、江西角山、福建閩北武夷山竹林坑原始瓷窯址出土的原始瓷標本無論在器型、胎質、釉色、裝飾手法等方面均存在較大的差異。但從福建以往的一些考古調查收獲中可發現與其密切相關的材料。如,1956年廈門大學林惠祥教授等人執筆《一九五六年廈門大學考古實習隊報告》對永春五裡街周圍附近小山調查,發現多處有原始瓷標本的遺址,文中稱這些標本為“釉陶”,但其器型、胎質、釉色、紋飾內容、風格與遼田尖山原始瓷窯址出土的完全相同。林教授當時將這批“釉陶”器年代定為“新石器時代之後,相差不太遠,或者是已入了銅器或鐵器時代,可能到了漢代”。福建博物院陳兆善研究員執筆《福建晉江流域考古調查與研究》,調查發現晉江流域有釉陶的遺址40處,有原始瓷的遺址9處,這些釉陶或原始瓷標本特征與遼田尖山原始瓷窯址出土的如同一轍。這些遺址比較典型的有豐澤區翠平山、鹧鸪山遺址;南安市尾山、福溪邊庵山遺址;永春後亭山、吳山、吳坑山遺址;安溪縣睏牛山遺址,年代均為青銅時代。

再看泉州原始瓷窯址窯爐與器物特征:窯爐窯室短且窄,窯壁薄,窯床大多斜度較小,有的幾乎接近水平,這些體現了早期龍窯的原始性特征。出土器物胎體采用手工捏制而成,缽或罐底部為圜底、豆的高足部分镂空或刻劃折線、缽的口沿穿孔等,這些特點為福建地區商周時期遺址中器物較為普遍的做法。

綜上,初步斷定泉州原始瓷窯址大約為商周時期。

意義

泉州原始瓷窯址的發掘具有十分重要的意義。首先,它是福建省目前發現的最早的原始瓷窯址,它的發現將泉州的制瓷史向前提了1000多年。其次,泉州原始瓷窯址出土的原始瓷標本具有濃重的地域特色,它與福建周邊浙江省、江西省,甚至是福建本省閩北地區的原始瓷標本有著較大的差異。目前僅晉江流的豐澤區、南安市、永春縣、安溪縣等地遺址中發現與其相類似的原始瓷標本。因此,泉州原始瓷可能是自成體系。最後,泉州原始瓷窯址的發掘,不僅清理出多座結構完整、保存相對較好的龍窯遺跡,而且這處窯址還出土了一批珍貴的原始瓷標本,對於研究我國商周時期原始瓷窯爐的結構形態、窯業技術及原始瓷發展提供了重要的實物資料。

下一步工作計劃

從目前的發掘情況看,在遺址中發現的均為窯爐遺跡,遺址中暫沒有發現跟窯爐遺跡相關的作坊遺跡、人類的生活聚落、墓葬等,無法了解當時人們的生產細節,更無從了解窯爐中生產出來的器物去向以及誰在使用等問題。為了解決以上問題,下階段的工作重心為:通過對遺址周邊村民走訪,了解人們在耕種過程中是否有發現相類似的原始瓷片,有針對性、有重點地對遺址周邊坡地進行實地調查,確定同時期遺址的分布范圍;查閱文獻資料,包括早期文物工作者所做調查、發掘資料,尋找相關線索,並進行實地調查與確認;從實地調查中選出合適的點,即根據出土物的多少、堆積的薄厚及位置、地形、地勢等,進行勘探,確認後申請試掘。(泉州市博物館張紅興)

(原文刊於:《中國文物報》2016年7月15日8版)