濱海區發現大清同治四年的石碑

日期:2016/12/14 12:19:16 編輯:古建築保護

報莊子村發現的清代石碑。

記者在濱海區央子街道報莊子村見到了這塊石碑。整塊石碑為青石雕刻,碑身高約1.5米,寬約0.9米。碑座高0.45米,寬1.2米,保存比較完好。

記者看到,碑身的最上方寫著“移廟碑記”四個大字,碑文一共有9行,共305個字。碑文的大體意思為:報莊子村西南有個比較高的台子,上面有一個觀音殿,由於年久失修、風吹日曬,觀音殿已經變得非常破舊,村民們建議重新修建觀音殿,由族裡的長輩們具體牽頭,並於大清同治四年(公元1865年)完成重建。為了紀念移廟一事,特意找人刻寫了這塊碑文。最後還刻著帶頭人徐克聖、徐克順、徐克儉等的名字,立碑時間為大清同治四年。

“當時的村裡有觀音殿,說明村子裡的民俗信仰傳承比較好,也說明該村比較富裕。”濱海區宣傳文化中心工作人員毛金鵬說,這塊碑是濱海文化歷史的遺證,他們將對這些歷史遺證采取保護措施。

村民曾嫌不吉利將其推進溝渠

據報莊子村村委工作人員徐俊營介紹,這塊碑是村裡修路進行清淤時從路邊溝渠中挖出來的。“發現這個碑後,村裡就把它保護起來了。”徐俊營說,對於這塊碑背後的故事,他也說不上來。

今年59歲的徐俊峰是報莊子村村民,也是村裡了解石碑來歷為數不多的人之一。“很早以前,我就知道村裡有這麼一塊碑,也知道石碑埋在村子的北邊,但一直沒條件把它挖出來,就保守著這個秘密。”徐俊峰說,直到前段時間村裡修路,他才把這件事告訴了村委的工作人員,讓這塊在地下“沉睡”多年的石碑“重見天日”。

徐俊峰告訴記者,他們村原來有位90多歲的老人叫徐新春,三年前去世了。徐新春生前經常到他家聊起以前發生在村子裡的事情。“他說以前村裡有個老廟,後來要建橋,就把廟拆了用裡面的石頭建橋,之後又拆橋蓋學校、拆學校建民房。村民覺得這塊石碑來自廟裡,怕不吉利,就把它推到村北側的溝渠裡。”徐俊峰說。

史書發現元代碑文記濱海鹽事

據毛金鵬介紹,除了在報莊子村發現石碑外,2009年,文物普查部門還在央子街道的韓家廟子、固堤場、豐台和西利漁4處發現了大規模的鹽業遺址群,其中東周鹽業遺址群數量最多、規模最大,填補了東周時期鹽業考古的空白,並入選第七批“國保”名單。

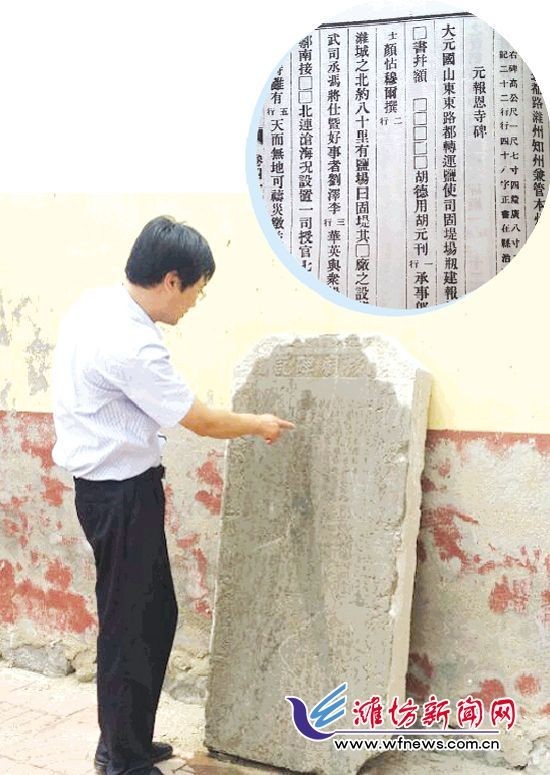

“近日,我們還在《濰縣志稿》中發現了《大元國山東東路都轉運鹽使司固堤場創建報恩寺記》的碑文,對研究地方鹽業文化、溯源濰坊沿海古代海洋祭祀活動極具價值。”毛金鵬說,《濰縣志稿》是對從古至今老濰縣志書的綜合,成稿於民國,由於抗戰爆發沒有完成印刷發行,近幾年人們才對原稿進行印刷。

“這篇碑文的大體意思是說,濰坊市區北面有一個鹽場叫固堤場,這裡的自然物質可以隨時取用,卻沒有地方可禱告上天保佑。有人倡議在白浪河西岸建設大型寺院,便去求當時昌邑縣一位高僧組織此事。後來寺院建成,眾人又計劃將此事刻在石碑上。高僧找到當時濰縣的一位文化名人撰寫碑文,記載寺院的大體情況。”毛金鵬說,固堤場是元朝時期在濰坊沿海地區建設的一個大型鹽場。

記者看到,碑文的最後除了向人們說明參與者姓名外,還記載了當時固堤場的官職名稱等。

為研究濱海歷史發展提供史料

濰坊是全國重要的原鹽產銷基地,對全國鹽業發展有重要作用。歷史上對鹽的記載,最早聞名的是夙沙氏煮海為鹽。隨著古代鹽業遺址在濱海的發掘,種種跡象表明,一代“鹽宗”夙沙氏煮海為鹽的歷史事件就發生在濱海地區。

“濰坊制鹽歷史最早的記載可追溯到夏朝。”毛金鵬說,《尚書·禹貢》在介紹九州時記載:“海岱惟青州。嵎夷既略,濰、淄其道。厥土白墳,海濱廣斥。厥田惟上下,厥賦中上。厥貢鹽,海物惟錯。”大致意思是渤海和泰山之間是青州,海邊有一片廣大的鹽鹼地。這裡進貢的物品是鹽和細葛布,海產品多種多樣。說明在距今4000多年前的夏朝,濰坊的海鹽已成為進獻朝廷的貢品。

“在古代,如果沒有強大的經濟支撐是很難建成寺院的,寺院的建成也預示著這一方經濟發展迅速、民俗信仰濃郁、人們生活富裕。如今,每年正月十六舉辦的濱海民俗祭海節,就是報恩寺祭祀文化的傳承。”毛金鵬說,《大元國山東東路都轉運鹽使司固堤場創建報恩寺記》可以讓更多的人了解濱海悠久的歷史,對於中國鹽業史研究也有著重大的補白意義。

- 上一頁:甘肅大堡子山遺址考古又有新發現

- 下一頁:北京豐台新發現10處抗戰文物