黑龍江發掘遼金生女真五國部奧裡米城址

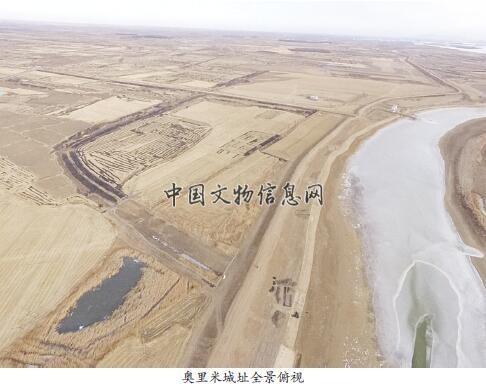

日期:2016/12/14 12:11:23 編輯:古建築保護 奧裡米城址是地處松花江下游的一處重要的古城址。城址位於黑龍江省綏濱縣北崗鄉永泰村東南0.5公裡,東南距綏濱縣城所在地綏濱鎮9公裡,故又俗稱“西古城”。城址南瀕松花江支流敖來河畔,南距松花江主航道約1公裡。

城址平面略呈圓角長方形,周長約3000余米。城牆為夯土版築,有馬面和角樓,牆外有壕,東牆中部略偏北有城門及甕城。奧裡米,又稱作“奧裡迷”“敖來米”等,滿語意為“渡口”之意。長期以來,學界對該城址的研究,多從文獻和地理學方位的考證入手,論證其為遼代生女真五國部之一的“奧裡米”部所在地。金代沿用,直至元明時期,是通往黑龍江下游重要的水路交通城站。

長期以來,對於奧裡米城址的考古工作亦非常有限,缺少系統的規劃和研究。城址發現於1973年。1974年,對分布於城址西側的墓群進行了發掘,揭露十幾座土坑豎穴墓,出土大量陶器、瓷器、玉器等遺物,初步了解到與城址相關的墓葬的年代為遼金時期;1998年,又搶救性清理發掘了城址西南部被破壞的6座墓葬,亦為土坑豎穴墓,出土了一些陶器等,進一步豐富了對墓葬的認識;2000年,為配合松干堤壩加固工程,對城址東南部城牆及城內南側局部區域進行了清理發掘,加強了對城址形制結構和文化堆積等情況的認識。2015年為配合水利工程建設,黑龍江省文物考古研究所再次發掘該城址,對城址結構的認識更加深入。

2015年考古工作情況

奧裡米城址整體保存尚好,城內和城外已辟為耕地,種植莊稼。但由於自然和人為的原因,對城址的干擾和破壞亦較嚴重。特別是城址南側東西向流過的敖來河,隨著季節的更替在逐年吞噬著城址的南牆。為了抵御洪水,上溯至20世紀50年代,奧裡米城址內南側已修築起一條貫通東西的松干大堤(俗稱大壩),堤長1100米,占用城內土地面積約26000平方米。近一個時期以來,由於河床的北移和河水不斷上漲,大壩在逐年加高加寬,對城址南側城牆及東西城牆南段不斷造成新的擾動。

為配合國家啟動的三江治理之松花江干流治理工程建設,2015年10月~11月,黑龍江省文物考古研究所對奧裡米城址開展了相關的考古勘探和發掘工作,取得了一定的學術成果。本年度考古主要進行了兩方面工作,一是對現有堤壩和護坡位置展開鑽探,尋找城址南牆走向並確認其與東牆、西牆的連接情況,了解城內南部的地層堆積情況;二是在勘探的基礎上,對堤壩南側臨河區域發現的遺跡進行試掘,進一步認識城牆的形制、結構以及城內遺存的分布和特征。

本次工作,對城址進行了全面踏查,並用RTK對城址重新進行了測繪,進一步確認了現有城址的城牆走向和平面形制。北牆保存最為完整,長933米,存高3~5米,有馬面18個,馬面的間隔約20~30米;城牆外有深1~2米的護城壕,護城壕寬為10米。東北兩角已遭損毀,原應有角樓設施。東牆長612米,有馬面12個;中段偏北處有一豁口,當為門址所在,外有甕城,呈半圓形,南北長34米、東西寬21米,甕城牆西北有一10米左右寬的出口。西牆北段尚存300余米,有馬面4個,其南段已被敖來河水沖毀。南牆東段尚存225米,可辨馬面有2個,其余全被敖來河水侵吞無存。

在前期勘探的基礎上,在城址西南角、城內南部疑似南城牆位置的沿壩址護坡內側進行了考古試掘。本次試掘,針對鑽探了解的遺跡現象等情況,分別開探溝、探方進行發掘清理。初步了解了西南角城牆的走向、城內南部文化層的分布情況。

西南部城牆,為黃色夯土築,西側沿城牆走向有一道壕。

城內東南部文化層堆積厚約1~1.3米左右。城內南部清理發現灰坑26個,房址1座。房址為地面建築,四壁不清晰,但煙道完整。為雙股煙道,呈“┐”形,煙道南部與灶相連,西部盡頭有出煙口。灶口部為圓形,斜壁圜底。灶內堆積為紅燒土和灰燼。出煙口為一淺圓形坑。灰坑沒有分布規律,有的有打破關系。據口部分為圓形、方形及不規則形等。多數灰坑內出土較多的陶片、動物骨骼等包含物。動物骨骼數量多,初步可辨識動物有狍子、牛、羊、犬類、魚類等,種類豐富。出土遺物以陶器為主,多泥質灰陶,有豐富的紋飾組合,有罐、甕、盆、器蓋、網墜、球、半圓台形陶制品等;少量的布紋瓦、磚等建築構件。瓷器類發現有少量瓷片,有白釉、藍釉,應為定窯、鈞窯產品。鐵器類包括镞、鉤、環、勺、釘、犁铧等,多為生活生產用具或兵器。少量骨器,有簪、匕等。發現一定數量的銅錢,多為北宋錢幣,有“景德元寶”“天聖元寶”“皇宋通寶”“治平元寶”“熙寧元寶”“元祐通寶”等,個別還見有唐“開元通寶”、五代十國之一前蜀時期的“光天元寶”、南宋“皇宋元寶”等,較為少見。

初步認識

本次對奧裡米城址的勘探發掘,是黑龍江省近年來遼金時期的又一次較為重要的考古工作,取得了一些初步成果,具有重要的學術意義。

奧裡米城址南牆由於河水常年沖刷,已基本不存,西牆和東牆南段已有一部分損毀。通過考古勘探,結合探溝發掘,此次對東牆和西牆的轉角位置重新確認,進一步明晰了城址城牆的走向和基本形制。但南城牆是否有城門仍存疑,有待未來的考古工作解決。

通過本次發掘,初步掌握了該城址局部區域文化層的堆積情況。城內東南部文化堆積厚,多為含燒土、灰燼土、木炭等生活痕跡的土樣。說明南部是生活居住區。且出土大量的陶片,陶器特征較為鮮明。根據出土的一批具有明確地層關系的陶器等遺物,基本可確定城址內包含了遼、金兩個時期遺存,為該區域遼金考古陶器分期研究提供了重要參考依據。

出土的遺物中,除陶器等器物外,在相關的地層堆積和灰坑等遺跡中,均發現大量動物骨骼,動物種類多樣。其中少部分有切割、磨制等痕跡,應是作為加工器物的骨料使用的。這為了解本地區遼金時期的經濟、生業等提供了重要實物材料。

奧裡米城址地處三江平原腹地,遼金時期是生女真部族的分布區域。學界認為該城址同遼“五國部”之一的“奧裡米部”有直接的對應關系。本次勘探發掘雖然是為配合水利工程建設而對奧裡米城址開展的一次搶救性考古工作,但所獲材料,為認識城址的形制結構、始建和沿用等情況積累了重要的基礎性材料,將進一步促進和推動奧裡米城址全面的考古工作和學術研究。