浙江發現8000多年前人類遺址 可能系杭州人始祖

日期:2016/12/15 15:11:34 編輯:古代建築

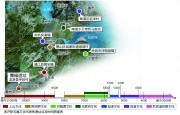

制圖/林焱挺

小缽

石磨盤 張之冰/攝

“村西的亂墳堆裡挖出寶貝了!”這句話,最近一直在龍游縣寺後村村民中流傳。

村民的推測,得到考古專家的證實。8月底,考古專家對寺後村青碓進行了一次試掘。在共12平米的兩條探溝中,挖掘出大量陶片和石器,經鑒定為距今8000年到9000年的文物。考古專家斷言:青碓遺址比河姆渡文化提前了2000年,比良渚文化提前了4000多年,是浙江迄今發現的保存最好的早期新石器時代遺址。

亂墳堆裡挖出寶貝

寺後村位於龍游縣龍洲社區。村西有塊小高地,距平地1.5米上下,村民稱之為青碓。

這裡曾是亂墳堆。1969年冬天,村民吳正章在這裡挖防空洞,發現一枚青石箭镞。

2009年2月24日,退休的吳正章把箭镞捐贈給龍游縣博物館。經鑒定,這是一枚距今約4000年的箭镞,屬於新石器晚期物品。

青碓,引起高度關注。今年8月下旬,省文物考古研究所與龍游縣博物館一起,對它進行調查性試掘。

省文物考古研究所青碓考古調查隊隊長蔣樂平說,第一鏟下去,見提取的土層標本中含有夾碳陶,他就樂壞了:“下面有寶!”

開挖出的兩條探溝,揭示青碓遺址文化層的深度為1.5米,分布范圍南北長170多米,東西寬160多米,總面積達到30000平方米。

當時人已學會燒制陶器

出土的大量陶片和石器,蘊涵著豐富的歷史信息。

當時人們已經學會用石磨給谷物和其他帶殼作物脫粒,還學會了燒制古樸的陶器。“為防止熱脹冷縮,那時的人會在燒制陶器時往裡摻砂、碳或一些植物。那時候還沒有陶窯,雖是平地堆燒,溫度也可達700-800℃。”蔣樂平說。

夾碳紅衣陶是上山文化(距今大約11000年-9000年,位於浙中地區)的典型代表,這次試掘中發現了大量紅衣陶片,內含有鐵,所以呈紅色。說明那時候的人已經懂得利用氧化還原反應來燒制出自己需要的顏色。

用挖出的陶瓷碎片還原出一個陶盤和一個小缽。復原紅衣陶盤外形像現在的小臉盆,直徑約40厘米,可能是用來盛放食物的。而小缽的用途,類似現在的碗。

那時流行用石頭“煮”食物

龍游縣博物館副館長朱土生為我們描繪了一幅青碓人的生活圖景:早上起來,穿上獸皮做的衣服,出門打獵、捕魚或者采集野果。他們住在木構建築裡,上面鋪上茅草做屋頂,會雕刻镂空木頭制作獨木舟。

出土的文物中有一件敞口平底盆的碎片,蔣樂平說,敞口平底盆是上山文化最典型的器物,這種盆子的底是平的,口開得很大,胎質厚,很牢固。

那可能是古人用來烹煮食物的炊具。當時居民一般用石頭“煮”食物:將石頭加熱到滾燙,然後放進流質食物裡,一會兒食物就被“煮”熟了。

石磨盤由上下兩塊石頭組成。上面的石頭略小,打磨得很光滑,下面的石頭做磨盤,有一個微微下凹的石槽,“古人在這個磨盤裡研磨谷物和其他帶殼的作物。”蔣樂平說。

龍游人可能是杭州人的始祖

作為浙西文明的發源地之一,龍游已發現楊後殿山遺址、下庫遺址、官村烏龜山遺址等新石器、春秋戰國時期遺址10多處。而青碓遺址的發現,一舉將龍游文明史上溯到距今9000多年前。蔣樂平說,這是浙江早期新石器時代考古的又一大突破。

研究發現,古人類遷徙都是從山地到平原再到丘陵。而青碓出土的文化遺存,分為上下兩層,下層具有濃郁的上山文化特征,距今9000多年;上層出土的夾砂、夾碳陶片,則帶有跨湖橋文化(位於蕭山一帶)的特征,距今8000多年。而跨湖橋文化多靠近浙江東部平原地區。這意味著,早期龍游人很可能是今天杭州人的祖先。由於氣候、環境的變異,當時生活在浙西的古人類開始逐漸向東部遷徙。

青碓的未來及意義

杭州人都知道良渚,寧波人也都知道河姆渡,圍繞這兩個文化遺址,還興起了旅游業。那麼,青碓遺址會不會成為龍游的名片?遺址又會不會發現更多更有價值的古人類遺跡、遺物甚至是遺骨呢?蔣樂平對此持樂觀態度。

“如果國家文物局同意大規模發掘,寺後村或許會建起博物館,龍游也可能因此揚名海內外,成為熱門的旅游目的地。”龍游縣文廣新局副局長黃國平大膽設想。

新石器時代一般須具備三個條件:一是開始制造和使用磨制石器,二是發明和使用陶器,三是出現了農業和畜牧業。

蔣樂平說,本次發現的青碓遺址,是浙中以及附近地區繼上山遺址之後發現的第十處早期新石器時代遺址,也是衢州地區最早的新石器時代遺址。目前在全國范圍內發現的早期新石器時代遺址不過二十來處,而僅僅浙江就占據了十處,充分證明了整個錢塘江上游地區不但是浙江新石器時代文明的發祥地,也是中國乃至東亞地區的稻作農業文明重要發祥地之一。

相關:

浙江人最早學會煮米飯是什麼時間有可能在7000年前

紅衣陶碗

浙江的新石器文明起源在哪裡?熟悉考古的讀者可能都知道,是位於浦江縣境內的上山遺址,其年代從距今11400年一直延續到8600年,是長江下游及東南沿海地區迄今發現的年代最早的新石器時代遺址,在上山遺址裡還發現了長江下游地區迄今最早的稻作遺存。

世界上最早的獨木舟是在哪裡出土的?熟悉考古的讀者可能也知道,是位於蕭山的跨湖橋遺址,其年代從距今8000年延續到7000年。

那麼上山文化和跨湖橋有什麼關系嗎?在剛剛過去的8月份,省文物考古研究所的專家在龍游境內調查發現了同時具備上山文化和跨湖橋文化特征的青碓遺址。結合以前的考古發現,專家大膽推測:跨湖橋文化很可能來源於上山文化!通俗點說,世界上最早制作獨木舟的人,其祖先很可能就是最早在長江下游種植稻谷的人。假如這個結論成立,將會成為浙江遠古文明源頭和發展研究的重大突破,浙江境內距今1萬年至7000年之間人類進化脈絡將由此變得清晰。

距今1萬年至7000年之間,浙江人怎麼“進化”

青碓遺址的發現,其價值是為距今1萬年至7000年之間,浙江人是怎麼“進化”的提供了參照。青碓遺址的下層屬於上山文化,其年代可能在距今9000多年。青碓遺址的考古領隊,省考古所研究員蔣樂平告訴記者:“在上山文化時期,當時的浙江人已經會熟練地制作各種各樣的陶器,比如盆子、罐子、盤子等等。而該遺址出土的一副‘石磨棒+石磨盤’的組合可以說是當時的‘高科技’,人們當時用它來碾米脫殼,‘石磨棒+石磨盤’不是幾十年前還有農村人家在用嗎?誰能想到上萬年前浙江就有了呢?”

而當時間往後推了1000年,這個遺址來到跨湖橋年代時,“科技”再次向前發展了。“在跨湖橋時期,浙江人已經發明了陶釜,陶釜是一種炊煮器,是用來燒飯的,也就是說這時候的人已經可以吃到香噴噴的米飯了。同時,這個階段的人,可能是生活比以前要富足,也更加具有審美情趣,他們制作出了彩陶,而陶面的紋飾也開始變得復雜。另外,盆、罐、盤的樣式也變得豐富多彩起來。”

假如“進化”成立,還需要哪些證據

在青碓遺址以前,浙江境內曾發現過兩個同時具備上山文化和跨湖橋文化特征的遺址,分別是位於浦江的上山遺址和位於嵊州的小黃山遺址。而當8月份青碓遺址發現後,這樣的遺址增加到了3個,因此,考古專家更有底氣地說出“跨湖橋文化來源於上山文化”這個假設。

不過假設畢竟還只是假設,“跨湖橋文化來源於上山文化”這個結論最後要成立,還需要哪些依據呢?

蔣樂平告訴記者:“跨湖橋文化來源於上山文化這個結論要成立,三個遺址還不夠,需要發現更多的同時具備這兩種文化形態的遺址。其次,一個遺址裡這兩種文化的年代要銜接得上,比如浦江上山遺址的上山年代土層經測定是距今11400年到8600年,而跨湖橋土層經測定是距今8000年左右。假如青碓遺址經測定後兩者的年代能更緊密些,那麼我們離這個結論的確定又近了一步。”(錢江晚報 葉涵)