徽州古戲台及其建築藝術

日期:2016/12/14 13:14:03 編輯:古代建築有哪些

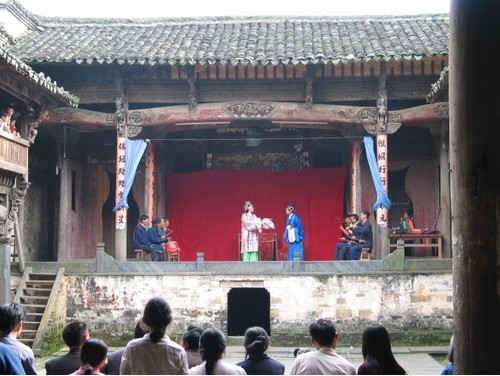

徽州的文化源遠流長,現保存明清時期的各類建築數以萬計,特別是祁門縣的新安鄉、閃裡鎮一帶的古戲台群落能完整地保留至今,在全國也是罕見的,說明了徽州古代人們極其熱愛演劇活動。這些戲台內容豐富,極富地域性特點,且具有代表性,它們以“布局之工、結構之巧、裝飾之美、營造之精”而被世人稱奇。不僅可以體現中國古代民間建築的藝術風格,更體現了幾百年前古徽州經濟文化的重要特征和鄉風民俗。

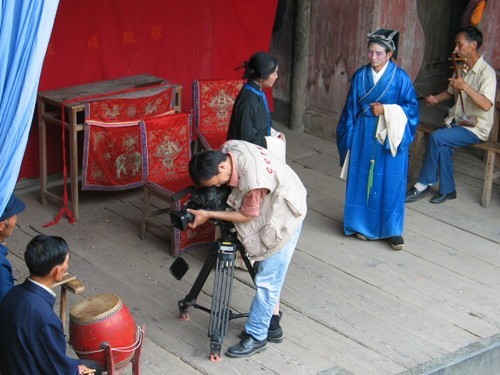

古戲台大多建造在宗族的祠堂內,它是祠堂建築的一部分。它們有兩種形制,一種是,戲台與祠堂前進合為一體,不唱戲時是祠堂的通道,裝上台板,就是戲台,這種戲台被當地人稱之為“活動戲台”。另一種是,戲台也建在祠堂內卻是固定的,這種形式的戲台則被人稱為“萬年台”。這些古建築群體建造精良,集實用與藝術於一體,反映了古徽州鼎盛時期民間戲劇藝術的真實面貌。

古戲台祠堂的基本平面布局一般為三開間或五開間,約10-15米左右,進深三進兩明堂(天井),戲台為門廳部分,中進享堂,後進為寢堂,天井兩邊為廊庑,部分前進廊庑建成觀戲樓,又被今人稱作“包廂”。梁架為木結構,外圍磚牆封護,內部基本為對稱布局,天井作采光通風用,兩側有耳門通街巷。戲台做工講究,有的台面挑檐,額枋間布滿了裝飾的斗拱或斜撐,尤其是額枋上雕刻著各種戲文、花鳥圖案。兩側看台長廊是由石柱或木柱擎起的,觀戲樓飾以精巧的木雕花板及花鳥蟲魚油漆彩畫,整個戲台蘊意豐富,構架完美。

現存的古戲台基本上分布在祁門縣城西新安鄉、閃裡鎮汪家河、文閃河流域(歙縣、休寧縣、婺源縣(今屬江西)也有個別遺存)。與江西省浮梁縣交界,有一定的區域性。這裡舊時“山水掩映、奇峭秀拔、風景絢麗”,①順水而下,可通達江西鄱陽、九江;北上越嶺,即入池州、安慶府地。因此,是徽州文化、亞徽州文化、贛文化的交融處,同時也是徽州文化向外滲透的窗口。

據調查:祁門縣現存的古戲台共有11處:新安鄉8處,即珠林村“余慶堂古戲台”、葉源“聚福堂古戲台”、上汪“述倫堂古戲台”、李坑“大本堂古戲台”、長灘“和順堂古戲台”、良禾倉“順本堂古戲台”、洪家“敦化堂古戲台”、新安的“新安古戲台”。閃裡鎮3處:坑口“會源堂古戲台”、磻村“敦典堂古戲台”和“嘉會堂古戲台”。另外婺源縣有1處:鎮頭鄉“陽春戲台”。現將這些古戲台的現狀簡述如下:

1.余慶堂古戲台:

俗稱“萬年台”。位於安徽省祁門縣新安鄉珠林村,距鄉政府所在地三公裡,西南與江西接壤,西北與東至縣毗鄰,約建於鹹豐初期(1851-1853)。

珠林村四面環山,山青水秀,龍溪河繞村而過,“余慶堂”就聳立在村中心。古戲台為趙氏宗祠“余慶堂”之一部分,“余慶堂”與其它宗祠一樣,分前、中、後三進,所不同的是其前進建成戲台,天井兩側是觀戲樓,與主戲台連成一體,建築工藝講究,雕梁畫棟,金碧輝煌。祠堂坐西朝東,戲台則坐東朝西,祠堂面積504.08m2,其中戲台和觀戲樓占地面積136.72m2。

珠林村村民以趙姓為主,據考,趙氏祖甘肅天水郡,後分支遷徙祁門新安鄉老屋下村,子孫繁衍,趙友善一支又遷珠林,鹹豐初年由趙友善的第八代孫趙昌陽、趙五保二人牽頭建祠,因老屋下的祖祠名“積慶堂”,珠林趙氏一世祖名“友善”,取其“積善之家,必有馀慶”,又因珠林村前小河名龍溪河,故此台又稱“龍溪天水萬年台”。

古戲台台面距地面2m,分前台和後台,前台又分正台及兩廂。正台為表演區,兩廂為樂隊伴奏所用。戲台正立面制作工藝講究,飾有裝飾性斗拱,內外額枋、斜撐、月梁部位均雕刻著各種精巧的戲文、花鳥圖案。戲台天花為藻井式,兩列觀戲樓上也雕刻或繪有精美紋飾,整個戲台裝飾性很強,是安徽省目前保存最完好的古戲台之一。

2.會源堂古戲台:

位於安徽省祁門縣閃裡鎮坑口村。坑口,古名“竹溪”,又名“竹源”。“會源堂”位於村東,坐北朝南,背山面水,文閃河匯上游諸水,於祠前成一泓清潭。竹源陳氏由此分遷他鄉及外州邑者,均溯此為源,故名“會源”。“會源堂”乃竹源陳氏宗祠,始建於明萬歷十五年(1587),①後由陳枝山兄弟重建,享堂為民國十一年(1922)重建。

“會源堂”由戲台、享堂、寢堂三部分組成,總面積600m2,戲台坐南朝北,面積97.44m2,觀戲樓及天井206.56m2。台前基礎以磚石砌成,台面以木樁支撐,上鋪台板,為固定式。戲台後壁即祠堂南牆,不設大門,是為該祠一大特色。前台明間為演出區,兩側各有廂房,為樂隊伴奏處。台前設有石雕欄板,兩側有樓梯與觀戲樓相連。戲台正中央頂部有穹形藻井。梁架結構為穿逗式和硬山擱檩式,各種雕飾布及戲台和觀戲樓正立面,整個戲台雕梁彩宇,裝飾性較強。兩側觀戲樓前檐柱為方形石柱,柱台上設有菱形斗拱。天井下以青石板鋪地,十分規整。戲台牆壁上各地戲班的信手題壁仍依稀可辨,上自鹹豐三年(1853),下至1986年,皖贛兩省的彩慶班、和春班、四喜班、同樂班、景德鎮采茶劇團、懷寧縣黃梅劇團等均曾來此演出,以清同治,光緒年間為盛,是研究地方戲劇史的珍貴資料之一。

3.敦典堂古戲台:

位於安徽省祁門縣閃裡鎮磻村下首。磻村,地處皖贛邊境,與江西省浮梁縣嚴台交界。

“敦典堂”為村中陳氏宗祠,與坑口陳姓同屬一宗。祠堂坐北朝南,由門樓、戲台、廊庑、享堂、寢樓組成,總建築面積340m2。戲台、天井及廊庑面積170m2。原設有觀戲樓,被雷擊後毀,民國時復建為廊庑。戲台底層以活動短柱支撐台枋,上覆以台板,為可拆卸活動式戲台。

二層前台為演出區,正中頂部設有穹形藻井。兩側廂室為樂器伴奏處,明間額枋上刻有“五福捧壽”及其它裝飾。柱頭、斜撐、雀替、平盤斗等構件刻有紋飾,包括一些定型化神仙人物,象征吉祥如意的龍獅動物,夔紋等。戲台以漆飾塗抹表面,柱身為黑色,隔扇、月梁等為朱色,含有外來文化的濃郁色彩。整個戲台布局緊湊、樸素、簡潔而又趨於變化,靈活而又工整。堪稱戲台建築藝術的傑作,也是安徽省目前保存完整的古戲台之一。

4.嘉會堂古戲台:

位於黃山市祁門縣閃裡鎮磻村。座北朝南,共三進,三開間。祠堂建於清同治年間,現存前進古戲台及後進寢堂部分。其中古戲台部分通面闊10.3m,進深7.63m,後進寢堂通面闊10.41m,進深6.25m,總進深為38.89m,中進享堂及前進天井加入口耳門面闊約為15m,占地面積為505.05m2。整個建築由門廳、戲台、邊廊樓上廂房、前天井、耳門、享堂、後天井、寢殿、樓上堂等組成。現中進享堂已毀,前後天井東西兩側均有耳門與巷道、民房相通,原享堂部分僅存柱礎、柱頂石等。該建築樸實、小巧,梁架用料較大,技藝熟練,工藝精巧,木雕飾件雖少,但工藝線條流暢,結構為徽州祠宇中常見的疊梁式,梁架作冬月梁,梁下用雀替承插梁頭,檐口老椽上鋪望板,前進按徽州傳統古戲台做法布設戲台,前天井邊廊設躍層樓上廂房,享堂前後檐柱與金柱間飾彎弓椽軒頂,正廳五架梁上飾覆水軒頂。

該祠屬於徽州傳統的祠堂與戲台相結合的范例之一,整個地坪除天井及階沿石地坪外,其余的大部分為方磚地坪或大地板。整個建築樸素大方,馬頭牆高翹,顯得端莊怡人,充分體現了徽派建築獨有的特色,有著較高的建築藝術價值。該祠主門面南,前檐柱外用磚牆封護,大門設在檐柱中列封護磚牆上,並有水磨磚及青石門框,設門樓。從大門進入即為戲台部分,也即門廳部分,戲台柱除祠堂本身結構主柱外,另根據台面設置需要附加短柱支撐台板。是徽州目前保存較完整的古戲台之一。

推薦閱讀:

山西上黨戲台古韻

重慶三峽文物園

陳家祠屋脊太陽神“加V”

福建南靖縣塔下村土樓群

5.敦化堂古戲台:

位於黃山市祁門縣新安鄉洪家村。座北朝南,建於清道光年間,原為洪氏宗祠,三進三開間,通面闊9.45m,通進深19.77m,占地面積186.83m2,建築面積為240m2,整個建築由門廳、戲台、邊廊、前天井、享堂、後天井、寢堂等組成。正壁原懸掛有“敦化堂”字匾,梁柱上掛有楹聯。

建築結構為徽州祠宇常見的疊梁式及穿斗式,享堂前檐柱與金柱之間為卷棚軒廊,廳堂覆水軒頂,寢堂正間後金檐柱之間設神龛,今存有供桌等物品。

該祠前進門廳、戲台同徽州傳統祠宇建築風格較為一致,入口大門設在中列前檐柱間,前檐柱外封磚牆,門開在磚牆上,進入大門後即為古戲台,古戲台除祠堂門廳本身置柱以外,另根據需要設短柱支撐台面,該柱礎較簡易,額梁上雕刻人物戲文,檐口為反向變弓卷棚木基層,雀替、斜撐、格扇、梁枋上雕刻極為精致,線條流暢。邊廊連接戲台,結構從戲台門廳邊列檐柱起斜撐挑頭出檐,頂為彎弓椽望板頂,檐出老椽,飛椽。是徽州目前保存較完整的古戲台之一。

6.述倫堂古戲台:

位於黃山市祁門縣新安鄉上汪村,座北朝南略偏東,建於民國十六年(1927)。原系汪氏宗祠,共三進,現存前進古戲台及享堂、邊廊廂房。三開間,總面闊13.75m,通進深21.59m,占地面積約為291.36m2。原整個建築由祠前巷、院牆、卷拱門洞、門廳、戲台、邊廊樓上廂房、前天井、享堂、後天井、耳門、寢殿組成(已毀)。天井東西兩側耳門外有巷道房相通,原享堂正壁上懸掛“述倫堂”字匾,享堂前檐額梁上分別懸掛“貢元”“四世同堂”“椿萱並茂”三塊镏金字匾,現已不存。

整個建築精致小巧,但梁架用料碩大,技藝熟練,工藝精巧,木雕飾件精致,線形流暢,結構均為徽州常見的疊梁式,梁架作冬瓜月梁,梁下用插拱或雀替承插梁頭,檐口為反向羅鍋椽。前進按徽州傳統古戲台做法布設戲台,前天井邊廊設躍層樓上廂房,該祠屬於徽州傳統的祠堂與戲台相結合典型范例。整個地坪除天井通道及階沿石為石板鋪設,天井為卵石拼花鋪設外,其余均為卵石拼花砌墊層,三合土夯打出光地面。是徽州目前保存較完整的古戲台之一。

7.和順堂古戲台:

位於黃山市祁門縣新安鄉長灘村,座北朝南,建於清同治年間,原為趙氏祠堂。共三進,三開間,通面闊11.63m,通進深32.57m,占地面積378.8m2,建築面積454.5m2。整個建築由祠前廣場、門廳、古戲台、邊廊、前天井、享堂、後天井、耳門、寢堂、耳房、樓上堂、神龛等組成,原堂正壁懸掛的“和順堂”以及享堂檐梁柱上字匾、楹聯均已不存,僅存痕跡。

地坪除前天井為卵石地坪、後天井為石板地坪、階條石以外,其余均為三合土打光地面。整個建築外觀樸素大方,充分體現了徽派建築獨有的特色,有著較高的建築藝術價值。該祠前進門廳同徽州傳統祠宇建築風格一致,大門設在檐柱中列間,前檐柱外封護磚牆上,門上有門罩。門扇已失,進入大門後即為古戲台。古戲台除祠堂本身柱為戲台柱以外,另根據需要另設短柱支撐台面,該柱礎較簡易。也是徽州目前保存較完整的古戲台之一。

8.順本堂古戲台:

位於黃山市祁門縣新安鄉良禾倉村,座北朝南,建於清末,原系趙氏宗祠。共三進、三開間。通面闊11.32m,通進深26.81m,占地面積303.5m2,建築面積396.3m2。整個建築由門廳、戲台、邊廊廊上樓(包廂)、前天井、享堂、後天井、寢堂、耳房、樓上房、神龛等組成,前進天井有耳門通向兩邊巷道及民居。原享堂正壁懸掛的“順本堂”以及各梁額及柱上字匾、楹聯均已不存,僅存痕跡。

整個建築體量不大,卻十分精致,梁柱用料較為考究,整個建築雕刻部分雖少,但顯得樸實大方。邊廊連接戲台設看台長廊,起二層樓,樓上稱作“包廂”,是徽州目前保存較完整的古戲台之一。

9.新安古戲台:

位於黃山市祁門縣新安鄉新安村,座南朝北,建於清光緒年間,原系祠宇。現存前進古戲台及前天井卵石地坪。戲台部分通面闊9.46m,進深32.38m,占地面積約306m2,整個建築原由戲台、邊廊、前天井、享堂、後天井、耳門、寢堂等組成,後進部分現已毀。

戲台為徽州傳統戲台做法布設,可隨時拆設,整個戲台架空於下面人行道路之上。天井為卵石地坪,外觀樸素大方,體現徽派建築特色。是徽州目前保存較完整的古戲台之一。

10.大本堂古戲台:

位於黃山市祁門縣新安鄉李坑村,座北朝南,建於清同治十三年(即1874年),原系陳氏宗祠。共三進,三開間。通面闊10.42m,通進深32.8m,占地面積341.8m2。整個建築由祠前廣場、門廳、古戲台、邊廊、前天井、享堂、後天井、耳門、寢堂、廂房、神龛等組成,前天井東西兩側耳門外靠巷道,與民居相通。原享堂正壁懸掛有“大本堂”以及字匾和楹聯。

整個地坪除天井及階條石以外,其余均為卵石墊層,三合土夯打出光地面,整個建築外觀樸素大方,充分體現徽派建築獨有的特色,有著較高的建築藝術價值。該祠前進門廳同徽州傳統祠宇建築風格一致,中進金柱間設有儀門,門前設有抱鼓石;儀門內設可拆卸活動戲台,在演戲時搭設,祭祀等大型活動時拆除。是徽州目前保存較完整的古戲台之一。

11.聚福堂古戲台:

位於黃山市祁門縣新安鄉葉源村,座北朝南偏東,建於清早期,系王氏祠,共三進、三開間,現存前進門廳古戲台及享堂、邊廊、寢堂。通面闊10.14m,通進深33.01m,占地面積332m2,整個建築由祠前廣場、門廳、戲台、邊廊、前天井、享堂、後天井、耳門、寢殿等組成,天井東西兩側耳門外與巷道及民居相通。

主體建築梁架規整,作冬瓜月梁,梁下用插拱或雀替承插梁頭,檐口鋪椽,設正椽。按徽州傳統古戲台做法布設戲台,是徽州目前保存較完整的古戲台之一。

12.陽春戲台:

位於婺源縣鎮頭鄉陽春村,建於明代嘉靖年間,前連方家宗祠。面闊10m,進深7m,高8m,占地面積70m2,可容納觀眾四五百人。戲台上屋為大木榫卯組合建築,飛檐戗角,十六個反翹式飛檐左右前後對稱。梁架角斗拱,圓形尖角藻井,層層重疊,外形美觀,結構牢固。戲台前明枋雕刻有“雙獅戲珠”圖案。戲台高1.7m,由8根方柱、26根圓柱支撐。前台設置有8門(正面4門,台側左右各4門),方便演員同時出入,中有照壁,後台略小於前台,次間呈八字形,左右有抱鼓石各一。前後台面積共50m2。粉牆上記錄了眾多戲班的題壁。是目前保存較完整的古戲台之一。

推薦閱讀:

山西上黨戲台古韻

重慶三峽文物園

陳家祠屋脊太陽神“加V”

福建南靖縣塔下村土樓群

- 上一頁:雲南白漢洛天主洛教堂

- 下一頁:山西上黨戲台古韻