陽朔山水園

日期:2016/12/14 12:56:52 編輯:古代建築有哪些

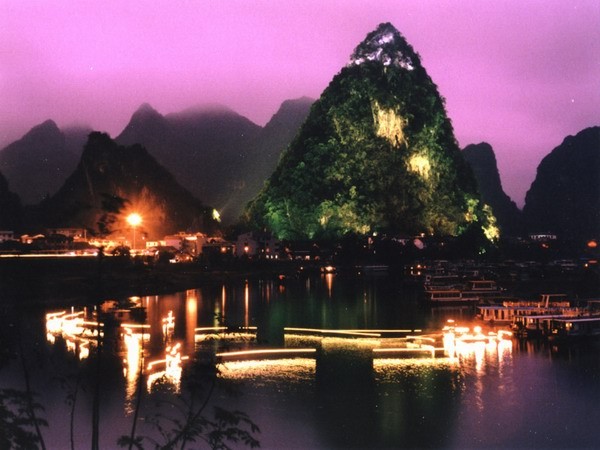

陽朔山水園位於碧蓮峰東北麓,北起陽朔碼頭,南到瀑水渡口。原為城南險道,1965年整修為“風景道”,1983年建“濱江公園”,1995年改為“山水園”。山水園集山水絕色於一體,一條數百年歷史的古道縱貫南北;沿石道漫步游覽,與漓江清流同行,令人心曠神怡:仰望碧蓮峰上絕壁,古樹參天、濃蔭覆地,如行華陰道上,下觀清流萦回,漁舟竹筏泛流凌波。沿途有瀑布溪流、古釣台、幡龍古榕、盆景園等數十處景點,北望龍頭山、南瞻白鶴山;還有鑒山樓、迎江閣等諸多古跡及歷代詩文石刻;特別是多年收集、收藏集大自然風貌及石玩藝趣為一體的奇石、石藝館,都為這千年古園增光添彩。該園當中較具代表性的有佛學大師鑒真和尚第五次東渡日本返回時曾駐足的鑒山寺,晚唐著名詩人曹邺與鑒山寺人參禅論詩,為後人留下一段佳話。還有一字含“一帶山河,舉世無雙,少年努力,萬古流芳”等筆意的“帶”字石刻,更撓人思緒。民國吳邁所書的“桂林山水甲天下,陽朔堪稱甲桂林”著名詩句,更具源遠流長的魅力。園內的風景道,曾留下周恩來、鄧小平等我國領導人和數十位外國領導人的足跡。

風景道在山水園內,依山傍水,蜿蜒於碧蓮峰東北麓懸崖之上,系山水園的主要組成部分。原為狹窄小道,1965年擴建,路面和欄牆以本縣特產大理石砌成。路旁古木蒼翠,濃蔭覆頂。人游道上,臨水觀山,但見水上山奇,水下影俏,移步換景,步步新目。著名的龍頭山氣勢磅礴,貓崽山、坐獅山惟妙惟肖,沙灣夕照、陽朔大橋都極壯觀奇絕。風景道旁是縣內石刻較為集中的地方,計大小石刻23處。沿風景道步行,沿崖可以看到明代陳起龍所書“江山鎖鑰”,清代林紹年所書“山高水長”以及後人所書的唐、明一些詩人的詩文刻石,多為描繪或贊譽陽朔山水的妙語佳句,有“南山石刻”之稱。字大者達丈余,小的僅半寸;書體有行、楷、隸、草,風格具顏、柳、歐、蘇,可謂百家荟萃,各有千秋。其中以“帶”字石刻和吳邁詩碑在厄頂山門北側,詩雲:“桂林山水甲天下,陽朔堪稱甲桂林;群峰倒影山浮水,無水無山不入神”。詩意傳神,脍炙人口,且書法精湛,鐵面銀勾,頗具羲之風韻。南山石刻不失為珍貴的文物資料,且是馳譽遐迩的名勝,1981年被列為陽朔縣重點文物保護單位。

“帶”石刻於風景道南端石壁上,字高5.72米,寬2.91米,系清代著名書法家王仁元任陽朔知縣時,於道光甲午年(1834年)所書。其結構奇妙,筆意含蓄,乍看為一草書“帶”字,細推敲則可見字中藏字,字裡含詩。傳統的說法是含有“一帶山河,少年努力”八字筆意。近年來有不少愛好者作過探索,至今已有人理出字中含“一帶山河,舉世無雙;少年努力,萬古流芳”十六個字,或尚含別意,有待深究。“帶”字石刻是我國石刻珍品之一。

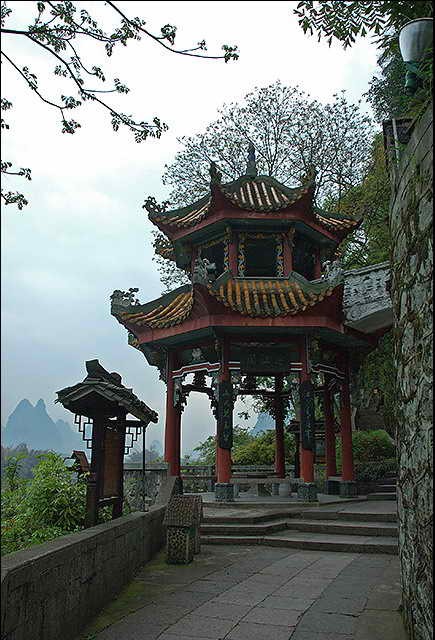

迎江閣位於碧蓮峰東北麓,山水公園中部,鑒山樓東側。為木結構二層八角形亭閣,依山臨水,日夜迎送漓江。閣額系當代著名書法家陳叔亮於1982年所題。迎江閣造型玲珑奇巧,頗肯民族風格。曾有10余個國家的領導人在此留照。1960年周恩來總理、陳毅副總理和鄧穎超、張茜同志游此,曾贊風景奇絕並留影紀念。迎江閣上層八面開窗,窗窗有景,景景宜人,故有“畫窗”之稱。

鑒山樓位於碧蓮峰東北麓,山水公園北部。原為寺,始建於唐開元初年(約公元713年),為縣內最古老的寺廟之一。其時寺內僧人早晚鳴鐘禮佛,鐘聲悠揚,響徹雲霄,故有被列為陽朔舊八景之一的“鑒寺僧鐘”景觀。唐代大和尚鑒真第五次東渡日本失敗返回時,曾到該寺傳法。唐代詩人曹邺未第時,在此與住僧智仙和尚唱和,被傳為佳話。1916年寺廢,改建為樓,遂更名“鑒山樓”。該樓原規模較小,1964年改建成現狀,占地137平方米,依山建為上下兩層。上層三面開敞,憑欄觀景,氣象萬千,令人心曠神怡。雖“鑒寺僧鐘”已不存在,而“鑒山遠眺”卻為朔城新的名景之一。樓東側有古鑒山寺山門,刻有“鑒寺遺蹤”四字。