江西最早的古民居 靖安雲山世第屬

日期:2016/12/14 13:12:23 編輯:古代建築有哪些

水上人家

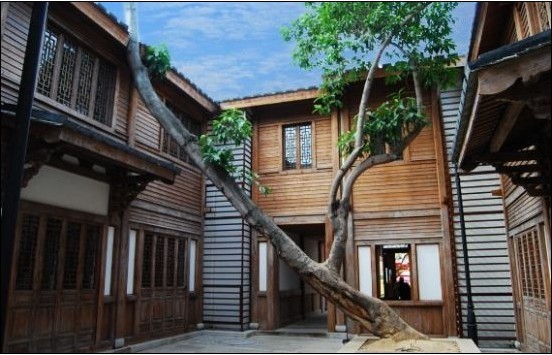

古民居

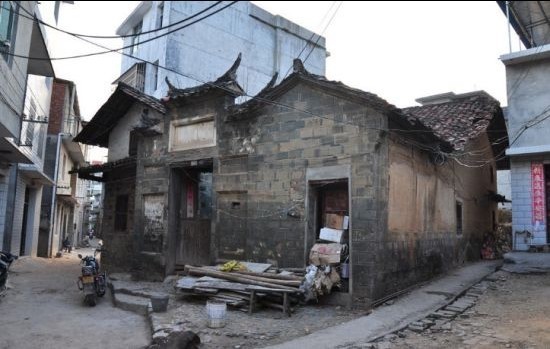

趙家村牌樓

牌樓

江西省宜春市靖安縣仁首鄉棠港大隊牌樓趙家,村民稱之為“牌頭”,今存古建築群,其核心部分為一個矩形的大院子,為雲山世第。

罕見的元代古民居

深圳考古研究所研究員張一兵在偶然情況下,與靖安縣博物館工作人員一起發現了雲山世第。雲山世第平面上是一個四面圍合的矩形大院,殘存近一半的院牆。

中部前方為帶八字門牆和牌坊式大門,朝向西偏北,近年經過比較徹底的修繕更新,從尚存的一些古代構件看,近年大修前是一座明代晚期的建築物。進入大門後是三進二天井的一組古建築,村民稱之為“趙氏宗祠”。這一組建築物保存比較完整,其中重要的部分是梁架和柱礎,按照其形制分析,應當屬於明代早期洪武至永樂年間的建築。

張一兵從祠堂的梁架和柱礎等構件推測,整個祠堂是明代早期的建築。在祠堂北路有兩棟部分倒塌的民房,專家從這兩棟民房的建築形制、用料等特點來推斷,這處建築群始建於元代早期。

在全國現存古民居建造時間排序中,元朝時期的建築算是營建時間較早,比較罕見的。靖安縣博物館館長劉靖宇告訴記者,在江西省已經發現或是有記載的建築當中,雲山世第的修建時間最早,可算是江西最早的古民居,有極高的文物價值。

“晴天不見灰,雨天不濕鞋”

據了解,雲山世第是村子的中心,村子裡的房屋圍繞著這座祠堂而建,形成了“四街八巷”。由於房屋密集,屋檐相靠,過去在街巷裡行走,可以“晴天不見灰,雨天不濕鞋”。

在雲山世第中,最古老的部分並不是處於中軸線上的祠堂建築組群,而是處於北側的一路二進住宅建築。村民稱北側的一路為“老屋”,都說是先建了老屋才建的祠堂。

根據相關專家調查結果顯示,老屋的建造時間的確早於祠堂,由此可知這是一個先建內部住宅、後建外部圍牆或圍屋的圍合式建築群。

傳是皇族後裔所造

牌樓趙家來到靖安的開基始祖名趙徵,落腳地為熊仙都棠蔭,如今棠蔭這個地名已消失。

村中的老人聽祖輩談起過村子的發展由來,老人告訴記者,南宋末年,為了逃避戰亂,他們的祖先輾轉到了永修。由於感覺當地不安全,便想要找一個防御中心,最後找到了這裡,在此安居樂業。相傳,遷徙到這裡的趙氏家族有三兄弟,牌樓村是其中一支。其他兩支,則分布在附近的雲村和箭頭村,而牌樓村是最為興旺的一支。

有村民認為,牌樓趙家村的建造者為趙匡胤的後裔趙徵,雲山世第的建造者也是趙徵。但是,村中的老人告訴記者,雲山世第的建造者應該為趙瑺(趙徵的後人)。

村中的族譜卷二《琛支世系之圖》記載:“瑺,字孟琛,號南橋,由選貢初任廣西遷江縣,復任山西潆河縣知縣,世居雲山。”專家分析,“世居”就有可能是趙瑺先輩的居所。根據《祖譜》記載:“其先世,父為苾宗,祖父為用夫。”也有說法認為此建築為趙用夫所建。

推薦閱讀:

北京十大特色胡同酒店(五)

北京十大特色胡同酒店(四)

北京十大特色胡同酒店(三)

北京十大特色胡同酒店(二)

牌樓

古民居

古民居風情

古民居周邊風景

氏族多人不同時期修建

張一兵認為,一般家族來到一塊陌生土地上開基創業,初期所建房屋多半是簡陋的臨時性建築,很難傳之久遠。但也有少數家族是在原居地經過相當長時間的發展,積累了較為豐厚的財力之後,再攜帶資金到新居址進一步開基創業。趙用夫在孫子出生後“復遷雲山”就屬於後者。

在趙用夫遷雲山之前,靖安趙氏已經過了兩個階段的發展。第一階段是從始遷祖趙徵建炎二年(公元1128年)開始,到第七世、八世的趙謙夫、趙苾進考中進士的南宋度宗鹹淳三年(公元1256年)為止,是真正的開基創業階段。第二階段從趙謙夫叔侄中進士開始,經過三四十年的發展,成為了一個累世簪纓之家。

結合以上內容,張一兵認為這棟建築應該是合眾人之力建成,在不同的時期,都進行過修建,既包括南宋進士趙用夫,也包括了山西知縣趙瑺。所以雲山世第這個民居大院的建設營造活動,應該是從趙用夫家族遷入此地的元代初年,大約在公元1300年左右就開始建造。

從構件推測建築時間

根據實地調查發現,雲山世第圍牆內外現存眾多房屋的建造時間可以從古代一直排到近代、現代。雖然近代以來村民的改建和改造對這一古建築群的原貌和完整性造成了很大破壞,但是其核心部位即中部的兩路二、三進主要建築物,至今仍然保存得基本完整。

梁架造型與結構基本上是明代早期的,梁架為微弧月,明栿卻沒有髹飾。結構上明間裡槽為抬梁減柱造,在前金柱的位置上用一根與大梁等徑的楣梁,架大梁於其上,於是減去了二根前金柱。大梁後部坐於後金柱頂上,上部以大坐斗與出要頭的准十字斗拱承托二梁、三梁。後金柱之間連以額枋,上設普柏枋,後檐柱與金柱間則以穿插枋相連。前檐柱上有額枋與普柏枋,以大坐斗承擔一條內彎翹中部,外面托住外檐檩,裡面托住下金檩。大楣梁與前檐之間的聯系依賴於次間山面的大排穿斗架。圓檩皆用上下雙重,本地話中檩稱為“桁”,下檩稱為“梁”。明間兩扇抬梁架保留了一定的宋式大木作風格。

靖安縣工作人員告訴記者:“前金檩下的楣梁減柱造和前檐下的內彎翹也使用了早期的大木作法。祠堂的柱礎都是木櫍矮覆盆八方座樣式,各個柱礎之間的形制也往往有微小的差異變化,可能是多次維修更換的結果,其風格造型代表的時代皆不出於明代洪武到永樂年間。”

門廳柱礎是此建築群中年代最早也最重要的構件,與祠堂柱礎用花崗巖材料不同,此廳柱礎所用石料為豆青石,石質不僅細膩光滑,而且密度大、硬度高,特別耐用。造型為木櫍翹唇扁覆盆八方座,具有典型的早期特征,與此村始建於元代早期的結論完全吻合,有較高的文物價值。

推薦閱讀:

北京十大特色胡同酒店(五)

北京十大特色胡同酒店(四)

北京十大特色胡同酒店(三)

北京十大特色胡同酒店(二)

- 上一頁:三明安貞堡 藏在大山深處的客家古建築

- 下一頁:北京十大特色胡同酒店(五)