萬佛寺 湮沒在地下的千年古剎

日期:2016/12/14 13:11:29 編輯:古代建築有哪些

萬佛寺出土的造像殘

清光緒壬午年(1882年)的一天,成都西門外半裡萬佛橋,有個農民在地裡勞作,突然,“咣當”一聲,鋤頭碰到一個硬物。挖出來一看,原來是個殘破的佛頭。這天,農民總共挖出了百余尊佛像,這件事很快就在成都城中炸開了鍋,官吏、文人、洋人、古董商、看熱鬧的百姓蜂擁而至。

時任四川成綿龍茂兵備道並署四川按察使司按察使的王廉生(我國著名金文學家王懿榮之父)在《天壤閣筆記》一書中,記錄了整件事的原委,“鄉人掘土,出殘石佛像,大者如屋,小者卷石,皆無首或有首無身,無一完者。……凡百余,乃撿得有字像三:一元嘉,一開皇,一無紀元”。有字的三件,元嘉這件,雕的是經變圖以及太子誕生、乘象入城等佛本行故事,開鑿於劉宋元嘉二年(425年),是四川迄今發現的最早有紀年的南朝佛像,後來便不知去向,若干年後才得知已漂洋過海出現在法國一家博物館展廳中了;開皇是隋文帝楊堅年號,這件隋代佛像被王廉生收藏,後來也下落不明了。而當年出土的百余件佛像,丟的丟,散的散,大多杳無音訊。

1937年,鄉民在萬佛橋又挖出佛像12尊,佛頭26個。1945—1946年間,前四川理學院在萬佛橋修校捨,據傳挖出佛像甚眾,可惜大多被砸毀,又埋入地下當地基了。1882年到1946年,六十余年間,萬佛橋時有佛像出土,那些深埋地下、肢體殘破的佛像,似乎想向世人講述一座寺廟的興衰,一個個梵音缭繞的故事,卻每每欲言又止。

1953—1954年,在一次基礎建設中,萬佛橋又出土了200余件佛像,一件經幢上,“大唐大中元年三月七日癸卯,再興寺大德,鎮靜軍和衙官,試太常寺協律郎楊公□,妻趙氏,男弘度於淨眾寺建立尊勝幢一所”的題記猶清晰可見。而1937年出土的釋迦像上,也有“中大通元年(529年),太歲乙酉……於安浦寺敬造釋迦像”的題記。

中大通是梁武帝蕭衍年號,這座湮沒在地下的寺廟,南朝叫“安浦寺”,唐代稱為“淨眾寺”。根據《四川通志》《益州名畫錄》的記載,我們最終串聯起了這座寺廟的歷史:古寺相傳漢延熹年間就已立寺,梁時為安浦寺,唐名淨眾寺。唐末“會昌法難”中,淨眾寺被毀,時至唐宣宗年間才再次復興。宋代更名為淨因寺,明代又稱竹林寺、萬佛寺、萬福寺,最終在明末清初毀於戰火,此後再不復見於史料記載。萬福橋出土佛像,後來定名為萬佛寺石刻造像。

填補了中國南朝造像的空白

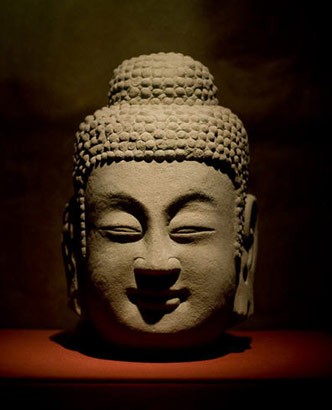

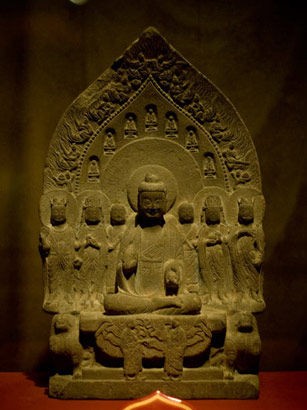

2009年5月,四川博物館正式開館迎客,萬佛寺佛像也在半個多世紀後首次與觀眾見面,陳列在萬佛寺石刻館中。昏暗的展廳裡,釋迦牟尼佛的殘軀,睜著杏眼、留著小胡子的阿育王頭像,頭戴寶冠、懸著缯帶的觀音菩薩、秀骨清像的佛頭、小巧精致的背屏式造像在燈光下清晰可見,恍若籠罩了層層佛光。兩年多來,我時常獨自一人來到省博,安靜地端詳著一尊尊肢殘體破的佛像。通常,我的身邊會走過許多人,他們往往有這樣的疑問:為什麼這些並不完整的佛像會代表著四川乃至中國南朝石刻的最高成就?

阿育王像迄今只有成都出土

萬佛寺石刻,有釋迦牟尼佛、無量壽佛、阿育王、觀音、天王、力士、伎樂、供養人諸多類別,又以釋迦牟尼佛最為常見。釋迦牟尼佛多為大型圓雕,身著通肩袈裟或褒衣博帶式袈裟,袈裟在前面形成數道平行的圓弧紋,緊貼身體,宛如剛從水中出來一般。這種“曹衣出水”的風格,是北齊曹國人曹仲達最早創造的人物衣服褶紋畫法之一,對南北朝的雕塑、壁畫影響至深。

雕鑿於梁中大通元年(529年)的釋迦牟尼佛,也稱“鄱陽王世子造像”,高約2米,赤腳站立於方形座上,佛頭、雙手皆已不存,背後有一通銘文:“中大通元年太歲己酉……景光(太)景煥世子侍從鄱陽世子西止於安浦寺敬造釋迦像……”《南史》記載,鄱陽王蕭恢普通七年(526年)任荊州刺史時辭世,世子蕭范本要赴益州出任刺史,從建康出發行至荊州時,因鄱陽王辭世,暫居荊州服喪,後來才來成都上任,釋迦牟尼佛就是蕭范在成都任上建造的。學者袁曙光在《成都萬佛寺出土的梁代石刻造像》一文中認為,古時“景煥”與“昭明”是通假字,景煥是否就是以文才著世的昭明太子蕭統?正是他編纂了對中國文學影響深遠的一部著作——《昭明文選》。

萬佛寺還出土了7件阿育王像,其中5件殘軀,2件頭像,身著通肩袈裟,左手握著袈裟一角,頭頂有著碩大的束發狀肉髻,留著八字胡須,眼睛圓睜,帶有濃烈的異域之風。所謂阿育王像,其實是古印度孔雀王朝阿育王造釋迦牟尼像的簡稱,早在東晉年間便已在中國出現,南北朝、隋唐更是王室、僧侶信奉的神偶,又以長干寺的阿育王像最為著名。傳說此像是五位西域僧人從天竺古國獲得,後因戰亂神秘消失,東晉鹹和年間,丹陽伊高悝見張侯橋下有異光,派人下水尋找,消失的阿育王像這才重見天日。後來,這尊阿育王像輾轉為陳文帝所得,天嘉年間,沿海兵亂,陳文帝向阿育王祈禱國運昌盛,據說阿育王發出道道神光,陳朝軍隊果然一舉蕩平了叛軍。

西蜀大地阿育王像的歷史,或許也早在東晉。《釋氏蒙求》記載,“昙翼學通三藏,為世推稱,後游蜀郡,刺史毛劇依重之,忽獲得阿育王瑞像一軀,日夕供養,其像每遇饑荒之時,辄見淚落如雨,似哭泣之狀。”無獨有偶,1995年,成都市考古隊在西安路發現一個石刻窖藏,出土的8件佛像全部為南朝造像,其中一件便是阿育王像,建造於太清五年(551年)九月三十日。

一個有趣的現象是,阿育王像雖在史書中頻頻出現,造像在中國卻極為罕見,僅龍門石窟唐子洞、簡惠洞,敦煌莫高窟323窟中偶有發現,考古發掘的阿育王像迄今只在成都出土。自晉代以來,在中國大地上時常自現、每每以奇異光芒提醒世人的阿育王像,常被視為祥瑞之兆;而一千多年後,它們卻在西蜀大地上頻頻出現。

- 上一頁:廣西清水牆歷經百年嶄新如初

- 下一頁:探訪赤壁古鎮羊樓洞

熱門文章