盤點隱於重慶市井中的古建築

日期:2016/12/14 13:04:14 編輯:古代建築有哪些 南川小洋樓

重慶南川區一幢漂亮精美的小洋樓矗立在高速公路旁邊,長期以來,人們在公路上來來往往,卻少有人注意過這棟小洋樓。直至近日,一群民間文物保護者揭開了它的面紗——這是一座有著近百年歷史的精美近代建築,其建築風格和規模,在重慶區縣地區十分罕見。而實際上,像它這樣“藏”在重慶民間的文物,還有很多。

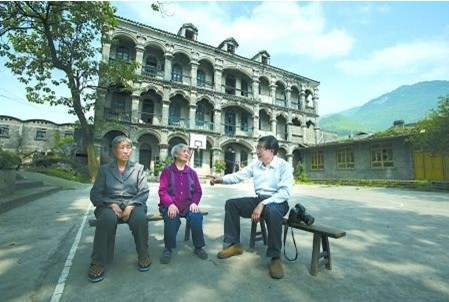

何智亞向當地居民詢問小洋樓的情況

醒目:小洋樓就在高速路邊

從渝湘高速南川水江出口下道右轉,不出500米,就能看到路邊的民居中,有一棟3層小洋樓格外引人注目。小樓整體呈灰色,牆體由青磚砌成。最有特色的是,小樓的窗戶以及正面的走廊和立柱都有著十分精巧細致的雕刻,尤其是每一根立柱上白色的雕花栩栩如生,整體呈西式風格,但小樓灰黑色的屋頂又采用了中式的瓦片結構,這種“中西合璧”的建築,在四周樸實的民居中,顯得十分獨特。

這樣一幢精美的小洋樓是什麼建築?記者詢問了周圍一些居民,均表示這幢小洋樓沒什麼正式名稱,當地人都管它叫金家洋房子,或蒿芝灣洋房子,至於樓房修建的年代,沒人能給出一個准確的說法,只能大致確定是在清末或者民國初期修建。

風格:跟法國水師兵營相似

記者從藍色雕花的木制大門走進小洋樓裡,迎面就看到幽長的木制樓梯,緊貼著牆面環繞向上,拂去厚厚的灰塵仔細觀察,只見樓梯扶手的立柱都雕刻得十分精致,樓梯轉彎處也做成圓潤的弧形,顯得十分“人性化”。

木制樓梯閒置多年,已經不太穩固,踩著樓梯上到二樓,推開大門走上門廊,可以看到每一扇窗戶都是西式的圓拱形,盡管欄桿已脫落不少,但青磚砌成的立柱還完好無損,踩著木地板走在門廊上,下午的陽光透過西式風格的弧拱射入,仿佛身處地中海畔。

盡管處處可以看到這棟小洋樓的精美,但轉遍了洋樓各個角落,只有廢棄已久、散發著霉味的空屋,有些地方掛著“禁止堆放雜物”、“禁止吸煙”等提示牌,卻沒有看到文物保護的標志。

“實際上,這棟樓完全可以與重慶現有的市級優秀近現代建築文物媲美。”這棟小洋樓的發現者、民間文物愛好者“重慶冰鍋”告訴記者,這種“中西合璧”風格的小洋樓,我們比較熟悉的有南濱路上的法國水師兵營、立德樂洋行等,在全國都有名氣。

小洋樓細節

稀罕:重慶區縣地區很少見

“重慶冰鍋”說,雖然在重慶主城區還能看到這類小洋樓的蹤影,但在區縣范圍,這種規模的建築已經非常稀罕了。

“重慶冰鍋”的真實身份是歷史文化名城保護專委會委員吳元兵,他告訴記者,由於小洋樓就在高速公路出入口附近,很容易就能看到,但很少有人關注。直到他把小洋樓的照片發到微博上,才引起了不少網友關注。

小洋樓引發的不僅僅是網友的關注,據吳元兵介紹,4月24日,他與數名重慶文物保護志願者到現場考察,並向相關部門領導爆料,4月27日,重慶歷史文化名城專家委員會領導帶領南川區文管所、水江鎮文化站、房管局相關負責人到現場實地考察,並記錄和簡單實測了建築物。

歷史:當地富豪修建百年豪宅

“這棟小洋樓目前尚未被列為文物,但並不代表它沒有文物價值。”6月10日,南川區文管所李所長向記者介紹,由於種種原因,這棟小洋樓在之前的文物普查中未被發現,直到最近才引起重視。

李所長提供的資料顯示:小洋樓建於清末民初,是當年南川本地一金姓富豪出資修建,在那個兵荒馬亂的年代,該富豪為了躲避土匪,從上海聘請建築師,按法國房屋形式設計修建了這棟別具特色的小洋樓。小洋樓約於1915年竣工,占地面積約300平方米,兩樓一底,磚木結構,高16米左右、長25米、寬15米,面積1250平方米左右,層高4米左右,內回廊樓梯,南北向,正立面通廊,屋頂有老虎窗6個,無壁爐,由於地點在南川區蒿芝灣,故稱“蒿芝灣洋房子”。

規劃:小洋樓將申報市級文物

“長期以來,蒿芝灣洋房子都沒有引起重視,更沒有得到妥善的保護,目前已經是危房。”重慶市歷史文化名城保護專委會主任委員何智亞介紹說,小洋樓目前的所有者是一家運輸公司,這裡曾作為該公司辦公室和宿捨使用,從2005年後就被棄置至今,目前外表雖好,但內部已損壞嚴重。

何智亞透露:“現在我們和當地文管所正在搜集整理資料,上報市裡文物保護部門進行評定,並申報市級文物,具體消息還要等一段時間。”

建議:發現疑似文物請及時通報

“在重慶各個角落裡,還有很多像‘蒿芝灣洋房子’這樣的文物,正默默無聞地埋沒在歷史中。”吳元兵說,重慶有著十分豐富的歷史文化底蘊,特別是近現代,曾經成為陪都的重慶有著大量文物遺存,又因為戰亂和時代風雲變幻,從而散落在城市各個角落,難以尋找,“長期以來,我們都致力於尋找和發現不為人知的文物”。

吳元兵說,文物部門由於經費、人力等問題,對民間文物的梳理總會有漏洞,他參與組織的重慶文物保護志願者服務隊,長期以來做了大量工作,如尋找重慶的古橋、探索江津等地的古建築等,“但力量仍然不足,還需要更多的人加入,如果市民發現了疑似文物,可以通知當地文物保護部門進行核定,然後再由文物保護部門決定是否要申報文物定級”。

對此,何智亞也呼吁:“希望人們都能樹立起一種文物保護的觀念,讓這些散落的文物能得到更好地保護。”

香山幫 建築的江南印記

岱廟:穿越時空觀宋代盛景

菏澤水浒好漢城:將明清風格古建築與水浒文化有機融合..

中原古建築一:荥陽北周村周開谟故居

一群小學生在這座古建築前玩耍

潼南獨柏寺

潼南獨柏寺獨柏寺位於一所小學內,早年曾是學校的教室。下午課間,一群小學生在這座古建築前玩耍。5月6日,重慶市文廣局官方網站發布消息,重慶市35處文物保護單位升格為第七批全國重點文物保護單位,包括人民大禮堂、解放碑等晉升為“國保”。你知道在重慶眾多建築中,誰是最古老的嗎?它就是潼南縣的獨柏寺,至今約有700年歷史。近日,記者到潼南為你打探這座古建築的秘密。

牆壁柱子為何向內傾斜?

近日,在距離潼南縣城20公裡的潼南縣上和鎮後溝村四社獨柏小學內,隨著下課鈴聲拉響,一群孩子沖到操場,寧靜的校園瞬間變得熱鬧。

在他們身後,一棟木質建築矗立,在水泥房的環繞下顯得格外顯眼。孩子們也許還不知道,他們身後的這座建築是重慶最古老的建築———獨柏寺。相傳,這座寺廟的得名和一尊雕像相關。這尊雕像是用一整根柏木雕刻而成,當地人因此把它叫做獨柏寺。作為重慶最古老的古建築,獨柏寺正殿保留著許多中國早期古代建築的特征。

側腳:內八字站得穩防震減震

“咦,這柱子怎麼有點傾斜呢?”近日,當記者抱著牆壁木柱向上觀望,發現這些長得筆直的木柱並不是直直地向上,而是向殿內微微傾斜,像是不顯眼的內八字。

“這是古建築的一個大特點。”潼南縣文管所副所長徐林介紹,它的學名叫做側腳,作用是防震減震。當有外力作用於建築物時,可以減少一部分外力沖擊,下面間距大,上面間距小,四周柱子都不是垂直的,而是向內微微傾向,這使得建築物的構架更加穩定。

全木:沒用一顆鐵釘卯隼結構

正殿12根古柏木撐起了主體。在殿內,也同樣有4根粗壯的柏木。這16根柏木,最粗的直徑40厘米,細的也有35厘米。

整個正殿全部為木質結構、小青瓦屋面,通寬10.2米,進深3間、9.7米。包括屋前的石階沿在內,一共130平方米。徐林介紹,正殿(柱與枋)相互咬合在一起,沒有用一顆鐵釘子,是古代建築常用的卯隼結構。

殿內地面為石板,殿內柱頭、橫梁上依稀能看到彩繪圖案。

梭柱:中下段一樣大柱尾收小

16根粗壯的木柱,頂起了這棟重慶最古老的建築。仔細看,柱子的中、下二段平直一樣,它們身材均稱,越向柱尾越是收小,和我們常見的不一樣。

“這叫做梭柱。”徐林介紹,柱身依高度等分為三,上段有收殺,中、下二段平直。元代以前的建築大多用這種做法,這也是中國早期古建築的特點之一。

柱礎:石頭倒扣墊底防木腐爛

殿內的4根柱子,和殿外的12根木柱一起,支撐起了獨柏寺正殿。

和殿外的柱子不一樣的是,殿內木柱並不是直接放到地上。在木柱和地面之間,還有一塊像是盆子狀的石頭,倒扣在地上,石頭上還有一塊圓形黑色墊木。

徐林說,盆狀石頭叫做柱礎,因為形狀長得像盆子,他把它們叫做覆盆柱礎。柱礎是古代建築構建的一種,是承受屋柱壓力的墊基石,但是木架結構的房屋,柱柱都有柱礎。作用是防止木柱潮濕腐爛,又能加強柱基的承壓力。

古寺歷史:唐代修建,為何是元代建築?

什麼時候?什麼人?為何在這裡修建了這座殿?昨日,潼南縣幾名文史愛好者剛好來此探秘。對於愛好者這些問題,潼南縣文管所副所長徐林只能搖搖頭,因為在《潼南縣志》上,關於這座廟的文字只有一句話。“縣志上說,獨柏寺始建於唐鹹通三年(公元862年),其他再無相關文字記載。”

唐代始建獨柏寺後,經過唐、宋、元等各代的維修改建,目前只保存了正殿和後殿。沿著四級台階而上,一陣濃濃的柏木香味隨之而來,像極了巧克力的味道。

“目前我們看到的正殿是元代改建的建築,至今已經有六七百年的歷史。”徐林說,獨柏寺正殿保存完整,建築風格渾厚,造型古樸,用材粗壯厚重,形制沉穩凝重,特別保存的普柏枋,闌額、覆盆柱礎,具有中國早期古代建築的特征。經過專家鑒定,確定獨柏寺正殿為元代建築,是西南地區最古老的建築之一,也是重慶市目前保存完好最古老的建築。

當地村民譚昌傑今年58歲,當年讀書時,教室就在獨柏寺正殿內。譚昌傑說,以前正殿還有一尊用柏木雕成的菩薩,兩個人才能抱過來,後來被當作柴火燒了。

徐林說,當年的前中後三個殿、以及兩側廂房加起來,應該有1000平方米。由於歷史與自然因素,獨柏寺建築多處出現險情。2012年7月,市文物局下撥60萬元專項經費用於獨柏寺搶險排危。目前,排危工程已經完工等待驗收。

徐林透露,獨柏寺正殿升格為國家級文保單位後,將加大保護力度,有望整體恢復獨柏寺原貌。目前,獨柏寺由獨柏小學校使用,暫未對市民開放。

香山幫 建築的江南印記

岱廟:穿越時空觀宋代盛景

菏澤水浒好漢城:將明清風格古建築與水浒文化有機融合..

中原古建築一:荥陽北周村周開谟故居

- 上一頁:客家建築登記超500個打造“龍崗客家之都”

- 下一頁:清代宮廷陳設淺論(上)