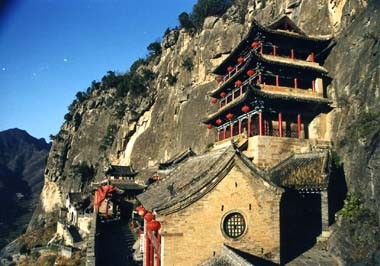

涉縣娲皇宮

日期:2016/12/14 12:44:54 編輯:古代建築有哪些涉縣娲皇宮:傳說中女娲補天、造人的地方

涉縣娲皇宮,屬全國重點文物保護單位,位於河北省邯鄲市涉縣城西北12公裡處的唐王山上,是神話傳說中女娲氏“煉石補天、抟土造人”的地方,始建於北齊天保年間,迄今已有1450余年。整個古建群分為山上、山下兩部分,中間以長1000余米的台階式盤道相連,由朝元宮、停骖宮、廣生宮和娲皇宮四組建築組成,各組建築布局均依山就勢,匠心獨運,它涵攝了山川之鐘秀與古建之精華,為河北省古建築十大奇觀之一,自古就有“蓬壺仙境”之美譽。占地面積350多畝,計有古建築135間,歷代碑刻75通,北齊石窟3個,北齊摩崖刻經6部,集古建、石窟、石刻、石造像於一體,是我國規模最大、時間最早且最具研究價值的奉祀中華始祖娲皇聖母的古代建築群。

山下主要建築有朝元宮、停骖宮、廣生宮。朝元宮建於清康熙四十一年(公元1702年),重修於清鹹豐三年(公元1853年)。停骖宮建於清康熙六年(公元1667年),重修於清鹹豐三年(公元1853年)。廣生宮建於元末明初,於清乾隆五十九年(公元1794年)、清鹹豐三年(公元1853年)兩次重修。

山上建築娲皇宮為代表性建築,由娲皇閣、梳妝樓、迎爽樓、鐘樓、鼓樓、山門、牌坊、皮瘍廟等古建組成。娲皇閣座東面西,共分四層,通高22.52米,歇山琉璃剪邊頂建築,一層為拜殿,二、三、四層分別為“清虛閣”、“造化閣”、“補天閣”。九根鐵索將樓體系於崖壁,游客盈樓時鐵索即啷啷作響,素有“活樓”、“吊廟”之稱。梳妝樓建於清康熙二十一年(公元1682年),重修於清鹹豐三年(公元1853年)。鐘樓建於明萬歷三十四年(公元1606年),明萬歷三十八年(公元1610年)造一高1米多、口徑1米的八卦鐵鐘懸掛其中。鼓樓建於明萬歷十四年(公元1586年),共分三層,總高15米,是通向娲皇閣的重門,明萬歷三十八年(公元1610年),樓內置直徑為0.68米的大鼓。皮瘍廟建於明萬歷年間(公元1573—1620年),重修於清雍正十一年(公元1733年)。

北齊摩崖刻經是娲皇古跡之精髓,共有六部:《思益梵天所問經》、《十地經》、《佛垂般涅槃略說教誡經》、《佛說盂蘭盆經》、《深密解脫經》、《妙法蓮花經》。刻經面積157.7平方米,刻石1187行,共刻經文137400多字,字體為隸書、楷書和魏碑體,分五處刻於崖壁之上。一號刻經位於鼓樓與牌房之間的東面山崖上,高4.3米,寬7米,面積為30.1平方米,文約25000字。二號刻經位於蠶姑洞門外右側的山崖上,高4.9米,寬1.86米,面積9.1平方米,文約7100字。三號刻經位於蠶姑洞內東、南面石壁上,高3.6米,寬9.26米,面積為33.4平方米,文約33300字。四號刻經位於眼光洞內東、南、北石壁上,高3.6米,寬8.59米,面積為30.92平方米,文約31000字。五號刻經位於梳妝樓後的山崖上,高4.2米,寬12.9米,面積為54.18平方米,文約41000字。

各部刻經位置:《思益梵天所問經》位於梳妝樓後;《十地經》位於《思益梵天所問經》以後、眼光洞內及蠶姑洞刻經的結尾部;《佛垂般涅槃略說教誡經》位於蠶姑洞北壁上;《佛說盂蘭盆經》位於蠶姑洞北壁下;《深密解脫經》位於蠶姑洞外檐擱下;《妙法蓮花經》位於娲皇宮鼓樓邊上。北齊摩崖刻經是我國現存摩崖刻經中時代最早、字數最多的一處,也是我國佛教發展史上、特別是佛教早期典籍中彌足珍貴的資料,對於研究我國早期佛教地域、流派及書法镌刻演變歷史有著重大意義和極高的研究價值,被譽為“天下第一壁經群”。

眼光洞、蠶姑洞和拜殿三處石窟均鑿於北齊,蠶姑洞鑿於北齊天保年間(公元550—559年),面闊2.6米,進深2.35米,高4米,面積6.11平方米。內雕蠶姑奶奶石造像,內刻佛經《十地經》的結尾部分。眼光洞始鑿於北齊天保年間,面闊2.6米,進深2.35米,高4米,面積6.11平方米。內雕眼光奶奶石造像,內刻佛經《十地經》。拜殿建於北齊天保六年(公元555年),是最大的一處石窟。

鑿壁古碑:位於山上牌坊外右側山崖上,刻於北齊天保年間,通高4.33米,寬1.33米,依山镌刻,龜座、蛇身、龍頭。

- 上一頁:西夏王陵:東方金字塔

- 下一頁:閩北最長古廊橋