鞍山驿堡

日期:2016/12/14 12:53:34 編輯:古代建築有哪些

鞍山城位於鞍山舊堡區東鞍山鄉鞍山城村,2003年遼寧省級文物保護單位。高出地表2米,為一方形土城,城用黃粘土夯築成,無夾物,夯土每層9厘米,牆已頹廢,遺址尚存,西面土牆保存最高4米官牆,約長達500米。明代鞍山驿堡建在遺址東北牆上。內尚有一水井,石築、口小、上細下粗,有鐵劍、石臼、包石出土,有布紋瓦、繩紋磚、陶器殘片、乳白瓷片、瓷罐、碗等。此為遼代遺址。

鞍山城,是明代遼寧長城防御體系中的一個組成部分,東貼楊柳河,坐落在東西鞍山兩座山的中間地帶。始建於明代洪武年間,重修於萬歷年間,初為傳遞所,驿內車馬繁多,商賈極盛。明清之際,這裡曾是兵家必爭之要地,交通要沖。只是在長大鐵路通車後,才逐漸失去重要地位。舊城內原有一處關帝廟,一處龍王廟,為清代所建,但現已不存。

鞍山之名,就源於此明代鞍山驿堡,取名於南郊的馬鞍山。市區南部原有兩座馬鞍形狀山峰,一為東鞍山,一為西鞍山。現在東鞍山山峰已幾乎不見。早前東,西鞍山鐵礦豐富,經長年開采,東鞍山全部削平。

據文獻記載,鞍山驿堡始建於明代洪武年間,重修於明萬歷,為傳遞所。驿內車馬繁多,商賈極盛。據《遼陽縣志》載:“鞍山驿堡,城西南六十裡,有西南,東北二門,明時曾設驿站於此,駐巡檢一員,相傳為明初所建。西南站外舊有‘鞍山驿堡’四個大字,今頹毀,字跡無存”。又《遼東志》載:“鞍山驿,遼陽城南六十裡,洪武二十年(1387年)設驿,萬歷六年(1578年)重修。設百戶一員(武官六品),定遼中衛帶管,遞運所在鞍山站內,定遼前衛帶管,有走馬二十匹,驢一十頭,專司文報。”明清之際,這裡曾是兵家必爭之地,也是交通要沖。城內商旅興盛,十分繁華,長大鐵路通車後逐漸失去重要地位。

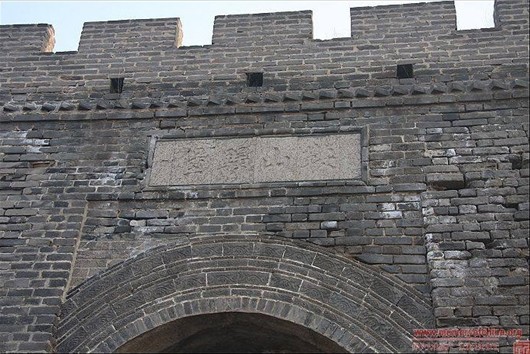

城設東北、西南兩門,東北門已毀,西南門保存尚好。門樓高13米,門洞寬3.9米。原門洞上方有磚雕花紋嵌有“鞍山驿堡”匾額,額下有“萬歷六年重修”款識,現已不存。1986年,鞍山市人民政府重修時,經墨玉雕刻“鞍山驿堡”匾額為補,其四字為遼寧著名書法家溫同春所題。

鞍山驿堡為“等腰梯形”城堡。四面城牆長度分別為:東、西二牆為276米,南牆為290米,北牆為283米。總長1125米,牆高10米,基寬8米,石基高2米,磚砌層高7.5米,城牆厚度7.5米,城內夯土。城內原有關帝廟、龍王廟兩處,為清代建築。西南門外有石井一眼,口小底大,疑為遼代古城遺井。

明代建築以其明快簡潔、大方樸素、牢固耐用為特點,這也是鞍山地區明建築的普遍風格。

推薦閱讀:

千山大安寺

曲周在建博物館存在質量問題面積高達90.6%

勾運路挖寶挖出了觀音像?記者調查還原真相

寧瑪派主寺——敏珠林寺