故宮發現明代大型宮殿遺跡 計劃建成原狀陳列博物館

日期:2016/12/14 11:06:16 編輯:中國古代建築

養心殿可移動文物首次“離家”

故宮發現一處明代早期的大型宮殿建築基址

青龍橋火車站用一場百年時空穿越活動演繹了中國鐵路發展歷程

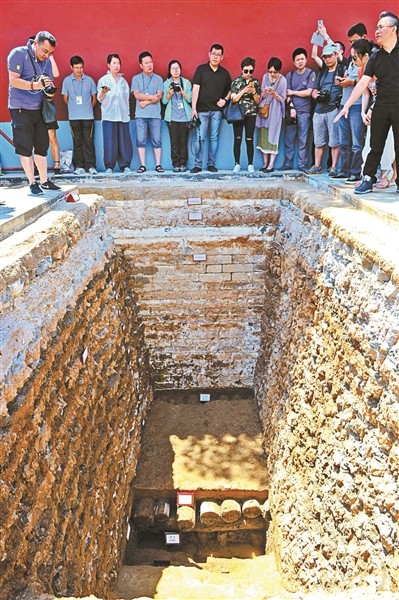

故宮博物院昨天發布一系列最新文物保護成果,其中,故宮研究院考古研究所對慈寧宮廣場長信門西北側基建勘探坑進行考古調查,取得重要收獲。本次考古主要發現一處明代早期的大型宮殿建築基址,這是紫禁城內首次發現明代大型宮殿建築的牆基、還有建築基槽遺跡。故宮博物院透露,這裡計劃建成原狀陳列博物館,讓後人們都能夠直觀地了解紫禁城的歷史足跡。

北京青年報記者在考古現場看到,東西向寬2.5米、南北向長5.4米的探坑內,故宮考古工作者在距地表深0.3米以下發現整個慈寧宮區域大面積存在明後期的磚鋪地面和厚約0.3米的夯土層。

在探坑底部北側距牆基約3米、距地表深約4.4米的基槽內發現東西向4根木質地釘(豎樁),地釘之上為東西向一組排木和南北向一組排木(臥樁)組成的樁承台。樁承台向南延伸在牆基之下,樁承台周邊基槽內夯築厚約0.8米的碎磚層,使整個牆基更為堅實牢固。考古工作者甚至在基槽內部發現了古代工匠作業的痕跡——腳窩,當年,古代工匠就是踩著同樣的路徑小心翼翼為紫禁城宏偉的建築打下地基。

故宮考古人員向北青報記者介紹,此處大體量牆基在層位關系、施工工藝、出土遺物等方面與慈寧宮花園東側發現的明早期大型宮殿建築基址基本一致,可以判定其始建年代為明早期,廢棄年代為明後期。

相關專家現場勘察後還認為,此處牆體基槽底部的黃沙層和含有青灰色有機物的生土層是距今3萬年至5000年前,後海、北海至中南海一線古高粱河道的自然遺存。因此,該處遺跡對研究北京城市變遷、紫禁城歷史、中國古代建築技術等均具有重要的科學價值,也對公眾深入了解紫禁城的“前世今生”提供了有利參考。

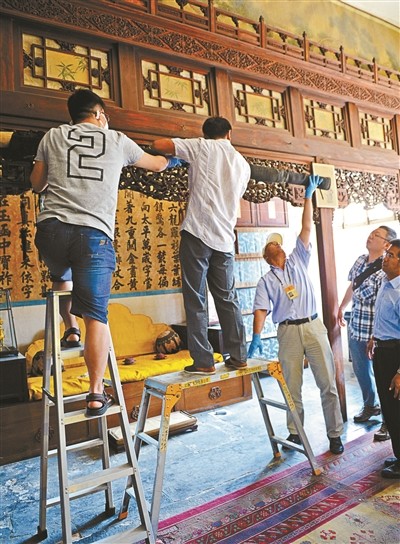

故宮養心殿幾乎見證了雍正朝以後清代歷次重大歷史事件的發生,是清代皇帝高度集權的政治體制下的中心場所。去年“養心殿研究性保護項目”作為“故宮古建築整體修繕保護”工程的重要項目正式啟動,目前正在進行養心殿文物建築相關的保護修復工作的研究與實施;同期開展可移動文物的記錄、研究和修復。

為了給養心殿文物一個修整的機會,養心殿可移動文物昨天第一次撤陳離開這裡。在專業運輸公司的協助下,首先移動的是曾經“垂簾聽政”房間內的皇帝寶座。北青報記者了解到,院方已制定詳細的工作時間安排表,以及相關制度和措施。撤陳工作以殿座為單位,按照文物類別,由原狀陳列負責部門分別點交給各個相關業務部門,然後由各業務部門中的專業科組負責相應文物的撤陳回庫工作。

(來源:北京青年報)