[濟南]齊長城下保留著明代古村落

日期:2016/12/14 11:06:12 編輯:中國古代建築

一提起明清古村,人們就會想起位於章丘南部山區的朱家峪村,因電視劇《闖關東》而名噪一時的朱家峪村似乎成了濟南明清古村的代表,其實不然,在濟南長清區孝裡鎮的山峪裡還隱藏著一個鮮為人知的古村——方峪。這個村至今還比較完整地保留著眾多建於100年前的石頭房子,還有古廟、古井、古槐和散發著悠悠光澤的青石板路……

龍頭碑記錄古廟興衰

方峪村位於長清區孝裡鎮轄區,大峰山齊長城西南的一個山峪裡。

一進村,第一眼看到的是村頭路邊的一通龍頭石碑。石碑有兩米多高,碑下的赑屃已遭到破壞,但碑上的碑文卻依稀可辨。

經過仔細辨認得知,這是一通“重修觀音五聖堂”碑,碑文記載:……肥邑縣治西北六十裡,環堵皆山,地號王峪,方世長居其間,中有觀音堂,配以五聖……戊申歲大震以致此堂傾圮,神像暴露,故災變使然,或亦神明之更新也。方氏父子不忍坐視,遂謀於族眾,各捐資財……於是興工整理,不日而功告成,又以其余創建鐘樓一座,以視昔日之規模,又煥然改觀焉……大清康熙八年,邑人王耀撰。

原來,這方峪古村最初名為王峪。隨後,記者在地名碑上了解到,方峪之名,因洪武年間,方氏建村,村坐落在山峪而命名。由此,記者判斷,這個村肯定是始建於明代洪武年間之前,且名為王峪,後方氏進村,遂改為方峪。

村民方慶忠告訴記者,在1975年之前,碑上記載的觀音五聖堂還存在,就位於龍頭石碑的西側附近。當時還有一座三開間的大殿和一座門殿以及一座鐘樓,只是大殿裡面的神像已經被毀。1975年,在“破四舊”的風潮中,大殿、門殿以及鐘樓全部被毀。

隨後,方慶忠領著記者來到五聖堂遺址。如今這裡只留下一排已經沒有了屋頂的破房子。在方慶忠的指引下,記者還發現了另外兩塊高高鑲嵌在牆上的半截石碑,只能依稀辨認,其中一塊石碑刻於明代天啟年間,其余不辨。

石頭房承載古村記憶

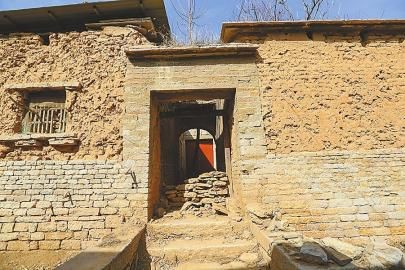

離開古廟遺址,記者發現眼前有一條青石板路伸向遠方,路的兩側全是石頭壘砌的院落,一排石門樓告訴記者,這是古方峪村的中心大街。

從外表看,大街兩側的石頭房子少說也在百年之上,大街的寬度可容一輛貨車輕松通過。再看看那些鑲嵌在牆上的拴馬樁,記者可以想象得到這條大街當年的繁華程度。方慶忠告訴記者,這條大街名叫前街,也是當年方峪村最繁華的一條街。

推開一扇厚厚的木門,記者走進一戶人家。今年70多歲的方大爺正在家裡曬玉米,別看他已經年逾古稀,但身體很棒,他一個人抱著一袋子玉米,攀著梯子到屋頂上去晾曬。方大爺告訴記者,這石頭房子是他們家祖傳下來的,已經住了好幾輩子了。老人說,村裡現存的石頭房子,大部分都超過100年了,還有的超過300年。

在前街的中段,有一條由南向北延伸的巷子,巷子長約60多米,記者走進巷子,感覺就像走進了石頭世界,腳下是石板路,身子兩側都是石頭牆。往前看,巷子盡頭居然也是一堵石頭牆,像是一個死胡同,誰知走到盡頭,原來巷子拐彎了,又走了10來米,巷子再次拐彎,村民稱這個巷子為鐮刀巷。來到巷子盡頭,有一種豁然開朗的感覺,這裡是一個大院,大院裡的房子也都清一色的石頭房子,當地人稱“吳家大院”。

如今,吳家大院裡分別住著不同的人家。令人驚奇的是,這十數戶人家雖然各自有獨立的小院,但又戶戶相通,從前街進門,在大院裡轉悠半天,出門便到了後街。很多人家外出時,根本不用鎖門,鄰裡相處極為和諧。

說起村民之間的關系,不得不看看如今村裡保留的一個稀罕物—巨石碾。

巨石碾就是北方農村隨處可見的石碾子,只不過這個石碾子要比普通的碾子大得多。普通石碾子的(盤直徑只有1米左右,而這個石碾子(盤的直徑接近2米。在(坊裡,記者看到,這個巨石碾果然是個“大塊頭”,圓圓的石碾子歷經時光的(砺,通體透著歲月的光澤。碾子兩端還雕有花紋。這原本是一件粗犷的石制農具,居然也做得這樣精細,一定出自一位技藝高超且有一定藝術修養的石匠之手。(盤是由一塊完整的石板雕琢而成,碾子軋過的地方,平整而光滑。方慶忠告訴記者,這個巨大的石碾子,是一個方姓富戶出錢建造的,石碾子就安在(坊裡,供全村人使用。直到現在,依舊有人在用它。

古水井見證方氏繁衍

在前街中段的一座山牆上,一個小佛龛引起了記者的注意,但佛龛裡已經沒有了佛像。方慶忠告訴記者,這個佛龛裡原本供著關老爺。方峪所在的地方,自古少雨,每到干旱缺雨時,村裡便組織人員,在關老爺神像前祭拜祈雨。這樣的祈雨活動一直持續到現在。但遺憾的是,前兩年,關老爺神像在大白天被外人給偷走了。

住在山峪裡,吃水是問題,這個有著1000多口人的山村吃水全靠村裡的幾眼深水井。目前村民們依舊用的古水井是乾隆年間開鑿的,古井就位於村子的南頭。

古井的井台有半米多高,由多塊巨大的青石砌成。井口上覆蓋著一塊井口石,上有三個送桶口,井口石的邊沿被井繩(出了一道道深深的印痕。水面距井口有20多米。

井台邊上,立著一通半截功德碑,上面記載著水井的來歷,可惜石碑的上半部分殘缺,而鑿井的具體年代恰好在上半部分,村民們根據石碑上所記載人名的輩分推算,這塊石碑應該是乾隆年間所立。僅存的半塊碑石上,刻著80多個人名,表明水井是由當時的村民捐資鑿成的。

方慶忠介紹,雖然現在大多數人家都搬到了新村,村裡也都通上了自來水,但偶爾還會有人來這裡打水。要是哪天停水了,古井邊上就會恢復往日的熱鬧。

在井台東北側的一戶人家的石頭院牆上,記者注意到有一個很特別的小門,門高僅1.5米,寬不足半米。這樣的小門有何作用呢?

方慶忠告訴記者,這是專為排隊提水的人們設計的公共廁所。方慶忠說,當年,村裡有幾口深水井,唯有這口古井人氣最旺,古井常年不涸,因此來此打水的人經常需要排隊。特別是春季,缺水更嚴重,來此打水的人要排老長的隊伍。在排隊等候的時候,許多人需要上廁所,而又不能遠離隊伍,後來,人們便在附近一戶人家的石頭院牆上開了這麼一個小門,以備方便之需。

古老的水井,不僅用清冽的泉水滋養了全村百姓,還為這群純樸的百姓留下了諸多美好的記憶。

(來源:濟南時報)