歹溪:沒落的古鎮 漸忘的舊事

日期:2016/12/14 10:24:43 編輯:中國古代建築

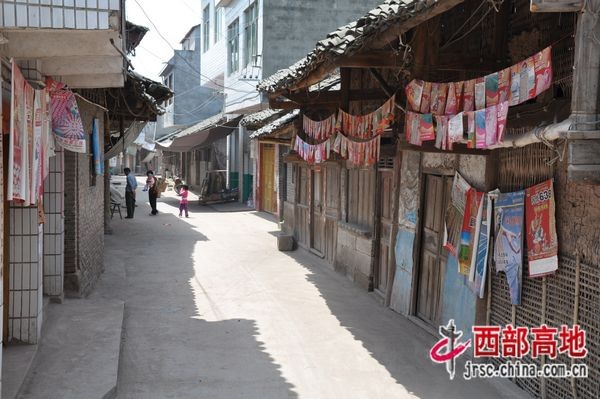

歹溪老街。

|

村支書介紹歹溪古老的街面。

在岳池縣西部邊陲的石鼓鄉,有一個奇怪的現象:鄉政府所在地不趕集,但距鄉政府約3公裡的歹溪村,每旬的3、6、9日,方圓十裡的百姓便自覺地聚在這裡進行農產品貿易——在歹溪村,這種習俗已沿續了數百年。

歹溪,地處嘉陵江畔,是岳池縣的古渡口,位於南充、岳池、武勝三地交界處,筆者神往已久。最近,筆者有幸來到這裡,尋訪歹溪的舊事。

昔日的江邊小鎮,古老而淒美

解放前,歹溪場名為正溪場,又名鎮溪場,正渡場。《岳池縣志·津梁》(清光緒)記載:正渡場,治西,渡船一只,渡夫一名,離城八十五裡,系南充、定遠(今武勝)、岳池三交界。

如今的歹溪場,只剩下兩條街和一些殘存而古老的建築。

穿過一段約100米長新修的街道,徑直進入老街,狹窄的街道,古老的青瓦木樓,簡陋的搾油房,叮叮當當的打鐵鋪,還有那镂空的木窗花、木門上用紅漆寫著的“毛主席語錄”,等等這些,讓筆者仿佛一下子進入了上世紀六七十年代。

老街不足200米,盡頭左拐,便是下河街。下河街已不再是街,古老的黃桷樹、殘存的石板街面,默默地向世人述說著歹溪的悠久和滄桑。

老茶館是下河街唯一還做著生意的商鋪。茶館不大,僅有四張方桌,顯得相對擁擠。由於不是趕集天,茶館裡沒有茶客,70上下的茶老板冷清清地坐在櫃台邊,靜靜地望著外面的風景。茶館的石牆已經嚴重風化,條石間呈現出一個個碗口粗的洞眼。

繞過老茶館,是戲院遺址,如今只剩下約半個籃球場大小的石壩,這是舊時人們看戲的地方。現年80歲的賴國方老人介紹說,戲院以前建得很好,鄰街一面是戲樓,戲台朝裡,一些柱頭和木板上,雕刻的全是戲,非常精美。戲院兩側建有廂樓,一般是貴富人家的夫人、小姐和丫環看戲的地方。解放前,來這裡看戲的人非常多,戲班子一來到歹溪,一般就要演一個月時間。

石壩左側,沿十三級石階而上,便是鎮江寺。鎮江寺現為市級文物保護單位,而今只有魁星樓保存較為完好。魁星樓內,仍被鄉人們供奉著多尊菩薩。魁星樓內的一根房梁上,清晰地寫著:大清嘉慶十肆年孟夏月下浣四日建修……

|

|

賴國方老人說,以前,鎮江寺規模較大,建築占地約5畝,一共有6個殿:魁星樓、王爺殿、文昌殿、韋陀殿、十八羅漢殿和觀音堂。每年舊歷的三月十九、六月十九和九月十九,是觀音菩薩的生日,這幾天十分鬧熱,前來朝廟的群眾可謂是人山人海。

鎮江寺外側僅幾米遠,便是嘉陵江的江面,不過,由於下游是東西關電站,這裡的江水早已失去它原有的氣勢,而靜如湖水。

賴國方老人介紹,東西關電站未建之前,江中有一巨石如鼓,人們稱為石鼓,江邊則是萬年倉。萬年倉不是倉,也是一塊巨石,但人走在上面時,巨石會發出咚咚的響聲,人們都傳言裡面藏著無數的金銀珠寶,故有民諺:“石槌對石鼓,銀子五萬五,哪個找著了,買斷重慶府。”萬年倉的旁邊則是一片古柏林,至少四五十株古柏,最小的要兩人才能合圍,而最粗的則需要三四個人才能合圍。解放後,因作建設之用,古柏全部被伐。而在東西關建成之後,因水位上升,石鼓和萬年倉也都沒於水下。

隆重的袍哥年會,在這裡召開

舊時,歹溪場還是三縣袍哥聚集之地。賴國方老人說,歹溪場有個賴福元,為人十分公正、講義氣,是南充、岳池、武勝三縣的袍哥老大,每年賴福元的生日,三縣的袍哥和豪紳前來祝賀,擺上100多張方桌吃流水席,要吃三天三夜。

而每年的舊歷二月十三,三縣袍哥都聚集在歹溪場,召開“單刀會”,公開處理一年來三縣各個場鎮和各個碼頭的袍哥糾紛,若有違犯會規者,輕則賠禮、開茶錢,重則開除袍哥組織或直接處死。

每年舊歷的五月十三,三縣各地袍哥組織的舵把子則又聚在正溪場召開“磨刀會”,主要處理老百姓之間的恩怨糾紛,如:若有人不認父母的,則把那人拉來當場打板子。

“賴福元在解放初期去世的,活了80來歲,他為人恭敬,對人客氣,很有慈善心。”在賴國方老人的記憶中,賴福元這個袍哥老大的確是很有分量的。

聽那纖夫的故事,蕩氣而回腸

“(領)公子長大有六歲,(合)嘿咗!(領)一雙娘爺命歸陰,(合)嘿咗!(領)公子又到六七歲,(合)嘿咗!(領)伯父送他攻書文,(合)嘿咗!(領)七歲攻書十五歲,(合)嘿咗!(領)十六歲上入紅門,(合)嘿咗……”在村支書賴克富家中,現年86歲的肖國柱老人唱起了船工號子《清官圖》。

肖國柱老人說,這是拉上水船時上陡灘唱的,主要是為了讓船工的腳步走整齊,用力一致,“上陡灘時,水流很急,如果腳步不整齊,用力不一致,船就拉不上去。”老人還說,下水有時也要喊號子,比如遇到急灣,船容易翻,船工們便要一起劃槳,但這時號子一般比較簡單,即“嘿咗,嘿咗!”

肖國柱老人之所以能記住一些船工號子,那是因為他在舊社會時讀過書,能夠理解船工號子的意思,對號子感興趣,當他在江邊經常聽到船工號子後,也便記下了。相反,賴國方老人雖然當過船工,拉過船,卻記不住號子。不過,對於船工的故事,他卻歷歷在目。

“解放後,鎮裕鎮組建了木船隊,我是木船隊隊員。”賴國方說,木船隊主要是把米拉到重慶,然後再在重慶把鹽拉回來。而在喊號子時,一般都有人領唱。領唱不是隨便哪個船工都能勝任的,“遇到陡灘時,拉船子的力用得一不一致,船拉不拉得上去,領唱的很關鍵。”

木船隊最大的船有120噸,需船工33個。船工分6個工種:後家長、前家長、大組長、小組長、燒火工、撓工。後家長負責掌舵,前家長在船前面撐篙竿,撓工就是拉船子(纖夫)。從重慶拉到南充,一般要16天,吃飯都在船上吃。但根據工種不同,每天吃飯的餐數也不一樣,如:拉船子每天要吃5餐,其他人員每天則只吃3天。

當船工的生活很枯燥,於是,在拉船過程中,如果遇見了在岸邊割草或洗衣的漂亮姑娘,船工們經常臨時編些號子解解口饞。回家和妻子團聚的時間也是有的。賴國方說:“船拉到鎮裕(距歹溪較近)時,一般都要靠碼頭,或裝糧,或卸鹽,而一靠就是一兩天,這期間,我就可以回趟家。”

- 上一頁:重慶長壽:獲“我最喜愛的重慶旅游目的地”

- 下一頁:江南水鄉 新市古鎮