佛岡上岳暗藏完好明清建築

日期:2016/12/15 0:55:34 編輯:中國古代建築

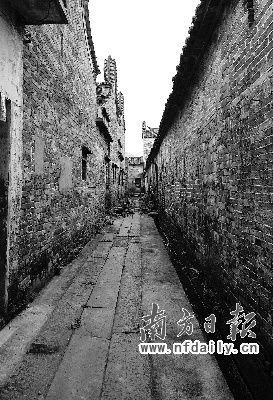

上岳古民居蘊藏著深厚的文化建築藝術精華,每幢房屋清一色青磚黛瓦,雕梁畫棟,“鍋耳樓”高低錯落,古物古跡、灰塑彩繪、浮雕木刻隨處可見,栩栩如生,具有鮮明的嶺南建築藝術風格,是目前廣東規模較大、保存較完好的古村落。

根據《朱氏族譜》記載,古時候上岳的村、裡單位共有三十四個,主要有十八裡和一些散圍、村落等。左、右橋頭裡是村中建築年代最老的兩個裡,是上岳朱氏第八代祖先所建,大致建成於明代建文和成化年間,距今已經有700多年的歷史,如今幾乎沒有村民居住,裡面的格局已經破壞,但門樓有保存。

上岳村每一個裡都有自己的門樓。古門樓的建築風格大都一致,硬山頂式的屋脊,高大的趟栊門,門的上方開有兩個狹長呈長方形的槍眼。有的門樓會在兩槍眼的中間位置書寫“裡”的名稱,上面一般都繪有精美的壁畫,或者題寫有古詩,其中往往有年代的題款,可以從中知曉建築的年代。

上中下歸仁裡

五家為一鄰,五鄰為一裡,上岳村十八個裡,其中相連在一起的上歸仁裡、中歸仁裡、下歸仁裡是保存最為完好的古建築群,建於乾隆年間。一個裡有一個門樓,門樓的門匾乍看沒什麼特別,細看會發現三個歸字各不相同,後兩個分別少了一橫、一撇。朱清岳說,三個歸仁裡由於建造時間不一,古人想出這個法子來區分。各裡外以穩固森嚴的圍牆連成一體,圍牆上沒有窗戶,只有槍眼、觀察孔稀疏點綴其間,成為古村重要的防御屏障;同時各裡又以獨立的門樓區分,相互之間互不干預,自成一體。

房屋山牆則是有名的鍋耳牆,因其形狀與菜鍋的手柄相似得名。在元明清時代,鍋耳牆並非由百姓隨意建造,擁有功名的人才有此資格。官位大小決定鍋耳的高低,有的鍋耳牆在額角上雕龍畫鳳,可見屋主當年的地位顯赫。民間還有另一種說法,修鍋耳牆可以保佑子孫當官,蘊涵富貴吉祥豐衣足食。鍋耳牆又稱為“鳌頭牆”,有“獨占鳌頭”的寓意。

上岳朱氏注重詩書教育,上歸仁裡的泗吉堂,就是以前村裡的私塾,直到1932年留日歸來的朱佑漢發起創辦了普美學校之前,上岳的學童們都是在這裡念書的。室內山牆頂上以花鳥為主題的壁畫,歷經百年以上的時間,依舊色彩鮮艷。

下歸仁裡的泗美樓,是村裡最堅固的建築,曾經是村裡的銀樓,存放族中公家的錢銀。銀樓外牆厚實,有近一米,大門是與門廊齊高的鐵柵。若是遇到戰亂或盜匪,大門一關,誰也奈何不了。沿堂屋的木梯子上到二樓,牆上正面側面各兩個方孔,通過方孔能環視全村,既是觀察敵情的�t望口,防御外襲的射擊口,又能通風透氣。原本的銀樓有三層,抗日戰爭時因為擔心樓層太高容易成為日軍轟炸的目標,把頂層拆掉了,如今只剩下兩層。

歸仁裡的先人樸山朱公祠建於乾隆46年,光緒9年重修,是村內六座祠堂中保存最完好,最具藝術價值的一座祠堂。祠堂為三進二廊一天井的格局。祠堂由前後兩棟鍋耳樓組成,兩棟鍋耳樓中間由廊房相接,前後鍋耳樓都采用龍船脊,脊背上分別雕有兩條鳌魚。祠堂大門石柱擎天,雕梁畫棟非常宏偉。大門有一副對聯,上聯為“明儒業以訓世傳家誠正修齊微國清芳贻澤遠”,下聯是“仰祖谟之承先啟後名賢忠義岳山光大肇基鴻”。兩邊廊房的牆壁上還有大量的壁畫和詩詞。

古井悠悠

隨處可見的古井是上岳村的特色之一。古民居中如今仍完好保存的古井有超過二十座,十八裡每個裡都有一口,其中有三口都有超過百年的歷史,不少目前仍然被使用,村民們用它來做飯泡茶、洗衣沖涼。古井口多有井套,堅硬的花崗巖被打磨得十分光滑圓潤,井內多采用上窄下寬的結構,據說這樣的結構能夠使得井水不容易被蒸發,而且可以保持井水的溫度。

在上歸仁裡的一戶村民家中,我們試著打上來一桶水,井水清澈見底,打上來的水透著一股涼意,喝來有點甜味,據說從外地回來過節的上岳村人,都會打一杯井水,一飲而盡,以解思鄉之情。村民說夏天的時候打井水沖涼最舒服了。即使被沒人用暫時被封起來的水井,打開井蓋,能見到的井水依舊很清澈。

朱氏後人長期保留了祭井的風俗,每逢節氣祭日,都要到井邊拜祭井神,以祈求風調雨順。村民為了祭井方便,都會在井旁設立神龛,樸山朱公門前的水井還有小通道與一旁的神龛相連,據說是為了神龛與井底之神的氣脈相通,所以會有給神龛上香,井裡會冒煙的“神奇”景象。不過現在少有見到大規模的祭拜井神的活動,但每戶人家正月十五、紅白喜事的時候都還是要給井神上香的。

地理坐標

上岳古民居位於廣東清遠市佛岡縣西南,龍山鎮民安圩集向北約一公裡處的上岳村,北距縣城27公裡,東距106國道10公裡,西連京廣鐵路和銀英公路,與英德、從化、飛來峽接壤。上岳村剛好位於佛岡與清新縣的交界處。整個村莊依山而建,環水而設,村民圍屋而居。古圍村占地200公頃,其中村莊建成區31公頃,保留至今的大約有15000多平方米,是目前廣東規模最大、保全完好的古建築群之一。

古民居大部分為明清建築,主要分布在村裡的橫圍片和上岳片,其中橫圍片的明清建築保存情況較好,民國時期的建築不多,多分布在橫圍片。整個古民居群分為18個裡,以18個門樓為標志,現存比較完整的有前村裡、上、中、下歸仁裡。

歷史坐標

上岳村早在西晉時就有人居住。2004年,在上岳鹹水村發現了公元301年前的西晉古墓葬,出土的大量古墓葬磚上有銘文“建始元年辛酉歲七月周家立”的字樣。

上岳村古民居始建於南宋,鼎盛時期為清代,是南宋大將、抗元英雄朱文煥的子孫世居,距今已有超過720年的歷史。明末清初是上岳村發展的重要階段,逐漸形成一個中心、兩個居住片、街道串接裡式院落的格局,並在村中心的地帶衍生出不同職能的中心:商鋪、當鋪、祠堂等。民國戰亂時期,上岳村以堅固的防御體系免受戰爭炮火的洗禮,並未遭受較大程度的破壞。

解放後由於文革沖擊和改革開放經濟發展的需要,不少古民居遭到了相當程度的破壞,村民追求更好的居住條件,大部分已經遷出古民居,在周邊置地蓋房居住,全村5000多人口中僅有50多人如今仍居住在古民居中,對古建築的保護和發展有一定作用。

2006年上岳村被列為佛岡縣文物保護單位,並被評為人文歷史最美鄉村旅游示范區,被列入廣東省第二批省級村莊整治的試點。目前上岳村的明清建築群還沒有進行旅游性開發,處於前景規劃階段,縣政府邀請專家按“中國歷史文化名村”標准,對村莊整理、古村保護以及旅游方面進行了規劃。

- 上一頁:建築堪輿:催旺男女臥室調情家居

- 下一頁:清末曲阜孔廟