古鎮建築是文化相互交融的結晶

日期:2016/12/14 9:51:15 編輯:中國古代建築

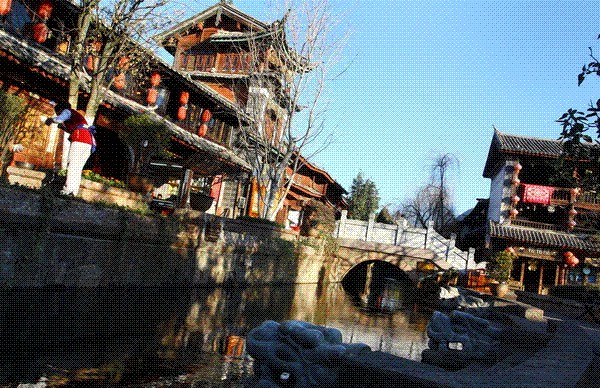

古鎮建築風格兼南濟北、含東蘊西,既保有南方小橋流水的溫婉余韻,亦兼具北方建築粗犷豪邁的雄渾大氣,是各地建築文化相互交融的結晶。

山西建築風格

窯灣邳地西大街和中大街多居住山西省移民,房屋布局結構嚴謹,宅面狹而長,窗小、門小、庭院小,這就是山西人古建築特色——“天井院”。由於院子小,周圍樓、門、窗都沒廈檐,只有小姐繡花樓有廈檐。狹小的天井院、住室,小門小窗,窗楣上方半圓形帶有古窯洞門窗遺風。房屋磚木結構,人字立梁,楠木框架。住宅前後四進院落,寓言四進士。後門是如意門樓,黑漆大門,一雙銅門環,門下有一尺高門檔,門兩邊有石墩,稱之曰“戶對”。有功名人,門檔三尺,戶對可設石鼓或石獅。門前三塊青石台階叫步登三級。窯灣商家住宅從後門到前門四進院,每道院高三個台階,稱之為步登三級,又稱步步登高、吉祥如意。

山西人長形宅基分頭道院、中道院和後院,院子地勢一級比一級低,如果宅基寬大,山西人就分南北跨院,有小角門進入南跨院,南跨院住僕人、丫環、廚師,從中院向北小角門進入北跨院,這屬住宅上首,一般是少爺、公子的住處和書房。院內都是沙石板鋪地,石板下有“T”形通水道,經後門排入河道,院內通水道都養烏龜二至四只,自行防止積淤阻塞。

福建建築風格

福建人在清朝初期在窯灣南大街、中大街、西大街都建有宅院。其宅院、門窗寬大,更與眾不同的是前門市房五間,漆黑大門,中間鐵皮大門下一尺高門檔。福建人中央大門較大,進入大門內,院前迎面是二米五方形影壁牆,牆正面書寫斗大“福”字或“壽”字,有的畫山水,此牆在門院裡稱為“隱”,在大門外稱為“避”,後來統稱為“影壁”。它反映了封建時代的社會制度和風俗習慣,在環境氣氛上,能起到莊重、森嚴、神秘和至高無上的效果。任何人進入後院都要繞過影壁牆從兩邊走入。福建人的院落寬大,住房門大,窗大,室內顯得很明亮。走進二、三、四道,沒有隔院牆,都是從過道樓或過道屋內越過。院道多是鋪青磚、石板鋪院,屋山牆多設風火牆,每道院角都設下水道。前後大門厚重,設有防盜槓防盜銷。福建人建房木結構框架,斗柱梁架用料寬厚,整體結構考究,福建人建房帶有閩鄉習俗,體現了防台風、暴雨和防海盜觀念。典型建築為吳家大院。

吳家大院

它是窯灣古鎮最大的宅院,南北長80米,東西寬20米,共四進院落,整體呈“弓”字形,院落前低後高,很有層次,每進院落都呈“井”字形,以聚財氣。院中設一影壁牆,2米高,2米寬。窯灣南大街拐彎處,是老“吳洪興”煙絲店。建於清康熙年間,有樓房百余間。中大街一處建於道光年間,稱新“吳洪興”,有樓房二百八十間。這座吳家大院現還存在,前門在回民街口,後門在中大街,前後四進院落,道院中央是座影壁牆,影壁牆後是五間行衙大堂,堂前一排廊檐柱,1938年日本占領窯灣時,怕日本占用改為南屋。行衙大堂後是二道院,五間東樓廊檐出廈,西邊三間瓦房,北三間過道屋;第三道院東三間樓,西三間瓦房,北是三間過道樓,前後都有廊檐出廈;第四道院是吳家臨中大街商業門市,院內青磚鋪地,東邊五間樓房,西三間樓房臨街,六間門市樓和街北邊松柏堂藥店相對。院房布局前屋不能高於主屋。西屋房間不能多於東屋房間數,吳家大院院落寬大,和窯灣山西幫天井院差別很大,福建幫房料木粗大,是窯灣其他房屋不可相比的。

吳洪興的老三吳保廷官至四品頂戴花翎,就在行衙辦公,西到徐州,東到海州,殺犯人都要由他簽發,光緒二十四年(1898年),蘇北洪水災情大,饑民造反,為鎮壓災民造反,成批的犯人都在窯灣西門外的沙灘上被斬,西門樓上掛著人頭示眾,後來徐州舉人張柏英在窯灣前河小南門立石碑“吳太守彌盜記”,記載當時被殺者多是饑民。

蘇鎮揚建築風格

江西人、蘇州、揚州、鎮江等地人住宅多在窯灣南大街,住房建築是江南水鄉風格。青石街道,兩廂樓檐出廈。住宅和商業門市樓接在一起,四進院落。前大門多是三間門市樓房,伸出一米寬廊檐,兩間門市,一間走道。二、三、四道院落布局,堂屋高大,南屋低矮或采用花牆,對院內室內起到采光透風作用。這些南方人建樓房注重防雨,有堂樓廊檐、走道廊檐,四周有曲廊檐。由於廊檐多,蔽住室內光線,因此主屋堂樓客廳裝上折疊式四扇或六扇木雕格式門,寬大透光,兩米寬大合和式木雕窗調節室內空氣。室內隔間牆多是木隔扇,減少占地空間,還有移動式隔牆(屏風)落地罩式木雕隔牆,雕琢精致花紋,如江西幫臧位高的西堂屋。

窯灣建築秀、幽、奇、險的風格引起了清代皇帝的重視,乾隆皇帝在公元1765年第四次微服南巡到窯灣住在天後宮(福建會館)。他看到天後宮東西花廳建築幽美,江西會館戲樓玲珑秀麗,於是繪下圖紙帶回北京,據說現在中南海西花廳和圓明園戲樓都是仿照當年窯灣繪圖紙所建。(摘自陸振球《古鎮窯灣》)

- 上一頁:廣東沙灣古鎮:八百年古韻綿長

- 下一頁:重慶釣魚城古建築群宋街復建竣工開街

熱門文章

熱門圖文