探秘古鎮 廿八都訴說千年歷史

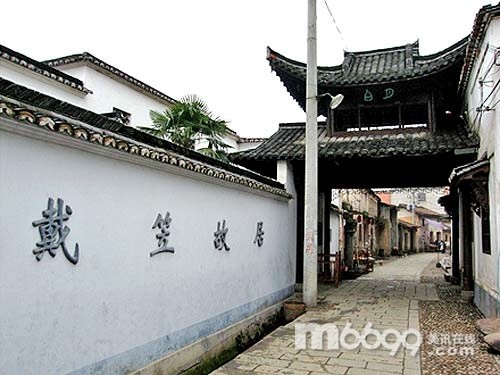

日期:2016/12/15 0:48:23 編輯:中國古代建築戴笠故居

現在的保安鄉很出名,因為是前國民黨軍統頭目戴笠的老家,有保存得很好的故居,“當初這裡也是仙霞古道上的一處繁華驿站。”今年77歲的毛鐘禮家就在保安鄉保安鋪上,沒走幾步就是戴笠故居,他的哥哥還曾當過戴笠的秘書。

“仙霞古道的起點在清湖鎮,當初北方一些布匹、蠟燭等貨物由水路運到那裡,再由挑夫挑到福建浦城;同樣,福建的特產諸如大米、荔枝什麼的,通過古道挑到清湖,然後由水路運往各地。”對於仙霞古道上發生的一些事情,毛鐘禮覺得仿佛就在昨天。

仙霞古道問起老人對於古道印象最深刻的事,他的回答是趕廟會。“那時這裡挺繁華的,每年農歷六月十九,大家都會自發聚攏來趕廟會,一般有七八支‘坐唱幫’(一種表演方式),都是那些經商的出錢請的,看戲免費,我們村的,還有附近像王村、峽口的村民都來,大家串來串去多得看不過來。”

落馬橋

什麼叫“一夫當關,萬夫莫開”,到過仙霞關你就會知道。

冬日仙霞關“什麼叫‘一夫當關,萬夫莫開’,這裡就是最生動的例子。”仙霞關售票處往前沒走多久,就看到了“落馬橋”這塊石碑。那是座架在小溪上面的石橋,很小也很短,可你千萬別小瞧了它,在抗戰期間它可有著一段輝煌的歷史。

那是發生在1942年8月的事,當時國民黨軍隊為阻擊竄向福建的日軍,在仙霞關據險布防。日軍出動7千余人,在飛機、大炮的掩護下,組織了一輪又一輪的進攻,就是不能攻破仙霞關。日縱隊長怒而不解,騎馬往關前察看,不料剛到此橋便被子彈擊中,滾下石橋。而後,日軍知難而退,铩羽而還。該橋也由此而得名。

落馬橋這麼個小小關卡,為何能抵擋住敵人三番五次的進攻?不少人都冒雨登上了第一關的城牆以尋求答案。兩邊是峻嶺陡坡,關前窄窄的古道上大隊兵馬和火力根本施展不開;站在城牆上,敵軍進攻的一舉一動觀察得一清二楚。“這地方的確是易守難攻,太險要了,這個日軍隊長不死在這兒還能死哪兒啊!”

“這裡怎麼堆了這麼多竹片,它們是干什麼用的?”走過龍井村,一間供過路人休息的老房子引起了大家的好奇。“這是以前的驿站,你看還有石凳子,現在成了附近村民堆放雜物的場所,這些竹片一定是他們准備加工賣的。”一位“老驢”解釋道。

一路前行,這樣的古道驿站還有好幾個,不過因為年久失修,多數已經被歲月浸淫得破舊不堪。捨舟行陸之後,仙霞古道上的主角毫無疑問是那些挑夫了。他們頭戴竹笠,腳穿草鞋,小腿上緊緊地打著綁腿,結隊而行。一般每天要走六七十裡,走累了,就在這些鄉間驿站歇歇腳。

一頭灰白頭發的周興旺老漢是龍溪村二號的主人,看到我們經過他家門口,放下手中的竹蔑活,熱情地為大家指路,“以前經過這裡最多的是那些挑夫,現在多的是像你們這種背著包來走路的城裡人。不過那是在晴天,下雨天人很少的。這種天氣還走,難道你們不冷的?”周大伯滿是疑惑地問道。

古鎮廿八都

“楊寶成商鋪”傳人楊慶山,百年老字號,當年一天要賣300箱洋油。

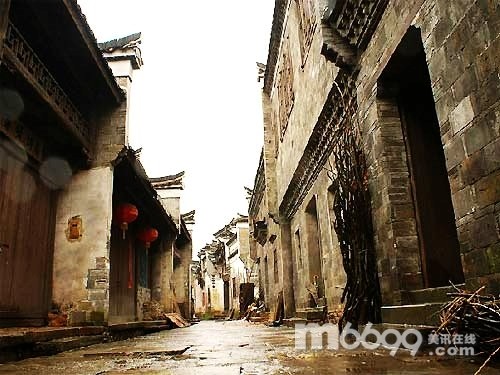

陰雨綿綿,廿八都古鎮在古鎮廿八都的“楊寶成商鋪”,筆者找到了被鎮上人稱為“活字典”的楊慶山,這是家雜貨店,因為兒子在外干活,店鋪生意由媳婦打理,84歲的他正在整理家譜。

古樸村落廿八都對於古鎮廿八都的歷史,楊慶山回憶道:那時候無論從江山到福建浦城,還是從浦城到江山,走到廿八都,都是一天的路程。當年從清湖江山船上卸下的布匹百貨,都要在這裡過夜。那時商行店鋪、飯店會館,開滿了整條鵝卵石鋪就的大街。白天的挑夫,晚上的商客,熙熙攘攘地聚集在這裡,也造就了廿八都往昔的輝煌,愣是在大山間生出了一個“移民區”——這裡人口不足4000,卻有140多個姓氏,流行的方言有十多種。

而這家“楊寶成商鋪”就是在祖父手裡開起來的,到現在已是有150年歷史的老字號。當時布匹、洋油等東西都賣,生意好的時候,一天要賣300箱洋油。挑夫吃飯時,每人一條扁擔,一次就要放滿一個房間。“後來這裡有些人賺錢多了,還都跑到江西那邊買地去了呢。”

- 上一頁:中國清代古建築的主要建築形式

- 下一頁:中國建築藝術欣賞