福州:煙台山“萬國建築群”亟待保護

日期:2016/12/15 0:43:32 編輯:中國古代建築鼓浪嶼的知名,大半得益於島上的“萬國建築群”。

這些萬國建築始於鴉片戰爭後的“五口通商”。“五口通商”,福建通了“兩口”,一“口”是廈門,另外一“口”就是福州。歷史上,福州煙台山的萬國建築數量多達近千棟,無論是種類還是數量,都不亞於鼓浪嶼。不過,與如今蜚聲海內外的鼓浪嶼相比,煙台山的萬國建築甚少被外人知曉。

不僅如此,導報記者近日調查發現,福州的這一“萬國建築群”,雖近年來加大了保護力度,但不少老洋房仍亟待進一步修繕,建築群也急待系統、有序地規劃和利用。

在這一背景下,最近,當福州的煙台山歷史風貌區規劃方案通過專家評審後,隨即引起熱議,有輿論支招——— 盡快將煙台山打造成福州版的“鼓浪嶼”。

現狀調查 “萬國俱樂部”外掛著內衣

從福州市中心東街口出發,沿著福州城市中軸線(八一七路)一路向南,穿過商賈雲集的台江中亭街,經解放大橋跨過閩江,便來到倉山區煙台山。

鴉片戰爭結束後,大批洋人湧入福州,倉山因特殊的地理位置和自然條件成為洋人的居留區,一座座領事館、洋行、公館,教堂、醫院、學校、私人住宅別墅等也就在此拔地而起。

在樂群路22號,有一座石厝教堂,於1861年落成。這是一座由花崗石砌成的仿哥特式建築,最特別的是幾個哥特式尖券窗和一個巨大的哥特式尖券門,令整座教堂有一種“沖突的美感”。

可惜,如今這裡圍牆的鐵門緊閉,教堂看起來也閒置已久,來人只能站在圍牆外靜靜欣賞。

沿著樂群路往西北角走,來到福州最早的洋人俱樂部樂群樓。樂群樓是一座二層磚木結構的西式建築,於1859年落成,當時主要是各國領事和商人在此聚會娛樂,也被稱為“萬國俱樂部”。

100多年煙雨散去,樂群樓如今顯得十分破敗。窗台和樓外搭著很多竹竿,有內衣在上面飄蕩。這裡已成為一個大雜院。

可是,映入眼簾的是塔吊,是在建的樓盤。“百年煙山,閩江頭排,萬國使館區”,開發商顯然很清楚自己的賣點,不過這工地圍牆外的廣告,令人覺得很刺眼。

局面轉折158處建築有望“修舊如舊”

時光追溯到上世紀90年代。那時起,隨著“造城運動”的加快,煙台山大量老洋房被拆除,現今存留的只有近百棟。

為此,福建師范大學社會歷史學院教授戴顯群曾撰文指出,“長期以來,由於各種自然和人為的因素,倉山近代建築遭到嚴重破壞,昔日風采已不復存在,保護和修復倉山近代建築已成為政府和社會刻不容緩的任務”。

導報記者調查獲悉,近年來,無論是民間還是政府,對於倉山老洋房的保護問題都愈加重視。日前,關於“煙台山歷史風貌區規劃方案通過專家評審”的消息在福州引發熱議,煙台山老洋房將得到如何規劃、保護、開發,備受期待。

據了解,按照《煙台山歷史文化風貌區及公園路、馬廠街歷史建築群保護規劃方案》,此次規劃范圍含三部分,約76.3公頃,包括煙台山歷史風貌區、馬廠街歷史建築群、公園路與跑馬場歷史建築群及周邊地區。

規劃范圍內的重點建築,包括各級文物保護單位 (9處)、優秀近現代建築(23處)、登記不可移動文物(76處)等,以及這次規劃調查判定為擬保護的建築,共158處。這些老建築將盡可能修舊如舊,並對周邊違章建築進行拆除。

民間支招 打造福州版“鼓浪嶼”

對於老洋房的未來,讓福州市民乃至外地游客格外期待。

導報記者獲悉,福州有一群老建築愛好者,他們對倉山老洋房進行拍照、記錄、歸檔,並辦起網站。在促進各方重視老洋房的保護問題上,這股民間力量功不可沒。

池志海是他們中的一員,倉山老洋房手繪地圖就出自他手。對於將來的倉山老洋房的設想,池志海說,“希望不要去建一批假古董,老洋房要修舊如舊,要讓人居住,才有人氣”。此外,“部分老洋房可以賦予新的功能,由藝術家們自發在這聚集,開工作室、辦展覽、開咖啡館,形成一個文化創意區”。

池志海的這個設想與規劃部門相符,根據規劃方案,保護修復後,煙台山歷史文化街區的定位是——— 福州歷史城區南部的文化休閒、文化創意產業集中片區,閩江景觀游覽帶與城市商業軸上的重要節點,倉山地區具有歷史底蘊的生活社區。

對於這一定位,池志海認為,倉山區有這樣的文化條件。倉山區自古就是福州文教重鎮,大中專院校雲集,百年老校福建師大就位於煙台山歷史文化風貌區內。

在“池志海”們心中,倉山老洋房可以成為福州新的文化名片。“規劃、保護好,其對於福州的意義,就如同鼓浪嶼之於廈門。”池志海如此表示。

如今,在專家評審通過後,一些專家、民間人士開始紛紛支招,這其中,不少輿論建議將其打造成福州版的“鼓浪嶼”。

“城市記憶”不可失

有的人說,福州是一個沒有太多個性的城市,缺少“城市記憶”。這樣的“城市記憶”,就如同鼓浪嶼之於廈門,故宮、長城之於北京,外灘之於上海。

鼓浪嶼的知名,一大半的功勞得益於島上的萬國建築。但福州的這一“萬國建築群”,卻似乎並不為外界所熟知。

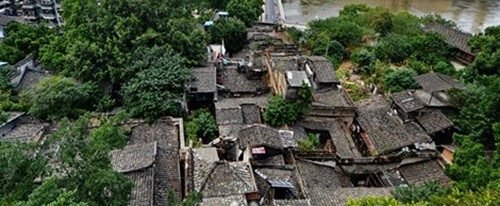

一到倉山區煙台山,很多人一時會有時空轉換之感。閩江北岸的台江,高樓林立、霓虹閃耀;閩江南岸的煙台山,老屋舊宅、古樹參天。

不過沒錯,這才是煙台山。

這裡的街區依山勢而建,狹窄的街巷起起伏伏、“盤根交錯”。穿過這些街巷,可以找到這個城市的許多歷史印記。舊時的美、法、英、俄等國家的領事館在這兒,福建最大的天主教堂泛船浦天主堂在這兒,中國同盟會福建支部舊址“獨立廳”在這兒,中國最早的女子大學華南女子文理學院舊址在這兒,匯豐銀行福州分行舊址在這兒,還有各式古樸的西洋別墅……

好一派“萬國建築群”,置身其中,很多時候你會以為自己身在鼓浪嶼。

但城市化進程,也使得這樣一些老建築遭受破壞。在尋訪老洋房時,一位外地游客見此情景感歎,他也是來福州才知道倉山有這樣的“萬國建築群”,“這說明,宣傳得很少,還有待進一步保護利用。其實,這裡才是福州區別於其它城市的地方”。

相信,這位游客說出了很多市民,甚至很多外地游客的心聲。

揭秘“鼓浪嶼模式”

立法保護、鼓勵市場運作

老建築群的“養老”問題,似乎比人們想象的要復雜艱巨。

能否成為福建第二個“鼓浪嶼”暫且不論,但在專家眼裡,廈門近年來探索的鼓浪嶼保護開發模式,可望成為借鑒。

立法明確“修舊如舊”

“鼓浪嶼的老建築主要為磚木結構,因建成年代較早,房屋大多存在不同程度的損壞,甚至破壞。”在鼓浪嶼居住的黃女士回憶,擁有千余幢中西合璧、美不勝收的風貌建築的鼓浪嶼,十多年前,老建築歷經百余年歲月的洗禮,同樣面臨許多修繕難題。

導報記者注意到,也正是在2000年,廈門市正式出台了 《廈門經濟特區鼓浪嶼歷史風貌建築保護條例》,308幢老建築隨即被列入歷史風貌建築保護名錄。之後,廈門快速開展修繕工程,首批101幢老建築依據“修舊如舊”給予修繕。

與此同時,在時間沖刷下,因不可抗拒因素,有些建築成為危房,或消失在風吹雨打之中,加上老建築復雜的產權關系,一度使得修繕工作困難重重。

這之後的2009年,廈門專門對《條例》進行修訂。這一進程中,禁止擅自拆除歷史風貌建築,歷史風貌建築確需拆除重建的,應當按“恢復原貌”的原則進行重建,即按“原基底、原層數、原高度、原面積、原樣式、原功能”進行重建。

“不能再建新東西,也不能輕易拆舊物,而是要保護、管理遺留下來的東西。”申遺顧問洪卜仁如此呼吁。

鼓勵市場良性運作

在系統規劃、保護的同時,還要合理利用。

“除了政府手段的保護外,家庭旅館的成功運作,也讓風燭殘年的老建築看到了新生的希望。”鼓浪嶼方面的有關負責人表示,保護歷史風貌建築,不僅僅是單純的修繕和開發。

在這位負責人眼裡,老建築的保護需要在功能性與觀賞性、保護與市場開發中尋找到契合點。除了政府的引導和保護外,還應借助社會力量,適當引入民間資本進行市場化運作,對風貌建築進行多元化的保護。

這期間,如雨後春筍般出現的鼓浪嶼家庭旅館,確實讓一些老建築煥發了生機。但這一理念,也使得有關業者過度追求利益、盲目擴張,使得部分老建築的保護,再次出現參差不齊的景象。

幸好,這時“申遺”之路開始。“申遺的腳步,讓很多復雜的關系得以厘清,因為大家有了共識和共同的目標。”有關專家表示。

這一期間,鼓浪嶼老建築的保護,有了更苛刻的標准。如,一些牆面稍有脫落的老建築,不能用水泥加固磚面,而要改用傳統灰漿。