北京:房山金陵碑亭原狀推測

日期:2016/12/15 0:42:38 編輯:中國古代建築金陵遺址位於北京市房山區,其主陵區在龍門口村的山峪。近年來,北京市文物研究所對陵區遺址進行了部分清理發掘,階段成果《北京房山區金陵遺址的調查與發掘》(以下簡稱《調查》)已發表在《考古》雜志2004年第2期。筆者受文研所之聘,為遺址保護提供咨詢,得以獲得較多信息,對其中兩處遺址,即《調查》中稱為“台址”(T1、T2)的功能得到可信的結論,同時對其原狀作出推測如下。

一、原狀推測的意義和方法

對有一定遺存的建築遺址進行復原研究,是中外建築史學界一致肯定並長期從事的工作。我國在上世紀30年代,梁思成先生就曾對杭州六和塔的宋代原狀作過推測,繪出了復原圖。60年代,劉敦桢先生主持編寫《中國古代建築史》時,劉致平、傅熹年先生和筆者也受命對若干漢唐遺址作過復原研究,主要成果收入《中國古代建築史》中,它們在全面展示中國古代建築的形制、結構方面,具有很大的價值。這種復原推測,對於以木結構為主,有一定法式制度,而實物遺存甚少的早期建築(元代以前),更具有重要意義。即以這兩處遺址為例,現已確定,它們是陵區正面對稱的兩座碑亭,其形式是方殿四出陛(或四出廈)式。這種形式的建築,現在已無實物遺存,復原後的形象,無論對於了解金代的陵寢制度,或是當時官方的建築規制,都是重要的形象例證。它們聯結了一部分缺失的歷史鏈環,具有歷史學的意義。同時,通過對遺址原狀的推測,可以了解當時的設計理念和美學傾向。仍以這兩處遺址為例,方殿四出陛(或四出廈)可能設計出的形式,反映了金代繼承了宋代的建築風格,而又走向華麗繁復的審美傾向,主要尺寸都是偶數(陰數),也反映出女真人吸收了漢地陰陽數字的學說,顯示出金陵的文化內涵,具有文化學的意義。

原狀推測的原則和方法,簡而言之就是“有根有據”。所謂“根”,就是考古的實際遺存。但實際遺存有時也有“假象”,即經過自然的或人為的干擾,出現了少量變形、錯亂,明顯地違反了營造法則,例如對稱部位的尺寸有差別,構件有缺失,角度有偏差等,這就需要進行必要的調整校正。但必須是科學的校正,例如用當時的尺度對遺址尺寸進行比較,從中發現尺度的規律,以此規律進行校正,就是一種比較可靠的方法。所謂“據”,就是旁證。有些旁證可以直接為據,例如某寺的東殿已毀西殿猶存,而東殿遺址平面與西殿一致,那麼西殿就可以直接成為東殿原狀之據。有些旁證卻只能作為參考,只能作為多種判斷的一種依據,因而得出不止一種原狀的可能性結論。

筆者對這兩處遺址推測的根據是,第一,對兩處遺址反復辨認比較,確認兩亭完全相同,可以據此亭的遺存補彼亭的殘缺部分,據此亭的合理尺寸,校正彼亭變形的尺寸,反之亦是。同時在查核校正時,參照宋代(金代)尺度,取得合理的數值。第二,參照宋代建築規范《營造法式》。從現存實物和文獻可知,金代建築大部分是繼承宋制。海陵王遷都,主要原因之一就是欽慕中原宋人文化。海陵至章宗營造大房山陵墓之時(貞元三年至大安元年,1155~1209年),宋《營造法式》已於崇寧二年(1103年)頒行,其間五十余年,宋《法式》在中原和北方廣為流行,金陵建築也應當以此為主要規范,現在殘存的一些石構件,與宋《法式》規定的形式也很接近。但也有一些變通(宋代建築也不是每一部分都符合《法式》規定)。第三,參考多年來學術界對同時期木結構建築比例法則的研究成果,如用“材”制度,柱高,開間,出檐等比例關系,再結合宋《營造法式》,進行比較判斷①②③④。第四,對多種可能的方案,從文化層面進行選擇,例如具體的尺寸、式樣、風格等。

二、功能與年代

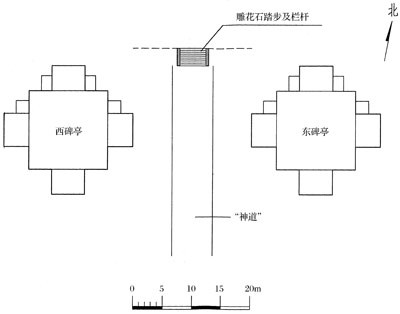

兩處遺址位於三合土路面的“神路”北端,東西對稱,遺址中心間距57米,折合18.6丈,是“陰”數尺寸。

兩遺址中心部位均有條石鋪砌的長方形基石,顯然是承載重物的基礎。在西遺址(T1)內發現長約2米,寬約1.1米的碑身和一件鳌腹殘件,東遺址(T2)內也發現鳌首和鳌背殘件,由此可以斷定,二遺址為“神路”兩側對稱的碑亭。由於碑身殘件已無字跡,無從了解其內容。從它們所在的位置分析,一是在它們以南已無陵墓,二是形制完全相同,三是兩亭之間有一段雕刻精致的踏道,兩側有雕花欄板,此段踏道之上可能是皇陵的正門(牌坊或殿座),兩亭一門共同成為皇陵區入口的標志。

此二碑亭的建造年代無直接文獻記載,只有遺址尚存的台基磚和散水磚可以斷定為金代建造。按文獻記載⑤,九龍山皇陵區大體上經過三個階段的建設。第一階段是海陵王貞元三年(1155年)由上京遷陵,改造雲峰寺(或名龍域寺、龍銜寺、龍喊寺),建太祖睿陵、太宗恭陵和海陵父德宗順陵三陵。第二階段是世宗即位後,於大定二年(1162年)削德宗廟號(仍保留“皇帝”稱號),同年由上京遷其父追谥之睿宗陵柩於太祖陵之西側,名景陵。近年考古發現,太祖睿陵之西有一通保存完整的金代“睿宗文武簡肅皇帝之陵”石碑,可證此處即為睿宗景陵。但石碑位置正在德宗順陵巖坑之正前面,按照常理,沒有特殊需要,不會發生後代把石碑整體遷移的事情。而據《大金集禮》卷四記載,直至大定二十二年才把宗干(德宗)靈柩“遷出順陵,改名為墓”,可見大定三年至二十二年間,此處仍是順陵。兩事頗為費解。筆者推測,世宗初年,天下粗安,難以動用大量物力營造豪華陵墓,大定二年在太祖睿陵西側營造的景陵,可能規制狹小,十年以後國勢中興,同時削去宗干的帝號降封遼王,遷出順陵,改葬睿宗於此,稱為景陵,重新立了現在發現的這通墓碑。而把原來的景陵擴大規模,改造成為自己的陵墓(興陵),並重新規劃陵園,興建了入口的碑亭和大門,也許其中一通石碑上就記載了遷陵緣由。

第三個時期是大定末年至大安元年(1189~1209年)金章宗營造其父追谥的顯宗裕陵和他自己的道陵。經國家地震局於2003年使用三維電阻率觀測探測,與世宗興陵對稱的東側,地下有空穴,可能是一墓坑。筆者推測,此空穴應是裕陵,而道陵不在此處的陵區以內。金章宗是一位既講究享受又頗有藝術修養的皇帝,他在位期間,中都內外興建了許多豪華精美的離宮別苑,對於陵墓,自然也要別出心裁,踵事增華。據現場勘察,由興陵、裕陵向東一線約80米的柳家溝,是一處林木茂盛的山坳,前面的小路上有巨大的石鸱尾和石斗栱遺物,山坳內還有未經清理過的大面積建築遺址,這裡可能就是金章宗特別為自己營造的第二處陵園道陵,石鸱尾、斗栱所在位置是道陵的入口,石件是入口牌坊或大門的構件。在元代,“道陵蒼茫”已是“燕南八景”之一,這也可以從一個側面說明,道陵是一處幽深蒼郁的獨立陵園。如是,則兩座碑亭也可能是章宗為結束舊陵區,開辟新陵園而營造的標志建築。

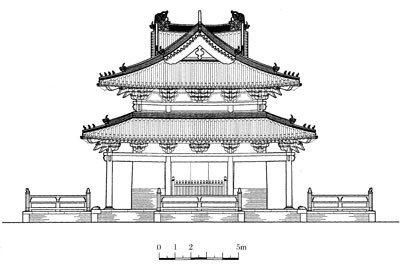

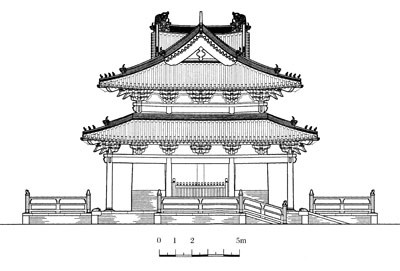

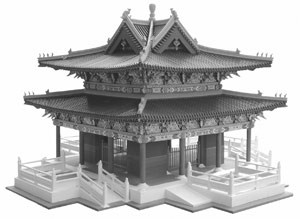

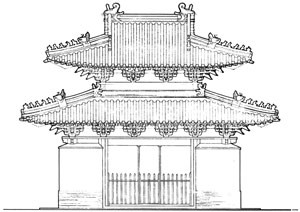

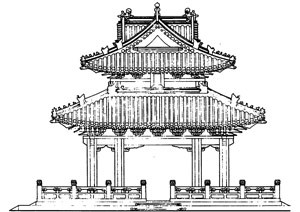

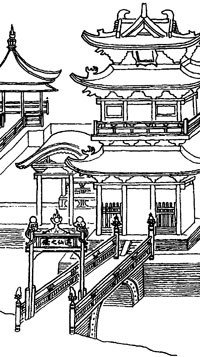

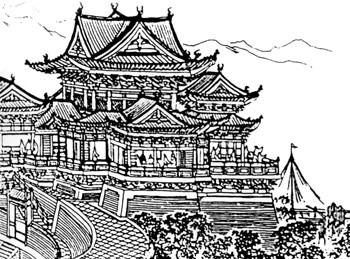

三、形式與結構(復原圖1、2、3、4、5、6、7)

房山金陵碑亭復原模型圖

1.平面(插圖1、2、3、4、5、6)

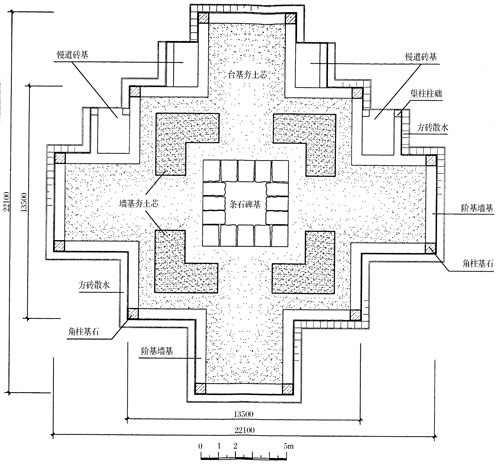

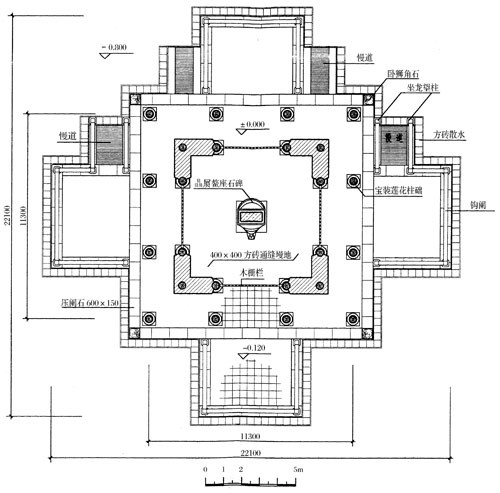

二亭遺址都在台基地面以下,散水殘留較多,台基只有少量殘磚,但幾個轉角處角石的基礎石大都存在,因此可以測出准確的台基輪廓尺寸。金承宋制,金尺應與宋尺一致,以1尺=0.307米折算⑥,經校正後的台基尺寸為,中心台基每面13.5米,加四面台陛通長22.1米,前者折合44尺,後者72尺,都是“陰”數,七十二更是“地府”之數。

東亭東台陛北面殘存一段坡道,起點留有一個八角形蓮瓣柱礎,應是欄桿的望柱柱礎。與此坡道對稱的西台陛北面也有蓮瓣柱礎和坡道殘跡。西亭與東亭相對應的位置,及北台陛兩側,都留有不規則的碎磚鋪砌面,從其范圍推測,應都是坡道位置。東亭北台陛坡道已毀,但也有鋪砌面痕跡。由此可見,兩亭的東西台陛都築有帶欄桿的慢道,由地面上至台陛,屬於禮儀性的通道;而北面沿北台陛兩側有慢道上至中心台基,進入碑亭廊下,不設欄桿,可能屬於次要的服務性通道。

中心台內之柱基(磉墩)已全部無存⑦,但四角有對稱的曲尺形堅硬夯土遺存(《調查》稱為“護角”),寬約1.7米,邊長約3.5米,從其位置和寬度判斷,應是內牆牆基,參照山東曲阜金代(或元初)碑亭形制⑧,此夯土牆基中線也即是內柱軸線。由此推得當心間面闊為3.94米,折合12.8尺,次間1.84米,折合6尺;外檐次間面闊是內檐之倍,為3.68米,折合12尺;所余為“下出”1.1米,折合3.6尺,都是“陰”數尺寸。內牆厚度,參照金陵其他建築遺址,隔減(下肩)最厚的是90厘米,約3尺,只相當於宋《營造法式》規定的廊屋之類用牆。但《法式》關於牆厚的規定,都是用於外牆,內牆無規定,從使用空間來說,內牆三尺也是合理的尺寸。

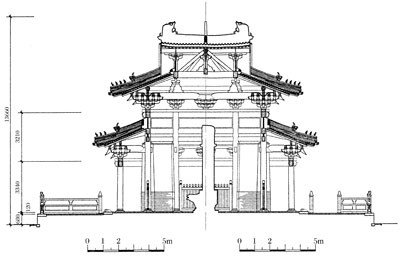

2.基本形式

從碑亭的平面可以判斷,這是一座面闊進深各三間,副階周匝,四出陛的殿閣類建築。其基本形式有兩點最為關鍵。

第一,殿閣的四出台陛上是否有建築,即四出抱廈。宋金時期的大型建築,往往在正面凸出一個山面向前的“不廈兩頭”(歇山)抱廈,稱為“龜頭殿”,壁畫、繪畫、磚雕中都有實例,實物則有河北正定隆興寺摩尼殿,此碑亭也有可能在台陛上建有山面向前的抱廈。但是,不廈兩頭的屋架至少四椽,而現在台陛上如有抱廈,面闊僅12.8尺,每架椽只有3.2尺,不但大大少於宋《法式》每架椽至少5.5尺的規定,也大大少於現存同時期的實物,而且與碑亭主體的構造尺度相差太多,結構搭交頗有難度,因此,“四出廈”的可能性不大。

第二,上檐屋頂。正方形平面的屋頂有五種可能,一是“斗尖”(攢尖)式,二是“廈兩頭”(懸山)式,三是“四阿”(庑殿)式,但無論繪畫或實物都未見此三種形式,它們的可能性都不大。第四種是“不廈兩頭”(歇山)式,不但壁畫中常見,還有曲阜孔廟的兩座同時期碑亭為證⑨。但也有第五種可能,即十字脊四面“不廈兩”,這種形式不但多見於宋、金繪畫,而且還有山東曲阜孔廟杏壇的實物為證。杏壇建築經明清重建,但據考證,其屋頂仍保持金代形式。(原為單檐)考慮到金代建築追求的華麗繁瑣的藝術傾向,第五種十字脊的可能性更大。(插圖7、8、9、10、11、12)

3.結構

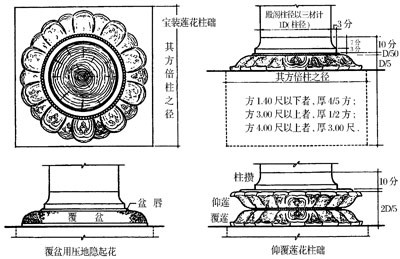

台基。磚構,內填三合土。從現存的一段慢道斜面引線至台陛,測得台陛高度為68厘米,折合2.2尺。中心台基高出一步,取“陰”數尺度2.6尺,折合80厘米。各台均有角柱石和壓欄石,中心台基四角安放角石,按常規上雕臥獅,構件尺度皆按宋《法式》的規定。地面通縫鋪方磚,尺寸為40×40厘米。台中心安放赑屃鳌座石碑,其基礎為條石,現有遺存,上面再安基座。石碑尺度也取宋《法式》中的規定“自座至首高一丈八尺”,折合5.53米。

大木結構。首先推定材分。據現存實物統計,12世紀中晚期中等規模的木結構,大多數用“材”接近宋《營造法式》的五等材,即單材6寸×4寸(18.4×12.3厘米),今取整數,用18×12厘米,單材15×10“分”,每“分”為1.2厘米。

柱高與開間有一定比例關系。宋《法式?》只有檐柱之高“不逾間之廣” (當心間柱高不超過面闊)的原則規定,據統計,現存同時期建築的開間與柱高之比約在1∶0.8-1∶0.85之間,此亭當心間不大,為了顯示雄偉,可能用大的比例,如柱高用“陰”數一丈零八寸,折合3.32米,兩者之比約為1∶0.84,柱徑也據現存實物統計,徑與高之比約為1∶8-1∶9,取“陰”數1.2尺,折合36.8厘米,兩者之比約為1∶8.96。內柱加一寸,為40厘米。按照《法式》制度,角柱生起二寸,為6厘米,側腳0.8%,為2.6厘米。宋《營造法式》有“梭柱”之制,但無實例遺存,而柱頭砍削收殺,則是常見的作法。

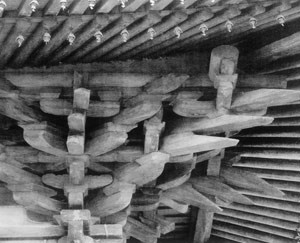

下檐出檐長度,一則受台基下出和散水寬度限制,總出檐不能大於下出1.1米與散水0.5米之和1.6米;再則受出檐與柱高比例的控制,據現存實物統計,大部分為1∶0.6左右,最小的是1∶0.44(山西大同善化寺山門),因此下檐斗栱只能用四鋪作,出跳30“分”(36厘米),加檐椽和飛子平出,共1.47米,檐出在散水內,與柱高之比為1∶0.44。上檐按常規,斗栱加一跳為五鋪作,檐椽、飛子平長按《法式》“小殿”的規定分別為3.1尺(95厘米)和1.85尺(57厘米)。下檐斗栱用單昂,上檐為單抄單昂。現存金代實物中,常在補間鋪作中增加兩組斜出的華栱,有的轉角鋪作也出斜華栱,顯得斗栱華麗豐富,此亭也可能是這種式樣的斗栱。(插圖13、14)

宋《法式》柱間有闌額和由額,平座柱上加普柏枋,但多數實例在檐柱上也加一道普柏枋。其他大木構件均參考《法式》推測設定,此處不再詳述。

上檐結構,以四抹角梁承上平槫最經濟合理。可利用上檐補間鋪作內拽斜華栱承抹角梁。在其中點置駝峯和大斗,再承4條花台平梁,也即是承椽枋(相當於清式踩步金)。中間再加一條平梁,立蜀柱,上承十字相交的脊槫和攀間枋。花台平梁上又立蜀柱、叉手承脊槫,外挑出際,釘博縫板及懸魚。下檐大角梁後尾插入承椽枋,上檐大角梁後尾插入花台平梁。檐角有生起和生出,按《法式》為7寸(21.5厘米)。椽徑取3寸(約9厘米),飛子為2.7×2.1寸(約7.4×6厘米),端部均有卷殺。

4裝修、裝飾

按碑亭通例,外檐不設門窗,內檐柱間安裝木柵欄。

遺址出土有綠琉璃勾頭、垂獸和嫔伽、妙音鳥。由此推斷屋頂為綠琉璃,脊用疊瓦,頂用鸱尾,其形式可參照現存金代實物。(插圖15、16)

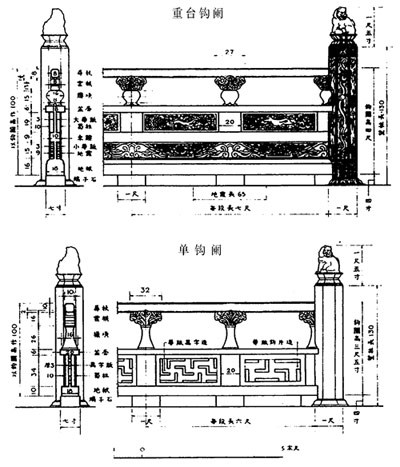

遺址現存有3個八角蓮瓣望柱礎,又出土了1件八角望柱和6個蹲龍望柱頭,望柱加柱礎高1.1米,折合3.6尺,斷面23厘米,折合0.75尺見方,比《法式》中單勾闌望柱高3.9尺,斷面1尺見方都小一些。但出土的構件滿雕花紋,等級又高於單勾闌,由此可以推斷,石欄桿的比例尺度大體上是單勾闌式,但構件的華麗程度相當於“重台勾闌”。柱礎已無實物遺存,遺址附近出土了一件覆盆柱礎,可能是內柱礎,比照欄桿的華麗程度,外柱應當是帶花飾的覆盆柱礎⑩。(插圖17、18)

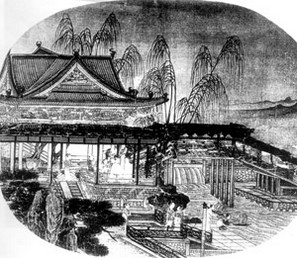

宋《營造法式》對彩畫有很詳細的規定,但中國建築中更新最快的就是彩畫,因此宋金彩畫實物遺存很少。又由於彩畫的式樣風格變化較多,金代究竟繼承了多少宋式彩畫就更難以判斷。不過總的看來,欄桿、柱礎都用了高等級,則彩畫也不能太低。從建築等級分析,《法式》中第一等的“五彩遍裝”應當使用在宮殿、壇廟等最高級的建築中,第三等“青綠疊暈稜間裝”以下不繪花飾,似嫌簡單,在這裡用第二等的“碾玉裝”比較合乎身份。按“碾玉裝”制度,總體色調以青綠為主,連柱身都是綠色。據山西繁峙巖山寺壁畫所繪金代大型宮觀,柱身皆為綠色,或許綠柱在當時也是一種時尚。不過柱身也可能用碾玉華或白描華,彩畫中局部貼金,使建築更加華貴。

最後需要說明,對遺址原狀的推測,作為學術研究和作為文物復建圖紙的要求是不同的。前者允許大膽假設,不斷修正,後者則要求必須有排他的根據,一般不允許有兩種以上的可能,否則不應復建。本文屬於學術研究,因此,如果有了新的發現和新的判斷,是允許加以修正的。(文中復原圖由陳欣偉工程師繪制,特致謝意。)

①陳明達著《中國封建社會木結構建築技術的發展(四)隋—北宋(公元581~1127年)》,載中國建築科學研究院建築理論及歷史研究所編《建築歷史研究》第二輯,建築工程情報資料第8285號。

②傅熹年著《中國古代城市規劃、建築群布局及建築設計方法研究》,中國建築工業出版社,2001年版。

③傅熹年著《山西省繁峙縣南山寺南殿金代壁畫中所繪建築的初步分析》,載《建築歷史研究》第一輯,建築工程情報資料第8284號。

④郭黛姮主編《中國古代建築史·宋遼金西夏建築,第十二章》,中國建築工業出版社,2003年版。

⑤以下所引文獻,除另有注文外,均引自宋大川、夏邊保、黃秀純輯錄《金代陵寢宗廟制度史料》,北京燕山出版社,2003年版。

⑥引自吳承洛著《中國度量衡史》上編第三章,商務印書館,1993年版。

⑦宋《營造法式》中無造磉墩的制度,可能當時的構造是石柱礎直接放在夯實之三合土上,不另作磉墩。

⑧⑨梁思成著《曲阜孔廟之建築及修葺計劃》,該文對編號8和11碑亭斷為金代建築,筆者認為可能是金末元初之物。《梁思成全集》第三卷,中國建築工業出版社,2001年版。

⑩據金陵考古領隊黃秀純先生告知,上世紀80年代在金陵曾出土了一件雕龍覆盆柱礎,但具體出土地址不明。

- 上一頁:湖南:寶鏡山莊——不說山水,只說村莊

- 下一頁:古希臘:聚光保房屋熱量