香港重慶大廈:“低端全球化”的中心

日期:2016/12/15 0:40:29 編輯:中國古代建築關於重慶大廈,很多人可能只在王家衛的《重慶森林》和報章雜志的負面新聞中有所耳聞。這座舊式樓宇位於寸土寸金的香港尖沙咀,毗鄰高級酒店和商場,卻令人們望而卻步。

重慶大廈作為“低端全球化”的中心支點,連接著世界上許多其他類似的支點。

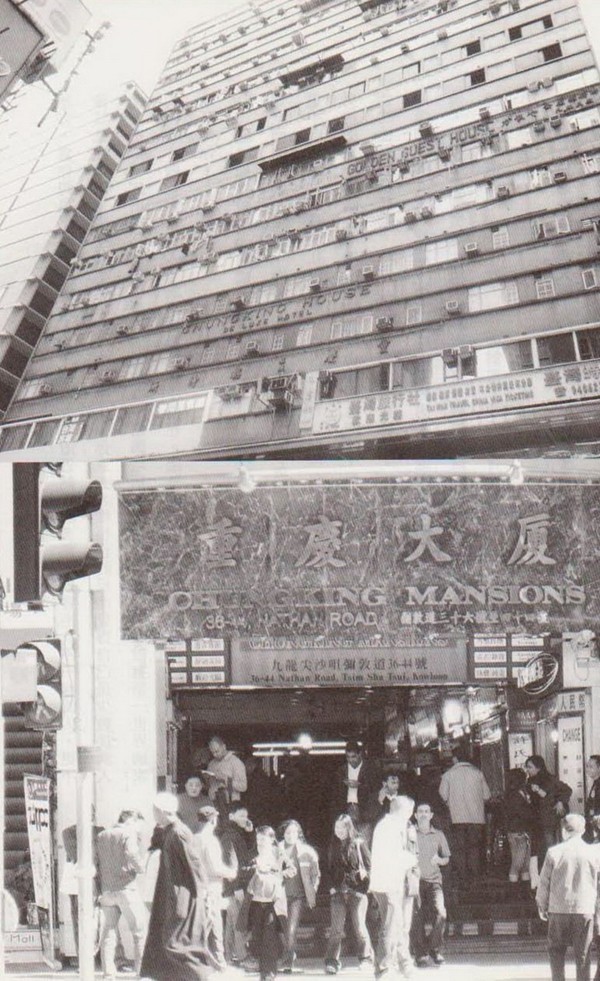

在尖沙咀彌敦道鱗次栉比的繁忙商廈中,名聲最響但風評最差的,大概要數重慶大廈。天黑以後,從北京道走到彌敦道路口時,如果猛一抬眼,多半會被對面那個細長的黑窟窿嚇一跳,再看得仔細些,黑窟窿上還有密密麻麻的小黑窟窿(窗戶)和更小的黑窟窿(空調外機)。它並不是漆黑一片,但是窗戶裡透出的微弱燈光和周圍閃爍的霓虹燈形成的反差太過強烈,以至於造成了巨大的吞噬感。這是相當長一段時間以來,觀看重慶大廈的最震撼視角。不過,從大廈門前走過,反而很容易錯過它,因為入口不大,視線范圍內也沒有明顯的招牌。離它最近的出口是尖沙咀地鐵站 N5 出口,這個出口沒有電梯,樓梯盡頭是一條有些髒亂的小巷,小巷裡有一家7-11便利店,夜晚光顧的大都是非洲人和南亞人。有一天凌晨,我因為好奇而走進緊鄰大廈的陰暗巷道,但又因為緊張而走得太快,只隱約瞥到兩個倚牆吐煙圈的黑人和在巷口流連的性工作者。

不過,現在重慶大廈變得沒那麼突兀了。今年早些時候,大廈業主立法團主席林惠龍女士找人翻新了外立面,使這座 1962 年建造的高樓在環境中顯得低調了不少。

盡管重慶大廈在改變,對於很多土生土長的香港人來說,它仍是個一輩子也不會進去的地方。盡管王家衛的電影《重慶森林》能使人對它產生一點浪漫想象,他們還是害怕這個地方,甚至有點引以為恥。香港回歸後大批到香港留學、定居的“新香港人”,同樣對這裡充滿警惕。甚至連選擇住在裡面的背包客,也多少擔心安全、火警和健康問題。

一座大廈裡的人類學調查

2006年開始,有一個50多歲、中等身材的白人開始頻繁出入這座“搖搖欲墜”的高樓,找各種人談話。他不像旅行者,因為他不是每次來都住;也不像便衣,因為身體看起來太弱;人們覺得他有可能是CIA,可是他說:“CIA有更重要的事情要調查。”每個周六,他會乘電梯到頂層17層,然後步行往下,看什麼旅館有空房便隨機入住,3年多時間,他住遍了重慶大廈裡所有的旅館。

他患有嚴重的糖尿病,有時候需要隨身攜帶藥物和針管以便注射胰島素,有幾次他不小心注射過量,在大廈裡失去意識,抽搐不止。人們又以為他是此地常見的瘾君子。他告訴人們,自己是香港中文大學人類學系的教授麥高登(Gordon Mathews),來這裡做田野調查,將要寫一本關於重慶大廈的書。半年多之後,大部分人相信了他的話。

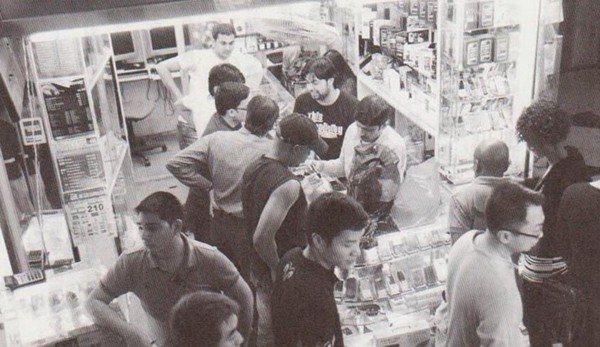

麥高登在1983年作為背包客第一次進入重慶大廈,那時候他拿到了碩士學位,准備靠3000美元,花一年時間環游世界。“香港是個很昂貴的城市,以便宜聞名的重慶大廈當然是我的選擇。”旅行結束後,他在日本完成了博士學位,又在哈佛大學讀完博士後,此後一直執教於香港中文大學。很少有人類學家會把研究范圍設定在一幢樓裡,何況這幢樓是香港60年代最常見的本地設計,包含兩層底座以及其上五座各自為政的大樓。麥高登之所以對重慶大廈產生如此濃厚的興趣,是因為他認為這裡是“低端全球化”(Low-end Globalization)的中心。“大廈裡布滿大大小小的廉價旅店和商鋪……來自南亞和撒哈拉以南非洲的生意人和臨時工來此淘金,也有避難者來此尋求庇護,游客來此尋求廉價住宿和探險……每天晚上,有4000個人留宿重慶大廈。”麥高登在不同的旅館裡邂逅了129個國籍的人。

所謂“低端全球化”,與人們想到“全球化”時腦子裡蹦出的詞匯很不一樣,沒有大型跨國企業,沒有豪華辦公大樓,也沒有宏偉的財政預算……處於低端全球化鏈條中的商人很可能只是用自己的行李箱或租用集裝箱和火車來運送貨品,並盡可能躲避稅收和版權法律。“這是今時今日大部分發展中國家全球化的主要形式,”麥高登說,“重慶大廈作為這種全球化的中心支點,連接著世界上許多其他類似的支點,比如曼谷、迪拜、加爾各答、加德滿都、拉各斯、內羅畢等。”跟隨在重慶大廈裡認識的商人,他也去了這些地方,以及他們的貨源地——中國大陸。

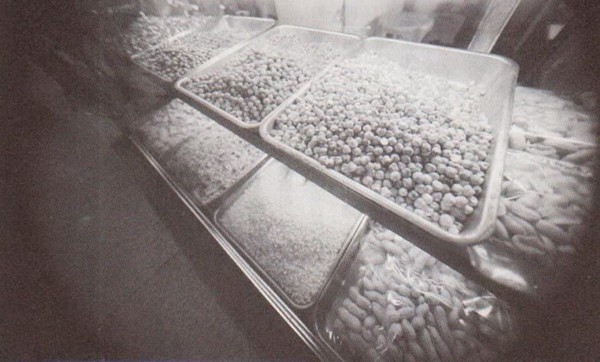

以上3張圖片為麥高登在2006-2009年對重慶大廈進行田野調查時,拍攝的照片。收錄在香港版《世界中心的貧民窟:香港重慶大廈》中 圖片由該書內地版出版者華東師范大學出版社提供。

大廈的業主很多是早年來到香港的大陸人,店鋪的經營者多為南亞人。如今在大廈裡謀生的商人們,大部分都持有簽證,做著合法的生意,但總體上,他們仍是這個社會中的他者,他們的“香港人”身份基於一座被這個城市裡大多數人隔離的大廈。可若要說重慶大廈是個“貧民窟”,它倒是最不像貧民窟的貧民窟了,麥高登說,能夠來到這裡的人,在他們的祖國,怎麼也算成功人士,至少是中產階級了。

三年半之後,麥高登發現他采訪的人們開始和他講同樣的話,有時候問題才問出口,他已經知道對方會怎樣回答,於是他結束了調研。2011年,研究成果《世界中心的貧民窟:香港重慶大廈》一書由青森文化出版。

現在的重慶大廈是好的

幅賽尼·穆罕默德 (Fusseini Mohamed)是加納人,大家都叫他迪克森 (Dixon)。他8年前來到香港,在重慶大廈住了4年。4年前,他搬到了荔枝角的一間公寓裡,不過他的工作仍然圍繞著這座大廈。我通過麥高登的介紹聯系上了他,起初以為他是個普通商人,沒有預約便在一個周二下午來到重慶大廈,心想一定可以碰到他,沒想到撲了個空。電話裡他承諾4點會回來,結果一直忙到6點。於是我們重新約了時間。

第二天,當迪克森從離大廈入口最近的電梯走出來時,我一眼就認出了他。他個子很高、長得不錯,和周圍的生意人明顯不同,穿著短袖襯衫、挎著公文包,看上去很職業。他說他是香港“非洲委員會”(African Committee)的職員,在國內接受完培訓便被派到香港工作。這個組織的辦公室就在重慶大廈對面,他們有自己的電視台、電台,有已走上正軌的各類活動,旨在為在港非洲人提供各項幫助,同時促進香港社會對非洲人的理解。迪克森解釋前一天的不靠譜:“說實話,我真的很忙,如果你恰巧碰到我有空,那是你運氣好。”

當時正值穆斯林齋月,重慶大廈裡人非常少,很多店鋪都關著門。起初我驚訝於這座大廈幾年內蕭條至此,後來才明白數量眾多的穆斯林下午都在祈禱或睡覺。迪克森幾乎認識所有人,走在路上忙於和每個人打招呼,而他的朋友們對於有記者來采訪他也習以為常。跟在他身後,重慶大廈好像完全變了樣,沒有人再向你兜售貨品,不用擔心往店鋪裡多看了兩眼就被纏住不放,拍照時也不太遇到警惕的目光了。最後我們停在了一家食鋪門口,老板很快搬來了椅子,因為迪克森的緣故,我們得以不花一分錢在那裡坐上一個小時。

在重慶大廈裡的一家食鋪門口,迪克森講述“非洲委員會”的工作和他的生活。

“我大概是6年前認識麥教授的,”迪克森說,“我們都叫他‘重慶大廈裡的國王’。”在麥高登和大廈裡的人熟悉到一定程度之後,他開始在每周六開設一個和全球化有關的課程,迪克森及其不少同伴都是他的學生,這個課程至今仍在繼續。“我們知道麥教授在寫一本關於重慶大廈的書,我們會在課上討論書的內容,他是一個很開放的人。”

隨著人民幣匯率的上漲和勞動力成本的增加,中國大陸生產的產品的價格提升了,而大陸的便宜商品是重慶大廈存在的重要基礎,這多少影響了大廈近年來的人氣,一些商人不得不尋找更廉價的貨源地;另外,由於大陸對非洲的簽證限制有所放寬,部分商人不必通過重慶大廈,可以直接去廣東進貨,這樣既節省了費用,也省了時間;如果業主立法團繼續提升大廈的環境和設施,其價格攀升也將導致非洲商人和南亞店主遷移。作為學者,麥高登看到了這些因素正在使重慶大廈這個“低端全球化”的中心變得脆弱,而他認為,從更廣泛的意義上講,“低端全球化”在某些方面正是世界的未來。

和麥高登不同,迪克森幾乎百分之百喜歡重慶大廈這幾年的變化:管理更規范、衛生條件更好、更安全。他反復強調:“以前的重慶大廈不好,但是現在的重慶大廈是好的。”他還喜歡稱現在的重慶大廈為“新的重慶大廈”,而且相信通過包括“非洲委員會”在內的各種組織的努力,他的非洲同胞們會在香港過上更好的生活。重慶大廈作為非洲人的聚集地之一,當然也最好能有更為正面的形象。

迪克森的生活顯然也在變得越來越好,他現在不僅不住在重慶大廈,也不像剛來香港時那樣在大廈裡購買生活必需品了。這有點諷刺,卻是事實。

- 上一頁:澳大利亞:悉尼歌劇院揭秘

- 下一頁:北京長安街:建築形制有嚴格規定