“文物認養”是文化寂寞下的商業喧囂_中國文物網-文博收藏藝術專

日期:2016/12/14 21:30:06 編輯:中國古代建築

廣東省韶關市始興縣249座客家圍樓,由於長年缺乏維護,漸漸變成廢墟。如何保護圍樓?始興縣開始了新的嘗試——圍樓“認養”:由有財力且對保護歷史文化感興趣者來“認養”圍樓,成為古堡“堡主”,並對其進行修復和維護,也可進行活化利用。經過前期的探索之後,近日,新一輪“認養”已經開始。(11月26日《南方都市報》)

風雨的侵擾,歲月的洗禮,在歷史煙塵中,圍樓古堡依然站立在滾滾紅塵中,將自己的容顏展現在世人面前。然而,在燈紅酒綠裡,在步履匆匆裡,珍貴的文物落寞著、孤寂著,甚至是死亡著。這是文化的落寞。目前,圍樓的情況是這樣的,有一部分已經乃入了文物保護序列,有一部分還屬於沒娘的孩子。

對於這些文物,當地政府部門似乎也是有苦難言,他們說:納入保護的文物還沒有資金保護,更別說沒有納入保護的圍樓了。這話似乎也有道理,在各種各樣的現實無奈之下,圍樓變成了真正的危樓。

圍樓既有古代中原塢堡建築遺風,又帶閩、粵、贛等地客家古堡建築風格,歷史價值、藝術價值和科學研究價值頗高,是已經有100多年歷史的古堡。可以說,如此珍貴的文物如果轟然倒塌,則是中華文化的巨大損失,失去了就再也不會回來了。如何辦?當地正在探索“文物認養”,發動社會力量進行保護。保護的辦法是這樣的,由“認養”者出資維修和保護,其好處則是可以用於商業經營。這種所謂的“認養”其實就是一種交易。表面上看是一種創新,一種保護,而實際上更是一種傷害。不過,這也是文保部門的無奈,沒錢沒權何來保護?

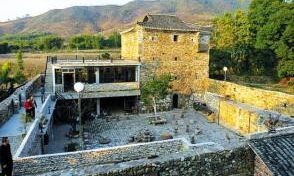

我們來看一個“認養”者的故事。這位“認養”者是銀行的職工,他對“認養”的圍樓進行了維修和加固,古堡內通了水電,有了Wi- Fi,還改造了洗手間。圍屋內原有的11個房間變成了客房,又按圍樓的風格建起了兩層小樓,作為會客廳和餐廳,並在後面砌起石牆圍成小院,在這裡做起了生意。

我們仔細想想這是文物保護嗎?這其實是“利用文物”、“搾取文物”,文保部門的想法是好的,但是世上沒有無緣無故的愛,投資“認養”後,就會搾取文物的剩余價值,實現自身利益的最大化。而且,對於私人來說,也沒有文物保護的基本知識,他們的維修和改造就可能是破壞性施工。對文物最好的保護是不改變原有用途、原有風格、原有外貌。而當商家為了自身利益進行改造,並且在建築附近修建其他建築的時候,這已經不是保護而是破壞了。

最近幾年,不斷傳出各地以開發名義破壞文物的行為,也有很多關於文物在無人過問的情況下倒塌的報道。這反映出了一種心態,能夠利用換來利益的,大家都趨之若鹜,而對於沒有利益的,則躲得遠遠的,哪怕是列入保護的文物也“沒錢維修”。文物保護是很專業的事情,“文物認養”也只是古堡的夢中童話而已。

“文物認養”是文化寂寞下的商業喧囂。這寂寞的是文化,熱鬧的是利益。