先前的文章說過凡是與建築或居住相關的漢字,大多帶有寶蓋頭或木字旁,因為中國的文字是象形的,日用之道都隱含於文字的結構中。《康熙字典》中「木」部字有 400 多個與建築相關,因為中國建築自古以來就是以木質結構為主。

梁思成先生將公元前200年以上視為中國建築的原始期(自上古至秦朝),此間「文獻與實物雙方資料都極缺乏」。49 年以後隨著多處商周遺址的挖掘,對於早期建築有了進一步的認識。然而關於中國建築的起源和早期發展,依然有許多問題尚待回答。其實,在建築考古學未有建樹時,我們從中國的文字中就可一窺早期建築的形制和結構。

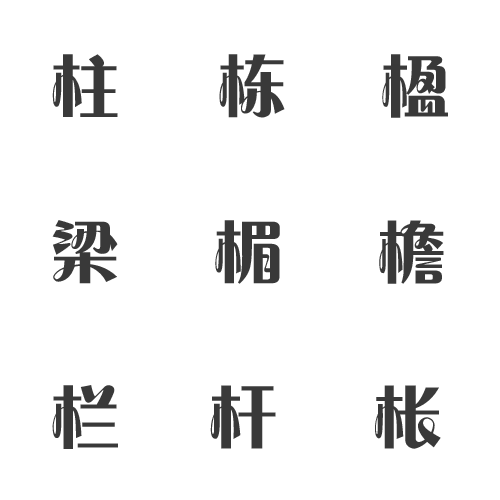

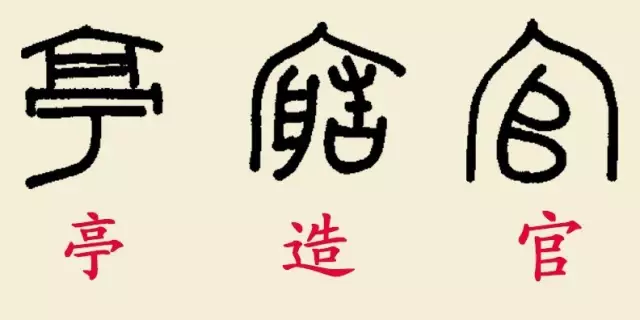

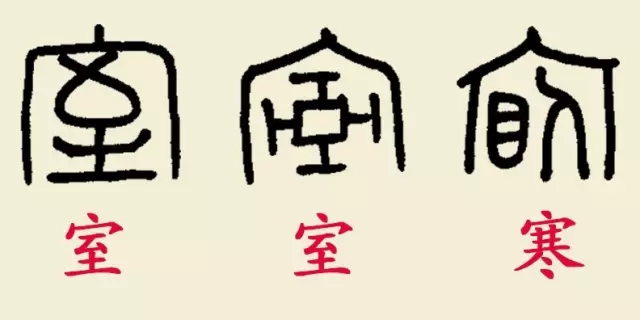

上圖是甲骨文中的「室」字,可以看出當時已有建造台基,且有一個四面坡的屋頂,這個字猶如一幅簡要的立面圖,一目了然的呈現出房屋的外觀。

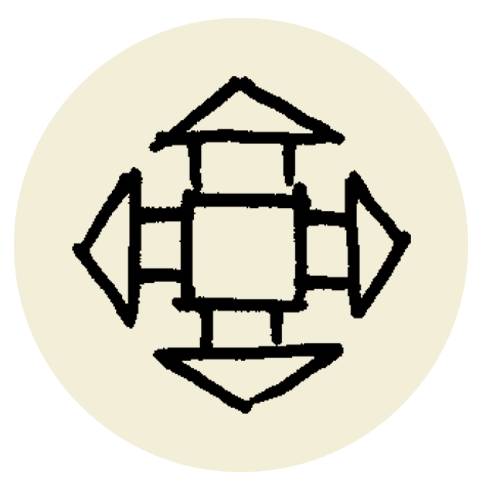

而這個是甲骨文中的「宅」字,連搭建的結構都已呈現出來。它有平座、屋身、屋頂的構架,從中可以看出後來中國建築發展的早期雛形。

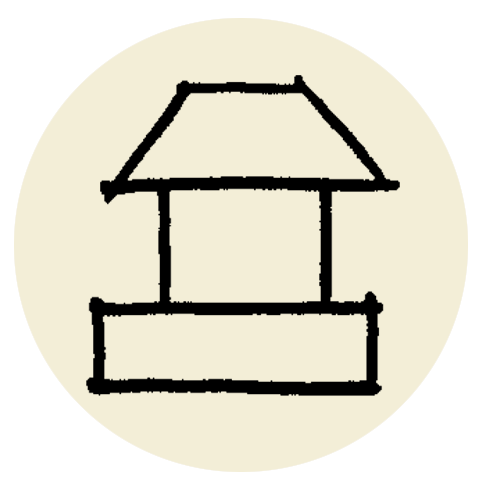

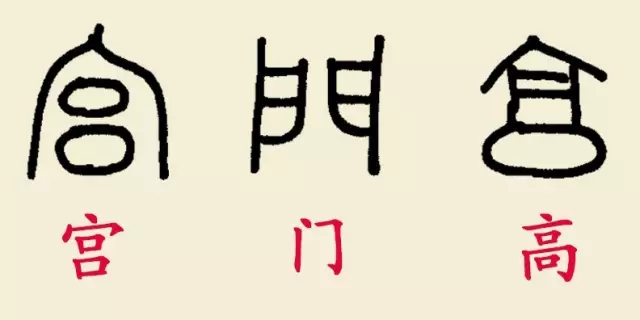

這是一個「宮」字,頗似一張建築平面圖。它的中央有一個方形院落,四周各自分布一座房屋,整體布局似乎已經有了相互對稱的形制。在中國古代,一直以類似的繪圖方式表現建築的平面。

從這些文字中可以看出,中國建築的基本形制在那時已經完成。從文字中似可證明梁思成「中國建築 4000 年來一氣呵成」的觀點。

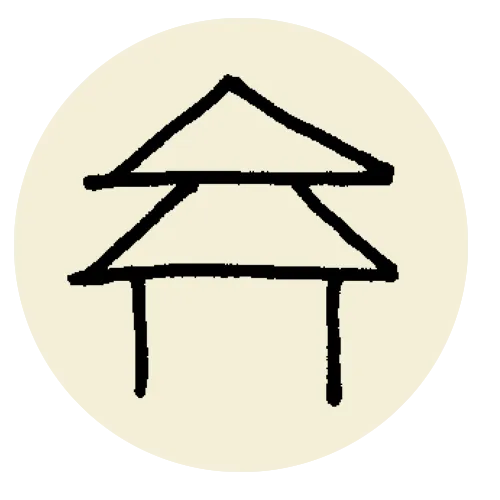

這個字比較特殊,雖然也是「室」字,卻有著重檐的結構。史書有「殷人重屋」的說法,說明在商代已經有樓房的存在。

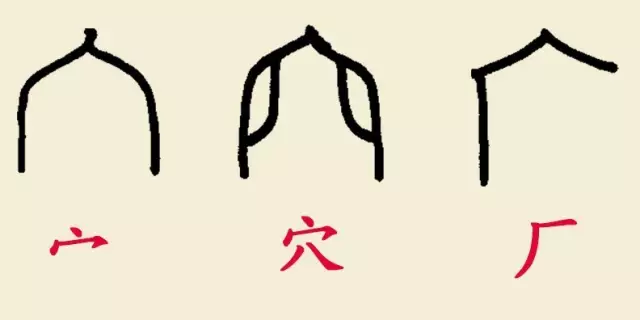

除了字形,漢字的結構常常也能體現出建築的種類、功能,甚至可以看出古人的居住文化。寶蓋頭「宀」意思是穴,人類的居住就是從洞穴發展而來。所以從「宀」部的許多字都於建築居住有關,如穹、家、窗等。

文字隨著時代的變遷,其意義也不斷變化。例如「堂」字,起初指的是建築物的台基,後來變成台基上面的殿堂。又如「宮」字,一般人以為皇家居住的建築群才叫宮,所以也叫皇宮,其實漢代以前,一般人的房屋也都叫做宮。

參考文獻

-

梁思成《中國建築史》

-

李允鉌《華夏意匠》

-

趙廣超《不只中國木建築》

(來源:微信號古早的建築)