金鄉古鎮處處抗倭遺跡 而今打造“數字第一鎮”

日期:2016/12/13 20:10:32 編輯:古建築紀錄

八卦城 洗馬橋 孤魂祠 肚臍餅……

蒼南金鄉鎮以生產標牌、徽章、台掛歷等聞名全國,但很少有人知道,這個三面臨海,西北靠山的小鎮,因其特殊的地理位置,在明代曾是與天津衛、威海衛齊名的抗擊倭寇的重鎮。

一塊碑文、一座城牆、一種特殊的方言……走進這個曾經的軍事重鎮,透過那些流傳至今的民風民俗和歷史故事,人們依然能窺見當年抗倭將士的智慧、勇猛。

古鎮處處抗倭遺跡

“我們這個小鎮面臨著東海,倭寇從海上流竄到中國,常常選擇在這裡登陸。”今年69歲的陳克勇是金鄉文化站的一位工作人員,多年來,他一直在整理金鄉的歷史資料。站在金鄉的獅山上,面對著大海的他很是慷慨激昂。

據記載,洪武二十年(1387年)時,沿海倭患不斷。明太祖朱元璋命信國公湯和置衛築城,以抗御倭患,當時在近海建立了59個衛,金鄉是其中一個,與當時的天津衛、威海衛等齊名。

今天的金鄉鎮內還處處留著當年抗倭的痕跡。整個金鄉鎮城牆外有完整的30至50米寬的護城河圍繞。城內小河通過水門與護城河相通。護城河上有吊橋。

在金鄉的南門外,就是甘溪,上面有座洗馬橋,據傳是抗倭將士沙場征戰歸來飲馬擦洗的地方。洗馬橋畔還是抗倭陣亡將士的忠骨安葬之地,所以稱“義冢地”。“從明代開始到今天,每年7月上旬,都有憑吊抗倭將士活動。”陳克勇說,現在大家忙於生計,但也不會忘記祭祀。

在金鄉的南門現在還設有“孤魂祠”,當時為了戰亂中犧牲者所設。“孤魂祠”有專人管理,村裡還特別規定,附近五畝田地的收入,作為此祠的管理費用。

全城暗藏八卦乾坤

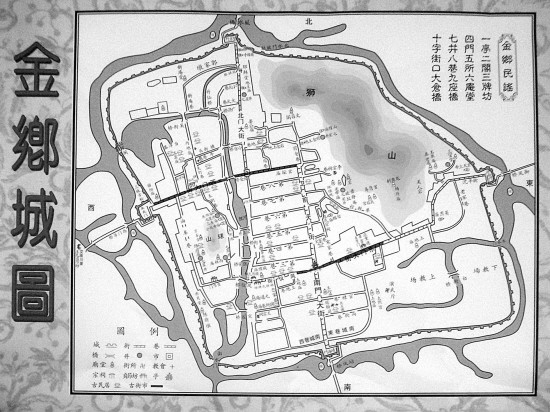

金鄉現在流傳這麼一首民謠:一亭二閣三牌坊,四門五所六庵堂,七井八巷九頂橋,十字街口大蒼橋。可見金鄉城布局之巧妙。

金鄉衛有兩大特點:一是軍衛化;二是按劉基建南京紫禁城設計的“八卦乾坤布局。” 八卦中有“一卦六爻(音“搖”)”,從北而南東西方向平行排列。按六爻設巷,金鄉應該只有6條巷,可陳克勇介紹,金鄉卻有8條。為何有8條呢?事實上是六爻巷加馬巷、牛巷(另稱墨林巷)。這兩巷是建城以後建的,牛巷在當時用於將士進衛後,屠宰牛羊的地方;馬巷為馬廄場所。

四城門的命名也有八卦的痕跡:如震為東、為春,五行屬木,日出東南隅,所以東城門為迎旭門。兌為西,為悅、為秋五行屬金,所以西城門為來爽門。至於北望京門、南靖海門又滲入了當時人們的國家意識。

衛城除四門外,分別在東南、西南、東北、西北設四水門,構成八卦八門九宮格局。如西南方為死門,即現在甘溪義冢地之方位,是古代沙場遺址。此處是置敵於死地的最佳位置。如倭寇從大漁、小漁方向來犯金鄉,守城將士從南門出擊,必將倭寇直逼到甘溪沙場。此處兩面環山別無它路,必將敵置於死地;如倭寇往西逃竄,那就將其誘入,成了甕中之鱉。

衛城東北、西北,八卦中屬生門與開門,正北為休門。因金鄉北門外至舥艚、麥城,當時是一馬平川,正是我軍將士休養生息的好地方,現在是基本農田保護區。

金鄉的布城格局是出於軍事防衛之必要。六爻巷,嚴格地說,當時是六排軍營,不為居民而設。陰陽爻,間隔斷續,是軍營的內部通道,便於相互接應,巷闊僅兩三米,兩匹馬不能並行而馳。這種布局最適合於巷戰,可攻易守。一旦城門失守,還可利用自己熟悉地形與敵人展開搏斗,使敵人進入迷魂陣中,現在這些巷子也保存完整。

戚繼光傳下海塗“滑板”

嘉靖四十一年(1562)年,民族英雄戚繼光揮軍南下,猛追窮寇,自台州到溫州再經海道抵達金鄉,再沿陸路入閩剿寇,這是他第一次到金鄉。嘉靖四十五年(1566)世宗駕崩,穆宗繼位,戚繼光晉升,奉命從福建回師北上途中,曾扎營於金鄉衛城西郊練兵,並遺留下石質關防印章一枚。現由蒼南縣文物館保存。

金鄉人現在吃的“光餅”據說與戚家軍有關。戚家軍臨別時,金鄉百姓家家戶戶做起了炊餅,供戚家軍在途中食用。因為中間有個洞,金鄉人還把這種餅叫“肚臍餅”,這種烤餅工藝一直延續到現在。

據記載,當時戚繼光發明的一種叫“塗塌”的木制工具,可在泥塗上滑行,有點類似於北方的雪撬,很適合海塗作戰的需要,現在金鄉舥艚的漁民還在延用於漁業生產。

南腔北調金鄉話

金鄉百姓以城牆為界,城牆內的被稱為城裡人,城裡人講的是金鄉話,與周邊說的平陽話、平陽蠻話、閩南話等方言有明顯區別。

專家說,金鄉建城時,把原來散居的住戶,盡數趕走;城裡相當於軍營,只有憑“衛譜”取得“衛籍”,才能在城內居住。當時,居住在城內的官兵及其家屬主要來自浙北和蘇皖江淮一帶,也有一些北方人。可以想象,他們互相影響,演變出一種獨特的“官話”。

清康熙九年,恢復居民可以進城,於是“官話”與蠻話、閩南話、瓯話等交混,經過了漫長歲月的積澱,就變成現今的金鄉話。

金鄉話基本上屬於吳語體系。具有吳語的一些基本特點。如“吃飯”二字,就與寧波、上海、蘇南一些地區的說法差不多。

去年,是金鄉建城620周年慶,20多萬字的《金鄉話詞典》編纂完成並出版。

打造“數字第一鎮”

改革開放以來,勤勞、聰明的金鄉人以“敢吃第一口,勇為天下先”的精神,創造了很多個第一:全國率先試行掛戶經營方式,成為著名的“溫州模式”發源地之一;溫州市第一個產值超億元鎮;中國數字第一鎮……

如今,古老的金鄉鎮逐步形成了以復合材料、包裝印刷、塑料薄膜、商標標識為四大支柱產業,以台掛歷、筆記本、請柬為全國三大生產基地,以不干膠材料和印刷業為特色的經濟格局。其中,我國駐港部隊、駐澳部隊以及聯合國維和部隊和美國、英國、俄羅斯等國家軍警徽章、服飾標志均出自金鄉;而金鄉的台掛歷產品在國內市場占有份額也達50%以上。

最令人感到奇妙的是,這座古鎮正在與數字時代接軌。只要你在電腦上鍵入“中國金鄉”,就能在互聯網上看到蒼南縣金鄉鎮當天發生的各類新聞。鄉鎮網站在網上發布新聞,這在國內還是首家。原信息產業部曾致函該網站對此舉表示肯定,並希望該鎮以此為契機,打造“中國數字第一鎮”。杭州3月27日電 記者羅偉

- 上一頁:官渡古鎮日接待近萬“吃貨”

- 下一頁:巴南投5億元 “復活”豐盛古鎮