我們的文化不鼓勵思考這些事

日期:2016/12/14 9:14:56 編輯:古建築紀錄

“我們的文化不鼓勵你去思考這類問題,所以你只有在臨死前才會去想它。我們所關注的是一些很自私的事情:事業,家庭,賺錢,償還抵押貸款,買新車,修取暖器——陷在永無止境的瑣事裡,就為了活下去。因此,我們不習慣退後一步,審視一下自己的生活問,就這些?這就是我需要的一切?是不是還缺點什麼?”

我們的文化不鼓勵思考哪些問題?我們的生活缺點什麼?我們又忽視了什麼,以至於在臨死前才會想起它?

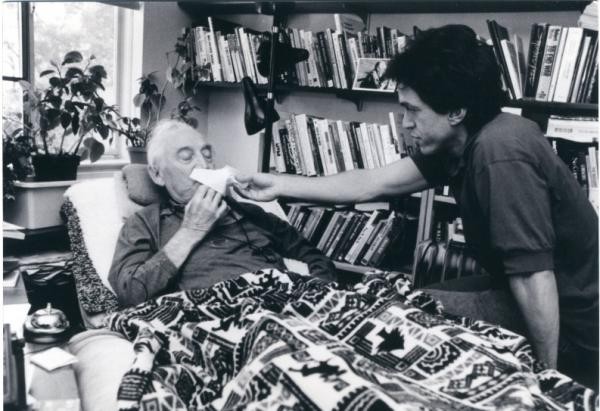

老教授莫裡在他生命的最後時期,回答了我們這一系列的疑問,並且引出了另一個話題:“遺憾”。

“你覺得最遺憾的事情是什麼?”很少有年青人會這樣問自己。這個話題往往成為了人們茶余飯後的閒談,或是老人對自己一生的扪心自問,多數人是不會把它當成一件鄭重其事的事情來看待的。人們所談到的遺憾,大多看起來都是一些很平常的事情,只是因為自己的忽視,隨著日子一天天過去,某一天發現時,才知道一切都太晚了。

我有個大自己幾歲的堂哥,現在他在外地打工,只有過節放假的時候才能看到他。每次見面他總會問我學習怎樣,然後說到自己以前沒有好好上學,所以現在在外面吃了很多的苦頭。我有兩個弟弟似乎也在循著他的路走,我和他們談過好幾次,直到現在,他們仿佛還是沒醒事一樣。

有多少人因為自己年少時貪玩誤了將來而感到遺憾呢?“少壯不努力,老大徒傷悲”,人們都知道這個簡單的道理,一些人卻願意用自己的前半生證明它,而遺憾的度過後半生。

其實,我們所遺憾的並不只是自己過去的碌碌無為,即使擁有了許多別人羨慕的東西,最後我們同樣也可能感到很多的遺憾:職業薪水很高但不是自己喜歡的,關注其他事情而漠視了與他人的感情……

為什麼會這樣?

余秋雨寫道:

“由於文化不鼓勵這種後退一步的發問,因此每個人真實的需要被掩蓋了,“需要”變成了“想要”,而“想要”的內容則來自於左顧右盼後與別人的盲目比賽。明明保證營養就夠,但所謂飲食文化把這種實際需要推到了山珍海味、極端豪華的地步;明明只求舒適安居,但裝潢文化把這種需要異化為官殿般的奢侈追求……大家都像馬拉松比賽一樣跑得氣喘吁吁,勞累和壓力遠遠超過了需要,也超過了享受本身。”

也就是說:文化誤導了我們,叫我們迷失在一大堆細小瑣碎的事情裡,於是我們忘記了自己真實的需要,忽視了許多對於自己人生十分重要的問題,卻在盲目的攀比中消耗著自己的生命。

我們到底需要什麼呢?也許,看了莫裡在回答學生“如果自己有完全健康的一天,會怎麼做”的提問後,我們會有所頓悟的。

“我想想……早晨起床,進行晨練,吃一頓可口的、有甜面包卷和茶的早餐。然後去游泳,請朋友們共進午餐,我一次只請一兩個,於是我們可以談他們的家庭,談他們的問題,談彼此的友情。然後我會去公園散步,看看自然的色彩,看看美麗的小鳥,盡情地享受久違的大自然。晚上,我們一起去飯店享用上好的意大利面食,也可能是鴨子——我喜歡吃鴨子——剩下的時間就用來跳舞。我會跟所有的人跳,直到跳得精疲力竭。然後回家,美美地睡上一個好覺。”

米奇聽了教授的回答顯得有些驚訝,又有點失望:“就這些?”因為這對於任何普通人來說再平常不過了:在公園散步,去飯店吃意大利面或是鴨子,然後盡情的跳舞,最後美美的睡上一覺……

“就這些。”莫裡回應學生的這句簡短的話也許正是我們所有問題的答案所在,就像余秋雨寫的:“在無情地破除一系列自我異化的物態追求之後,自私因無聊而受到嘲弄;真正的自我在剝除虛妄後變得既本真又空靈,自我與他人的關系,與社會的關系放到了人生追尋的中心。”

或者我們每一個人真得拿一天或者更長的時間好好思考一下:那些被我們忘記過的事情,那些我們正在努力追求的事物,我們真的需要它嗎?

- 上一頁:中國著名景區門票為何全球最貴?

- 下一頁:一個加拿大人筆下的青島 見證歷史

熱門文章

熱門圖文