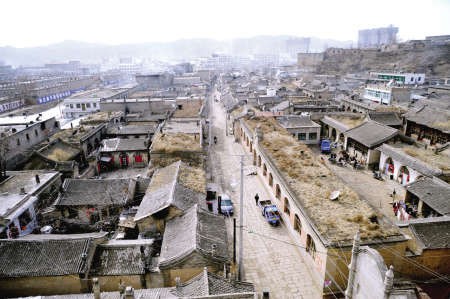

探尋米脂古城 一條老街走出24位進士

日期:2016/12/13 22:27:01 編輯:古建築紀錄

米脂古城東大街 攝影 史飛

3月中旬,一則“米脂古城一條街”入圍第三屆“中國歷史文化名街”專家評審名單的消息,讓榆林乃至陝西歷史文化界為之一振。古鎮評選活動自啟動以來,組委會收到來自全國25個省、自治區、直轄市提交的近400條街道的申報材料。米脂古城一條街等15條街道從中脫穎而出,進入最終十強的角逐。這印證了米脂深厚的文化底蘊以及歷史遺存的完整性。在已經出爐的前兩屆“中國歷史文化名街”的評選中,包括“平遙縣南大街”、“拉薩市八廓街”、“哈爾濱市中央大街”等著名街道,作為歷史文化大省的陝西,目前尚無一條街道當選。

提起陝北米脂,人們總會想到貌傾天下的美女貂蟬,總會想到名揚天下的闖王李自成,也會想到秀甲天下的“米脂婆姨”。然而,在這些名人的背後,具有濃厚歷史文化的米脂古城卻鮮有提及。在歷經數百年的歲月剝蝕和人為損毀之後,這座淹沒在歷史長河中的古城,仍然保存了完好的整體格局。林立的店鋪,規整的四合院,雄渾的殿堂透出的古風古韻,向世人訴說著它的歷史沉浮。

古城古街古窯洞

米脂古城始建於明嘉靖二十五年(1546年),主要以東大街、北大街為主骨架,其它巷道呈不規則網狀分布於大街兩側,形制保存基本完好。其中東大街由十字口至東門長約480米,兩側店鋪林立,是風貌保存最為完整的古街;北大街由十字口至北門長約340米,兩側建築多以住宅為主。全城設有東、南、北3座城門,現僅存北門。

米脂具有近千年置縣史,古城街道上最具特色的就是窯洞,因其營造形態獨特,從而成為了米脂文化的象征,這些窯洞以四合院為主格局,面積達2平方公裡,皆依山就勢而築,庭院布局奇巧,工藝精湛。

米脂古城一條街現住人口3.8萬,幾百年過去了,東大街的棗園巷、儒學巷、安巷子、北城巷等巷道,格局未變名稱未改,風貌依舊。散落其間的高家、杜家、常家、馮家、艾家等眾多明清窯洞式大院,每個院落的影壁、廊檐、抱石鼓、月亮門、垂花門、窗棂花、門樓樣樣精彩,雖歷經世事變遷,保存仍較完好。

市口巷20號儀門亭 攝影 史飛

人才輩出的小城

這次探訪米脂古城,是從東門開始的。行走在古老街區,每挪動一步很可能就會拾到一段動人的歷史故事。建於1496年的東大街文廟大成殿,後為東大街小學占用,從這所小學走出了劉瀾濤、馬文瑞等老一輩革命家。而城內的米脂女校更是培養了高佩蘭等數十位婦女解放運動的傑出代表。在東大街19號的一座老圖書館,還可以看到由林伯渠於1948年親筆題寫的“斌丞圖書館”館名石刻。

70歲的米脂中學退休教師高治元住在東大街新民巷的一座四合院裡。在他看來,這院落是高家後人引以為豪的資本。祖先高慶曾起兵數萬抗元,後歸順明朝受封將軍,這支高姓成為當今人數龐大以米脂縣為核心的陝北高氏族群的主體部分。清代有高增融等4位進士,以及後來的共和國第一批少將高維嵩等,都是來自古城的幾個高家大院。高治元翻著宗譜說,史實全部記載在裡面,過去家族裡有權傾一方的官宦,有經商的富戶,而更多的是教書育人之輩。

沿著高家院落東側巷道的緩坡向上走,四合院一座接一座,其中有光緒年間曾任四川知縣的李蘊華進士故居,與其為鄰的是歷史小說《永昌演義》的作者李健侯故居。李健侯因當年得到毛澤東的賞識,聘請他當了邊區的參議員,但故居被其後人變賣,年久失修,面臨塌落。

據史料記載,在米脂古城的窯洞大院內,明清兩朝共走出了9位官宦,24位文武進士,這些散發著黃土文化的古老民居,足以顯示那時當地社會的富足,也是米脂人民對中華“民居文化”的重大貢獻。

百年民居今安在?

位於米脂古城北大街的51號高家大院主人高宏恩說,據祖輩相傳,他家的四合院是由修建李自成行宮的工匠親手營造,距今有300多年歷史。正面5孔磚石窯外搭木質廊檐,甚是壯觀,可惜年久失修,2008年已被拆除,拆除前拍攝了照片以保存資料。

高宏恩認為,這些窯洞古建築群一旦被認定為文物,那麼政府就應該承擔一部分維修費用,如果僅靠住戶自己來修復實在力不能及。類似上述現狀,在米脂古城裡均屬普遍現象,因住戶沒有能力按照修舊如舊的標准來修復古建,為安全起見要麼搬離任其塌毀,要麼隨意加固新建,對原有的遺存造成了人為破壞。有的居民將古窯洞拆除後,在原址建起了現代房屋,這極大地毀滅了原有的院落風格和聚居環境。

隨行的文化部門干部高海銀說,有的四合院民居曾有高大的門樓,或年久失修自然倒塌,或遭受戰爭炮火而消失。一些屋角的精美脊獸在後來的文革“破四舊”中也遭劫難,現在保存完好的已經不多。

待人文精神復蘇

據了解,米脂窯洞古城一條街(東大街、北大街)內的柔遠門、大成殿、杜斌丞故居、常平倉(縣衙)先後被列為縣級重點文物保護單位。2008年,米脂古城一條街被省政府公布為第五批陝西省重點文物保護單位。西安美院院長楊曉陽認為,米脂窯洞古城是中國建築環境文化藝術中不能少的一個環節,並且希望把窯洞古城做成國家項目。

目前,按照大文化大旅游大經濟的理念,米脂縣提出了一套保護管理對策,通過加強對窯洞古城一條街旅游資源的挖掘、開發、利用,著力打造旅游目的地,並計劃編制“米脂古城一條街專項保護規劃”,對古城進行整體保護。其次,將窯洞古城整體申報為全國重點文物保護單位。當地政府還計劃將古城一條街包裝成一個大項目,進行引資融資,采取由點到線再到面的遞進修復保護措施,並將古街投入保護與管理納入全縣社會經濟發展規劃和城市建設規劃之中。不論哪一種保護與管理思路,只要能在保護中開發,在開發中利用,米脂古城一條街定會在酣睡中蘇醒,也會為米脂帶來人文精神的復蘇。

人物探訪:瀕臨失傳的老字號

米脂古城自元、明、清至近現代一直是當地政治、經濟、文化的中心,從現存的古建築可以證明這裡不僅學風濃厚,也是繁華的商業之地。而留下城市記憶的東西往往離不開“老字號”,它是那個年代經濟社會最直接的見證。

米脂羅記秤行“世盛堂”是一家百年老店,羅永斌告訴記者,創辦人羅成義是他的曾祖父,祖籍河北省萬全縣(原直隸省宣化府萬全縣),其自幼喪父殁母,被姑母撫育成人後送往天津學藝。藝學成後在師傅幫助下置辦了一套釘秤的箱櫃,後輾轉落戶銀州(米脂古稱)。羅成義在米脂古城東大街創辦了“平心所”秤行,即現在的東大街4號“世盛堂”秤行,還娶了米脂婆姨。180多年過去了,這門民間手工藝一直在這條古街上沒挪過地方。

現在的秤行,是88歲的羅永斌在堅守。“這手藝養活了我們好幾代人,現在卻不吃香了,市面上到處都是電子秤、磅秤之類的高科技商品,我這是純手工活,一年也賣不了多少桿,最關鍵的是到我孫子手上就看不上這個行當了,手藝也就失傳了!”老羅遺憾地說。盡管生意不怎麼樣,他每天還是堅持到店裡走走,摸摸那套傳承了180多年的釘秤箱櫃和鑽桿,追憶古街上那些逝去的歷史。西安2月23日電

- 上一頁:朱家角以“色彩”為主題規劃古鎮

- 下一頁:中國古鎮保護創新發展論壇在無錫舉行