北京將恢復6處建國後被拆毀古城地標

日期:2016/12/13 22:26:33 編輯:古建築紀錄

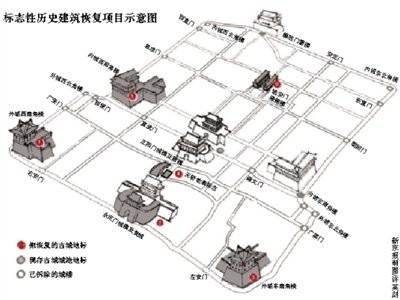

工程示意圖

復建後的永定門。本報記者 李飛 攝

本報訊 左安門角樓、右安門角樓等這些建國後被拆毀的城樓舊址,將按照原來的建築形制,建起新的標志性建築,讓人們能在地理上對於北京原有的“凸”字形城廓,形成一定的直觀感知。作為建國以來北京最大規模的“名城標志性歷史建築恢復工程,北京市准備在6個地點,實施歷史文化名城標志性景觀的恢復。

城樓、角樓建國後拆除殆盡

這6處標志性景觀分別為:北京外城西南角樓、永定門箭樓及甕城、北京外城東南角樓、天橋地表標志、內城西南角樓、地安門雁翅樓。

城牆和城樓是北京城最顯眼的標志,但在建國之後,它們中的大部分,因交通等方面的需要,均遭到了毀滅性的拆除,造成歷史遺憾。

時至今日,位於建國門南大街和崇文門東大街相交處內側的東南角樓,是唯一保存下來的北京城的角樓。它處在北京站東南殘留的一段城牆末端,現存角樓建成於明正統四年(1439),此後歷代均有修繕。

6大標志性歷史建築將重現

經元、明、清數百年建設發展而形成的北京古都,最突出的歷史文化價值和城市建築藝術魅力,主要體現在城市的獨特規劃、整體格局、傳統空間和保存至今的重要歷史建築群上。

按照《北京歷史文化名城保護規劃》要求,必須從整體上考慮北京舊城的保護,具體體現在歷史河湖水系、傳統中軸線、皇城、舊城“凸”字形城廓、道路及街巷胡同、建築高度、城市景觀線、街道對景、建築色彩、古樹名木十個層面的內容。

北京市文物局介紹,北京市政府及東、西城政府將組織實施歷史文化名城標志性景觀的恢復,保持明、清北京城“凸”字形城廓平面,保護好以現狀護城河為標志的外城輪廓及城牆走向,進一步保護和恢復北京古都的整體形象和傳統城市結構。

並非所有標志性建築都能恢復

北京擬定建設的古城地標共有6處,從周邊環境的建設難度考慮,預計最早建成的將是位於左安門的外城東南角樓。6個地標建築,分別位於右安門、永定門、左安門、天橋、西便門和地安門。建設難度也各有不同。由於建設將選址在舊址,而舊址周邊在幾十年的城市發展中已經發生巨大變化,因此建設並不容易。有的舊址周邊目前已經建成了鐵路,距離舊址僅有幾十米之遙。也有的地方雖然現在是綠地,但也要與有關部門進行協調。相比較而言,目前位於左安門附近的外城東南角樓的恢復難度相對較低,預計可以最早開工。

市文物局表示,再現城市輪廓,也要在交通和市政的允許下進行,因此並不是所有的標志性建築都能恢復。另外,類似天橋地表的標志,未來計劃是把仍存的天橋的橋基進行展示,具體的展示方式也在研討中。

■ 專家

“恢復的是標志,不是文物”

文物專家謝辰生表示已毀壞文物無法恢復

對於此次北京市的“名城標志性歷史建築恢復工程”,著名文物專家謝辰生表示,按照文物法的要求,不可移動文物已經全部毀壞的,應當實施遺址保護,不得在原址重建。但目前如果將其作為一個新建的標志也可以,但必須明確其不是文物。

謝辰生先生說,標志性恢復,首先就不是文物,原來的文物已經不存在了,這是肯定的。

但現在作為一個新建的標志,用原來的形制,從標志上是可以的;但不能因此說原來的東西已經恢復了,“恢復不了,全不對了。”謝辰生說。

“名城標志性歷史建築恢復工程”不應是恢復古建築,只能說是恢復了一個標志,讓原來不知道的人可以看到一個輪廓,這樣做還算可以。

■ 背景

“凸”形城廓意在御敵

北京的外城始建於明嘉靖三十二年(公元1553年)。在內城城牆外加建一圈外城,意在增強城池安全,抵御外敵入侵。

由於資金不充足,1564年,北京外城建成,總長只有14公裡,開有7座城門,包括永定門、左安門、右安門、廣安門、廣渠門、東便門和西便門。

外城只修建了內城南面部分,此後未再擴延,此後的北京城平面輪廓就形成了“凸”字形。現在二環路和南二環路,就是沿“凸”字形輪廓線修建。

【永定門】

公元1564年,為保京城安全,北京外城建成,正門命名為“永定門”,寄寓“永遠安定”。

作為正門,永定門是北京外城7座城門中最大的一座,也是從南部出入京城的通衢要道。永定門的規模已遠遠大於其他6個外城城門,以雄偉姿態矗立在北京城中軸線的最南端,直至1957年被拆除。永定門復建於2005年國慶節前竣工。

【左安門角樓】

緊鄰外城7座城門之一的左安門,在明清時期,外城東南角樓,又稱左安門角樓。

上世紀五十年代,在北京外城整體拆除過程中,左安門角樓也於1955年不復存在。去年9月,東城區官方網站就復建北京外城東南角樓,進行項目公示和征求意見,外城東南角樓有望2013年原貌重現。

【右安門角樓】

建於明嘉靖三十二年(公元1553年),單檐歇山頂一層的城樓,灰筒瓦頂;面闊三間,進深一間,樓連城台通高16.6米;南側、東西側分別面辟兩層箭窗。1958年完全拆除。

【內城西南角樓】

內城西南角樓即原西便門的城樓、箭樓、甕城,建於1439年。其結構與東便門城樓相仿,但高度略低。

建國後,西便門城門、甕城和箭樓被選定為拆除的第一座城門,1952年即被拆除。

1988年,市政府整修了緊靠城樓東側殘存的195米內城牆,並在外城相接原址復建了“八瞪眼”箭樓,保留了7處斷面遺跡。

【地安門雁翅樓】

中軸路上的知名景觀,始建於1420年,位於地安門門樓左右兩側。為東西相對稱的兩棟二層磚混建築,面寬各十三間,黃琉璃瓦覆頂,建築造型別致,遠觀好似大雁張開的一對翅膀,故此得名。

民國初期為便利交通,地安門東西兩側城牆被拆除。1954年起,為了疏導北部城區的交通,將地安門及雁翅樓一並拆除。目前修復工程尚未開工。

【天橋地表標志】

古時,天橋是一片水窪和沼澤,後形成河流。1420年修建天壇後,在現珠市口以南、永定門以北,建起了一座壯觀的單孔高拱橋。後得名天橋。

1929年,因修有軌電車橋身被修平,1934年,橋欄桿拆除。自此,天橋僅成地名。

本版采寫/本報記者 王佳琳 魏銘言 王殊