山西金燈寺石窟

日期:2016/12/14 17:32:34 編輯:古建築紀錄

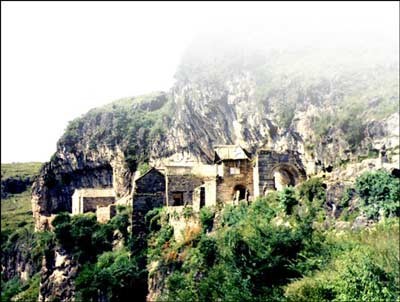

金燈寺全貌,看起來比較近一點的照片

金燈寺外的塔林,看起來年代比較近,和我看到的差不多(來源網絡圖片)

上周去了趟山西省長治地區平順縣,太行山裡面,去的是傳說中的晉東南,記得《華夏地理》(NationalGeographic中國大陸版)有期特刊,《國寶山西》,開篇就是晉東南古建和石窟,但是特刊中的撰稿人,都沒有去到太行山腹地,非常偏遠的金燈寺。

金燈寺有石窟,不是魏晉南北朝時期的石窟,也不是隋唐時期的石窟,而是明代石窟,明代石窟遠不如魏晉南北朝或隋唐時期的石窟那麼有名,但明代石窟是中國古代石窟藝術的收官作品了。

因為去之前沒有網絡,因此沒有對目的地了解得太清楚,拍的很多pp也只是自己的興趣之作,因此還是先從網上搜了點圖片放上來,後面再上俺拍的pp,好多都是好細節的東東:)

那天起得還算早,吃完早飯,就上路了,本准備走另一條古建築的線,因為選擇古建築線的人都離開了,所以很偶然換了金燈寺,去金燈寺的人不多,一輛小客車,十來個人,我們就直奔太行深處。

一路上各種懸崖峭壁,實在是讓人感歎山的力量,阻隔了多少人走出大山的夢啊,不過還好平順人民走出大山的願望非常強烈,自己修建了很多盤山公路,最後政府出錢把這些盤山公路給鋪平整、鋪好。

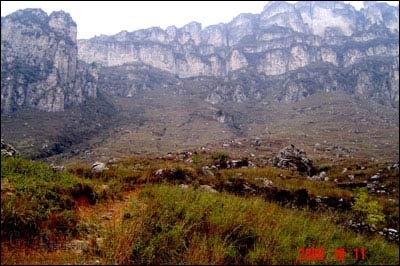

車行大概1個多小時的山路,盤上了一座山的頂端,車停了,我們需要下車步行了,但只見遠處一片大山,金燈寺在哪裡?

順著大路下山,遠處山崖上有一座閣,我心裡咯噔了一下,這難道是傳說中的金燈寺?不像是有石窟的感覺。

路邊出現了一小段台階,同行的人告訴我要從這裡下去,樓梯很陡,拾級而下,走了不多遠,看到遠處有一片山勢較為平緩處,有一片塔林,直覺告訴我目的地快到了,雖然我什麼都沒看到。

下到山勢平緩處,首先出現在眼前的是一個平台,平台依山而建,一邊是絕壁,一邊是懸崖,旁邊是那片塔林,可是山門,又在哪裡?

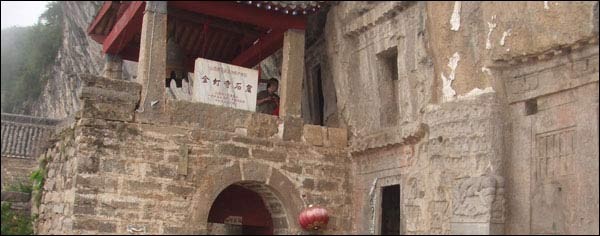

走到平台上,轉過山崖,向深處走去,赫然出現了山門,紅色山門,上書“盤古”二字,不雄偉、也不奇特,散發著陣陣古拙,在等待我們的到來。

遠處上來幾個拜佛的人,跟著他們一起進了寺門,同行的人說,這幾個人,是從河南來的。

金燈寺依山崖而建,部分懸空,寺的上方有一部分為山崖所遮擋,下方就是懸崖,在寺的下方,據說就是河南安陽界,而寺院所在地為山西長治界。

進寺之後,在山崖一方就有大大下小的石窟了。

金燈寺,在山西平順縣城東北65公裡與河南林縣交界的林慮山巅。四外群山起伏,山坡樹稀草薄。全年有三個季節在雲霧之中,金燈寺始建於北齊,初名寶巖寺,後因螢光夜飛入寺,改稱今名。北依陡崖,南臨深谷,平面東西構成長條五進院落,建築有關帝廟,鐘鼓樓,聚仙樓等,最後有大佛殿三間。山腰北崖鑿有大小十四個洞窟,其中最大的稱水陸殿。又名水羅殿,面積約125平方米,上置平頂,下面池沼晶瑩,泉水從西北石隙中湧出,清澈見底。沼上鑿有田字石堤橋,游人可沿橋觀賞。摩崖上雕有規格大小相等的千佛。窟的外檐就山崖鑿作,建成殿堂,中心辟門,方形檐柱上橫施“額枋”,布局錯落有致,雕刻十分優美。寺內有明代石碑多通,說明石窟是明嘉靖,隆慶萬歷年間先後開鑿。明間扇面牆前後均有高出水面約50厘米的長方形佛台,正面並坐三佛像,背面倒坐三大士像。後面佛台上亦並坐三佛。前槽為八角形金柱,寶裝蓮瓣柱礎。窟頂有精美的佛龛和主形藻井,藻井四周雕造佛像。四壁浮雕水陸畫,上部周圍亦雕佛、菩薩、羅漢等像,儀態靈活多樣。第五進院中第十二窟規模較小,浮雕文殊菩薩故事。其余洞窟鑿彌勒、伽藍、千佛、觀音、羅漢、太山神等,神態各異,別具風格。由金燈寺林北行數百米便是石塔林,那大大小小的捨利塔有46座。其中最大的是千佛塔。千佛塔為首石雕造塔基呈正六邊形高8.8米,中心有石室,內2.25米,鑲有石門。門櫃均側刻有字,隱約可辨“坐蓮從西至,拽虎自東來”的字樣。塔身雕刻著神態各異的佛像一千尊,相傳這千佛塔是金燈寺創始人芋禅師的安葬處。

山霧下的金燈寺全貌

剛進山門,就被門邊的一大片黑色痕跡給震撼了,香火很旺盛,我們去的時候,有好幾撥從河南那邊上山的拜佛人

山門裡的鐘樓,我爬上去撞了幾下鐘,鐘聲非常清透、堅定,聽起來很有超度的感覺

摩崖石刻,這個局部不是特別清晰,有好多好多的小佛像,被風化得也比較厲害

石刻的局部,這個是拍的比較大的一個,能很清晰的辨認出人物的線條,人物表情比較寫實,雕琢得比較精美,但可以看出來風化是相當的厲害,不知道當初上面有沒有顏色。

這個是在金燈寺對面的一個亭,據說那個山頭是落燈山

貌似從河南上山需要征服這片山(來源網絡圖片)

佛教在中國興盛了幾千年,香火未斷,善男信女們在中國大地上制造了大大小小的石窟,都是以佛之名,感謝這些無名的工匠們,為我們創造了這麼多藝術瑰寶,也感謝佛祖,以佛之名讓後人得到了這麼多藝術瑰寶。