平壩天台山伍龍寺:隱藏在深山中的明珠

日期:2016/12/14 17:22:58 編輯:古建築紀錄

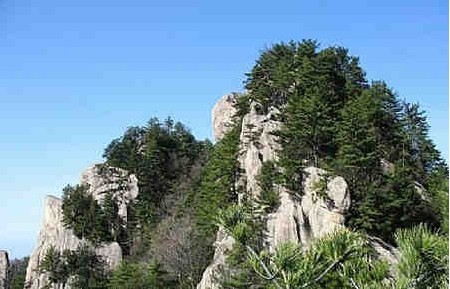

天台山建築布局謹嚴,設計巧妙,上下層疊,錯落有致。在不大的山巅上,建有各種樓台亭閣,廳堂殿宇四五十間。主要建築有兩道廟門,兩進天井、朝門、正殿、兩庑配殿、三層重檐大殿、鐘樓、藏經閣;還有山門、大小中、天街、吟風亭、休息廳、牌坊等。建築依山帖壁,結構曲折。有的建築伸出巖沿,蕩於輕風間,有如鹫嶺的高骞,蜃樓的飛架。

山中歷代摩崖甚多,在專供游人題詠的天街石壁上有王奉浩書刻“天台”兩個大字。大殿左側有“名山覆武”摩崖,風雨剝蝕嚴重。寺院大門有一對聯“雲從天出天然奇峰天生就;月照台前台中勝景台上觀。”“天台”二字三次巧嵌聯中。門額上有“八仙過海”石雕,刀法娴熟,技藝精巧,人物栩栩如生。正殿前廊柱下,有一對石獅柱礎,獅首仰天長嘯,形象生動。

山巅一寺稱伍龍寺,建於明萬歷18年,歷經崇祯、清代及民國多次增修擴建至臻於完善,是一組奇巧壯觀的古建築群。其建築因形就勢,設計獨具匠心,規模宏偉,造型奇特,被古建築專家們稱之為“古寺廟建築奇跡”,是中國建築史上一支奇葩。伍龍寺為佛道合一的古寺,寺內存有吳山桂南行時留下的佩劍、朝笏、朝服等遺物,天台山是集古建築、藝術、歷史文化、原始生態於一體的旅游勝地。是全國重點文物保護單位。

伍龍寺由山門、大佛殿、兩廂、倒座、玉皇閣、經堂、祖師殿等組成。寺前設四道山門。第一道為石砌衡門,建於清乾隆三十二年(1767年),門額镌“黔南第一山”。第二道為石砌牌樓門,建於清光緒年間(1875-1908年),劵洞門上的豎匾刻“天台山”三字,其下刻橫批“天中之天”,落款“大清光緒拾”,字跡尚可辨認。第三道亦為劵洞門,門洞深,與山石連為一體,建於民國25年(1936年),門楣上有“八仙”浮雕,其下刻楷書“印中禅院”四字。門旁的石刻對聯上聯為:“雲從天出天然石峰天生就。”下聯:“月照台前台中勝景台上觀。”石壁上並嵌有記事碑及詩碑各一方。第四道是伍龍寺的正門,劵洞門上刻“清淨禅院”四字,建於民國9年(1920年)。

伍龍寺的殿堂、房捨,都因地形地勢,靈活布置,但大佛殿、兩廂及倒座等四幢建築,仍按中軸線對稱排列,形成委以的一組四合院。大佛殿面闊三間10.29米、進深8.42米,單檐懸山頂,前帶廊,上覆青筒瓦。明間前檐柱立於獅形柱基礎上。前廊頂部裝鶴頸軒,軒梁下的柁墩兩面均為“二十四孝”故事浮雕。

玉皇閣在大佛殿後,原為單檐懸山頂殿堂,建於明崇祯十年(1637年),後改為二層三檐歇山頂閣樓。面闊三間8.1米、進深5.78米。閣前為一小天井,並有一石板鑲砌的放生池。玉皇閣右側為經堂,建於清乾隆年間(1736~1795年),面闊五間12.9米、進深8.63米,上蓋薄石板。其後為建於懸崖上的倉房,單檐硬山頂,二層,底層低於地面,二層於地面平,前帶廊,面闊三間8.45米、進深4.14米,屋面蓋薄石板,建於道光六年(1826年)。玉皇閣左側台地上為祖師殿,建造年代與玉皇閣同,亦為明崇祯間遺存。後為了與玉皇閣二樓相連,左右各增加一間,通面闊增至12.44米,由於受地形限制,後檐柱不在一條線上,構架也不太規整。祖師殿前為一平台,是全寺最高點,其前沿有一影壁,左側設望柱欄板,並築有石板路與大殿前廊相通。

伍龍寺周圍都有厚石板橫切的高牆,這些牆既是院牆,也是殿堂、房捨的圍護牆,在外觀上,山崖與圍牆渾然一體,形如城堡,為該寺建築的一大特點。

據傳天台山祖師吳鳳和尚系吳三桂之叔父。明末清初,吳三桂去雲南途中路過平壩,曾在天台山小住。當時,吳三桂將佩身寶劍和官服各一件,贈給寺僧以作紀念。今寶劍、官服尚存。山上石雕楹聯多對、歷代游人絡繹不絕,被稱為“黔南第一山”。天台山已被列為國家級重點文物保護單位,同時,山上的地戲博物館也向游人開放。

推薦閱讀:

七旬老翁珍藏價值百萬元鐵包金佛頭失竊

藝術品收藏與投資

歷史文化街區保護的幾點問題和幾點建議

北宋天聖七年打造的古石槽現身泉州北峰

- 上一頁:綿陽七曲山

- 下一頁:霸陵橋 關公辭曹操美名揚