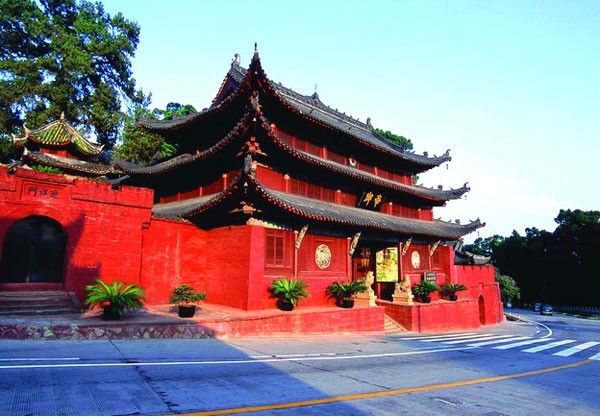

綿陽七曲山

日期:2016/12/14 17:22:57 編輯:古建築紀錄

位於綿陽市梓潼縣城北郊的七曲山,是川西北地區著名的風景名勝區。在一千多年的造神運動中,梓潼人張亞子由人到神被歷代皇朝追封至“輔元開化文昌司祿宏仁帝君”,素有“北有孔子、南有文昌”之說。從唐朝武則天以來,中國知識分子在科考晉階的前夜,一定會想到去文昌宮拜祭文昌帝君。

七曲山大廟舊稱“文昌宮”,是“文昌帝君”張亞子的專廟。自元代開始,歷經明清兩代不斷擴建,才成為現在的規模,整個殿宇樓閣共二十三處。其結構謹嚴,布局有序,廊腰缦回、曲折。

時雨亭

民國二十年,也就是1931年,梓潼全境連續大旱無雨,當時縣長黃汝霖,率全城官紳把文昌帝君接到縣城,建壇求雨。他們為什麼要向主文運的文昌帝君求雨呢?因為梓潼人以為文昌帝君張亞子,最早供在善板祠的雷神廟裡,先祖傳說張亞子又是蛇神,蛇神就是小龍,不管是雷神,還是蛇神,他們都管降雨。梓潼又是文昌故裡,他不會眼睜睜地看著鄉親父老受煎熬吧。說也奇怪,求雨求到第五天,果然降了大雨,於是人們就修了這座“時雨亭”來紀念文昌帝君。把頭仰望,這時雨亭就象一張碩大的荷葉,當陽光從古柏的空隙中,灑落在那綠色的琉璃瓦上時,墨綠色的荷葉上面就會滾動著晶瑩閃亮的露珠。

文昌宮正殿

文昌宮正殿,最早叫真慶宮。它建於明代,清雍正四年(1726年)冬天,被野火燒毀,雍正十年(1732)重建,正殿位於七曲山古建築群的中心,又是供奉文昌帝君張亞子的主殿。正殿前面就是拜廳和高敲台,古人在這裡舉行規模盛大的春秋文昌祭祀和談演《文昌大洞仙經》的活動,是做文昌會的重要場所。

文昌祭祀始於宋元,到明清已成為重要的官祭活動。二月初三是文昌的聖誕,全國各地都要按朝廷的祭典,在各地舉行祭祀文昌的活動,又叫做文昌會。祭祀規格與孔子相同,在文昌祖庭,知縣擔任主祭官,縣衙官吏、鄉裡學子、紳士、百姓都要到這裡來參祭。還有來自川北的善男信女,規模空前,十分熱鬧。清代乾隆時,又開始舉行秋祭,秋季的廟會又叫瘟祖會。

白特殿

白特殿及風洞樓依崖而建,重樓疊閣,因殿內後壁有石洞(俗名風洞)而得名。白特殿在風洞樓之下,因石洞前有文昌帝君的坐騎自特而命名。該殿始建於明代洪武八年(1375),殿堂外形為重檐卷棚頂,前檐制作望柱,後檐以山作壁,具有獨特的南方園林風格。相傳文昌年輕時乘白特(又稱”四不像”)由風洞去長安求學,與姚苌為友。《歷代神仙鑒》追封白特為鳴邪真神,風洞上方有石刻文昌傳說圖四幅。

桂香殿

桂香殿為明代初年蜀王府建,建築面積31246平方米。毆前有4株極為珍貴的丹桂,相傳植於南宗淳祜年間秋月紅蕊綻放,馨香濃郁,有九裡香之美名。文昌桂香殿與。蟾官折桂”齊名,成為科舉仕子祈求獲祿折桂之所。殿內文昌及侍從天聾地啞等實·己、鑄鐵像趨手寫實,形象生動,有頗高的文物藝術價值。殿內左壁有清代文昌壁畫和《陰骘文》石刻,陰骘文被作為世界文化遺產收人《世界聖典壘集》,還譯為日、法、朝鮮文,在國內外流傳。

古柏林

七曲山以古柏聞名,占地400余畝的中國最大的純古柏林擁有古柏2萬余株。主峰層林冠蓋,四季常綠,疏條交映,幽雅靜谧。山中一株“晉柏”虬枝粗干,宛若蒼龍騰空,有“樹王”之稱,為古“翠雲廊”之奇觀。最老的“壽星”皇柏有2100歲,最年輕的“壽星”潘家柏也已200歲高齡。如今,新植柏林成片與古柏林區相連,形成了一條10多公裡的“綠色長廊”。

七曲山風景區又是休閒健身的好去處。據林業科學家測定,一公傾柏樹一晝夜分泌的揮發性殺菌素是松樹的6倍,能產生大量的負氧離子,人在呼吸淨化過的空氣後,能增強免疫力,延緩衰老。

七曲山文昌大廟堪稱東方神秘主義的一個范本。在桂香殿前,有幾株無限高雅的明代丹桂靜靜流淌著青碧之彩,繁盛的翠葉漏下些魚鱗狀的光柱,這些光柱挽在一起謙恭地牽著長滿青苔的渾厚樹干,觸摸那樹干,一種深切的古意便大塊漫出來。

梓潼三絕

梓潼三絕是指梓潼酥餅、梓潼片粉、梓潼鑲碗三種小食,因獨為梓潼所創,且質量上乘,所以品牌優秀,譽滿神州。

梓潼片粉

號稱梓潼鄉土風味小吃三絕之一。有人說梓潼片粉象梓潼的民風一樣,淳為味樸實,剛柔相濟,這些話似乎有一定道理。片粉,食之有麻、辣、沖之味。秉性尚熱,嚼之,柔韌涼爽,給人以寒。一道小食,寒熱均俱,陰陽相宜,無怪人稱其絕。

梓潼酥餅

因其薄而脆,民間又稱"薄脆子"。入口而化,酥香可口,是人們食用之美食,請客送禮之佳品。梓潼酥餅制作歷史十分悠久,相傳早在漢代就有酥餅了,司馬相如與卓文君寄居梓潼時,就常以酥餅伴酒吟詩,因此有"金樽美酒香酥餅,相如彈琴醉文君"的古詩句。唐明皇幸蜀時也曾品嘗過酥餅,後來被列為"貢品"。梓潼酥餅早已行銷全國各地。梓潼人也引以為榮。常把酥餅作為招待和饋贈親友的首選佳品。梓潼酥餅,因其薄而脆,民間又稱"薄脆子"。入口而化,酥香可口,是人們食用之美食,請客送禮之佳品。

梓潼鑲碗

是地方上的一道特色大菜。要是接待貴客,必有鑲碗。鑲碗用料有雞蛋、豆粉、豆腐、肉餡;底料有木耳、黃花、豆皮、酥肉、時令蔬菜等。制作時蛋清、蛋黃分別上籠分蒸,呈黃白二色,造型美觀,滋潤可口,深受食客喜歡。鑲碗又是“十大碗”中的第一道蓋面菜。鑲碗最早是宮廷御膳,明世宗時,總督營戍政的仇鸾,失勢後舉家遷居梓潼,並將此菜的制作方法一並帶回家鄉。此後,便在民間的“田席”上增加了這道必不可少的鑲碗大菜,就這樣一直傳到現在,成為梓潼的一道名菜,令人百吃不厭,享譽久遠。

推薦閱讀:

200萬雍正官窯青花碗竟是赝品

四百年榆林鎮北台 覽塞上風情

蘇州蠡墅長橋為古橋群“體檢”

莆田雕刻橄榄核上“清明上河圖”

- 上一頁:山東省臨朐老龍灣玉泉寺

- 下一頁:平壩天台山伍龍寺:隱藏在深山中的明珠