山東省臨朐老龍灣玉泉寺

日期:2016/12/14 17:22:56 編輯:古建築紀錄

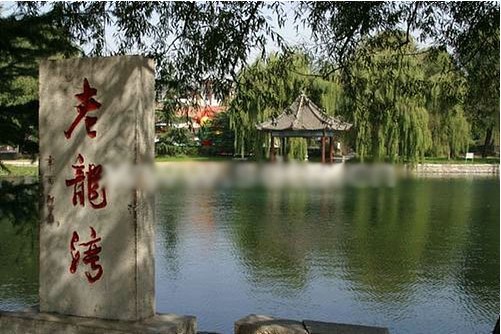

老龍灣,原名薰冶水,為山東省級風景名勝區,有“北國江南”之稱。位於臨朐縣城南12.5公裡處的冶源村前,海浮山北麓。系地下泉水湧出地表匯集而成,水面面積約2.7萬平方米,水深盈丈。湧泉多不勝數,主要有薰冶泉、萬寶泉、善息泉、八角灣等,此皆源出於山石中。

灣內看去到處泉水噴湧,猶如熠熠生光的串串珍珠出自水底滾浮而上。泉水清澈見底,四季恆溫18℃,盛夏酷暑,清涼甘冽;數九隆冬,灣中雲霧蒸騰,煙霞缭繞。晨暮,霞光流瀉,與水面霧霭交融,極為壯觀。《臨朐八大景詩》中“冶源煙霭三冬暖”之詩句的意境即出於此。北魏地理學家郦道元將薰冶水載入《水經注》曰:“薰冶水已成名跡”,“泉側有一祠,名冶官祠,是古冶官所在地”。

老龍灣內泉計萬許,出名的有鑄劍池、善息泉、濯馬潭、萬寶泉等。鑄劍池又名薰冶泉,在老龍灣西端,泉水湧流,是主要源泉之一,在《齊乘》中已有記載。因歐冶子用混沌寶斧鑿出源泉,便有了“冶源”的地名;因歐冶子在鑄劍淬火時一次次使水中冒起熱氣,此泉便名“薰冶泉”。連老龍灣原名也叫“薰冶湖”。後因當地流傳內有泉眼直通東海,神龍三千居其中,便修了龍王廟,始新得名“老龍灣”,隨之“鑄劍池”、“試劍石”也因歐冶子的鑄劍、試劍而得名。

薰冶泉又名鑄劍池,為老龍灣的最大源泉。一泓清池旁的盤石上镌有“鑄劍池”三個大字,崖壁上還镌有題詩:“天丁呵護陰陽劍,神斧鑿開混沌池”,用筆奇致,字體剛勁飛動。這是雪蓑應馮惟敏之約而題書的。

善息泉在老龍灣南白龍行宮故址東40米處。泉水由海浮山腳臥牛石下噴湧而出,猶如珍珠萬串,熠熠生光。盛夏臨泉小憩,暑氣頓消;煮水烹茗,清香純正。郦道元曾在臥牛石上坐歇,故名。

濯馬潭在江南亭前三角灣,泉旺水清,傳說戰國末期,齊宣王的妻子鐘離春曾在此洗馬,故名濯馬潭。馮惟敏《冶源十大景》中之“捉馬潭”,指江南亭後水深處。

萬寶泉老龍灣北,為長方形水池,池水清澈,是灣北居民的主要飲水泉。水池東邊松節亭內有一石碑,書“萬寶泉”三字,系清同治年間秀才馮錫田手筆。

雪化橋鑄劍池東原有一青石拱橋,是游人進入老龍灣的通道,造型優美,橋身觸及水面,縱然是三九隆冬,水溫亦能暖透橋面,每逢冬天降雪,雪花落到橋面就被溶化,故名雪化橋。

雲橋濯馬潭出口處橫一拱形石橋,名雲橋。濯馬潭水尚未匯過雲橋,即與外水相遇,水面上橫有兩水分界線,靜如震裂玻璃紋之分明,動似風送游絲虛無中。若擊破水面,又瞬息復原,是為奇觀。

白龍行宮雪化橋南龍王廟舊址處,就是三面環水的“白龍行宮”。對面立有清人陳榮的畫竹刻石。石碑用青磚鑲嵌,內徑高1.58米,寬1.56米,镌竹數竿,枝葉勁峭而工整,灑落多姿而布局有方。用筆遒勁,形神盎然,頗得竹質高潔之神韻。

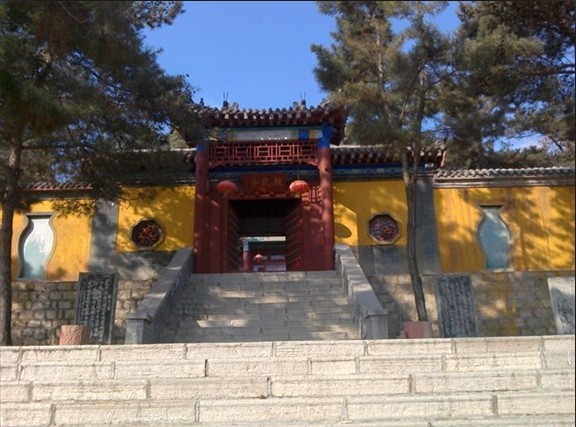

海浮山在老龍灣南側,海拔215.9米。傳說遠古時代這裡一片汪洋,唯此山翹首於海面,遂稱海浮山。山頂浮山廟聲名遠播。這座古剎,始建於北魏和平三年(462年),由南齊高僧僧遠選址修建,並定名鐘靈寺,後更名玉泉寺、浮山廟。此廟經歷代擴建,至清代已規模宏大,占地1.4公頃,有殿祠樓閣十幾座,齋房僧捨70余間。清末民初以後,因多戰亂,香火逐漸冷落。數百株千年古木被砍,寺廟被焚。新中國建立後,政府修復古建築,並有諸多名家題寫匾額。重修後的浮山廟,分前、中、後三進院,主體建築有碧霞祠、玉皇閣、王母殿、東西兩庑、鐘樓、鼓樓、魁星樓等。

2009年3月15號,老龍灣風景區玉泉寺開工奠基儀式舉行。

為適應老龍灣大旅游發展需要,在社會各界支持下,老龍灣風景區玉泉寺恢復重建籌建工作順利完成,該寺建成後,將成為老龍灣風景區又一個獨特的人文景觀。

臨朐縣副縣長趙同祥、縣政協副主席、縣委統戰部部長郎會祥出席奠基儀式。現在圓吉法師住錫玉泉寺,將在古老的玉泉寺弘揚正法,佛教正法將在此地法鼓長鳴,法水長流。

推薦閱讀:

山東臨清市大寧寺修繕完畢

紹興宋六陵有望建成遺址公園

紹興皋埠老台門是否宋代建築有待考證

齊齊哈爾八百年哈拉古城被無情禍害