杭州塘棲古鎮

日期:2016/12/14 17:54:00 編輯:古建園林

水北街上,幾十年如一日做木桶的沈木匠已經80多歲

一位老人拄著拐杖走過廣濟橋

塘棲鎮,位於杭州市區以北20公裡,蘇、滬、嘉、湖的水路要津,京杭大運河穿鎮而過,鎮域內河道縱橫、水網密布,自古以來就是杭州的水上門戶。塘棲本來只是個小漁村,直到元末張士誠拓寬了官塘運河以後,人們沿塘而棲,小鎮才初現雛形。明代弘治年間,廣濟橋的構築使鎮區兩岸連成一片,逐漸形成具有一定規模的集鎮。光緒《塘棲志》記載:“迨元以後,河開矣,橋築矣,市聚矣。”又說:“塘棲官道所由,風帆梭織,其自杭而往者,至此少休;自嘉秀而來者,亦至此而泊宿,水陸輻辏,商家鱗集,臨河兩岸,市肆萃焉。”塘棲古鎮曾為明、清江南十大古鎮之首,但如今只保留了水北街一段,和周莊、烏鎮等江南古鎮相比,已頗顯冷清。

運河貨船不再經過廣濟橋

“我們塘棲碼頭,烏鎮、周莊什麼的是比不上的。”鎮上的居民曾青冠坐在廣濟橋邊,說起自己生活的地方,有一種天然的驕傲,“當年烏鎮弄古鎮的時候,還是從我們這裡運走的石板呢。”如今,旅游愛好者知道了周莊、西塘、同裡等等,但知道塘棲的並不多。

本來,塘棲只是一個默默的小漁村,漁民們在此曬網散居。但這一帶到底是富庶的江南,周邊有臨平鎮的絲、麻,笕橋鎮的藥材,瓶窯的陶磁、竹木……臨平所在的上塘河水位不穩定,瓶窯、安溪所在的苕溪水量取決於上游山洪,笕橋鎮等地所在的河道都不適合大規模水上運輸,唯獨“河寬二十丈”、處於大運河主航道上的塘棲才具備這個條件。

“這裡到處都是水塘,一個墩一個墩把水都連接起來,所以叫做塘棲。”。曾青冠認為這是“塘棲”的由來。橋梁把水和生活聯絡了起來,鎮上的廣濟橋是京杭古運河上現存唯一的七孔橋,又稱“通濟橋”,建於1489年,由於年久失修,加上運輸流量過大,時常有船只撞擊橋墩,安全受到嚴重威脅。“1998年對運河塘棲段進行了改道,如今京杭運河上的貨船不再經過廣濟橋。”橋身上已經長出蓬蓬的青草,冬天水少且渾,橋墩幾乎全部裸露出來,鎮水獸也露出了猙獰的面目。

運河裡不走貨船了,但廣濟橋依然是重要的往來通道。這座橋也曾經是分界點,橋南屬於杭州,橋北屬於德清。水北一塊巨大的乾隆御碑,之前人們都認為是杭州和德清的界碑,重見天日後,才發現記錄的是浙江一帶的富庶。碑文上說,乾隆南巡,考察江蘇、浙江、安徽三省交納皇糧情況,查得蘇、皖兩省積欠額巨,而浙省未予拖欠,為表彰浙省,皇帝大筆一揮,免浙省地丁錢糧三十萬兩。塘棲人說起這段舊事也頗為驕傲——“魚米之鄉、天下糧倉說的就是這裡”。

現在廣濟橋南北兩岸都屬於杭州市余杭區,鎮上的居民大多住在運河南邊。橋南有郭璞井,井水水位總是比運河水位高幾尺,據說“井水不犯河水”這個成語就是源自這裡。

“塘棲的概念已經不存在了”如今保留下來的江南古鎮風貌遺跡部分指的是運河北岸的水北街。

如果塘棲古鎮還在,就能看到鎮上的街面全都是沿河而建,落在屋檐裡頭,這就是“過街樓”。為方便水路客商們休息,沿河的一面建有一長溜美人靠,塘棲人把它們稱為“米床”,因為當年塘棲街上處處是米行,這沿河的長椅平時是行人歇腳之處,米行進出貨時便成了收米賣米的場所。橋上也都十分講究地搭有橋棚,使得來往的行人雨天淋不到雨水,晴天曬不到日頭。豐子恺寫過:“塘棲是一個鎮,其特色是家家門前建著涼棚,不怕天雨。有一句話,叫做‘塘棲鎮上落雨,淋勿著’。‘淋’與‘輪’發音相似,所以凡事輪不著,就說‘塘棲鎮上落雨’。”

據說塘棲鎮的廊檐街之多,在江南水鄉中找不出第二個。“跑過三關六碼頭,不及塘棲的廊檐頭。”當年跑碼頭的謝金元聽過這句話,但他又覺得“塘棲的概念已經不存在了”,很多來的游客,“拍拍橋,拍拍幾棟老房子就走了,一點都不真實”。

水北街沿岸乾隆御碑附近,本來准備做一個博物館,現代的格局,地下有博物館,地表上種植各種農作物,變成一個百草園,讓游客能夠停下來,也可能會是一個親子游產品,例如教給孩子水稻和韭菜的區別。土地和肥力已經准備好了,但是這個思路又被否決,工程被擱置。

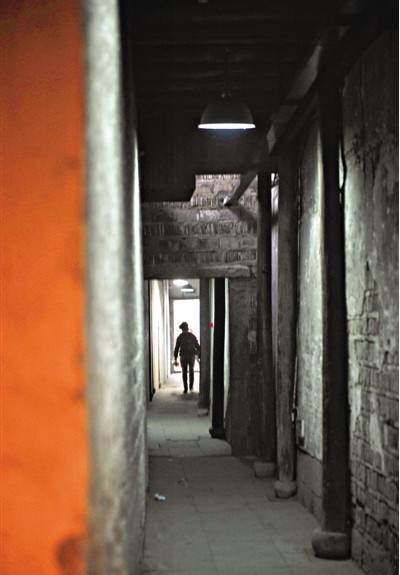

不真實的還有猶如黑夜城堡的弄堂。塘棲號稱有“七十二條半弄”。曾青冠介紹說,舊時塘棲的弄堂大都依附在過街樓之中,有許多弄堂和住宅融為一體,成了暗無天日的“囥(kàng)煞弄堂”,本地話說是“把東西都藏起來”的意思,形成了塘棲弄堂的一個鮮明特色。這些弄堂大多集中廣濟橋南的市新街、東小河、西小河、北小河一帶,這裡曾經是繁華的商業中心。住宅均建在街市後面,十分隱蔽。住宅外面一律築以風火牆,既防火又防賊。每戶深院的房屋均分為若干進,庭院深深。

人們習慣在深宅的一側建一條狹長的小弄,每一進房屋均有一扇側門與之相通。這些弄堂一般均被稱作“避弄”,但也有人稱它為“陪弄”,寓意是“陪客人進出的弄堂”。喜歡研究民俗的蔣遇生曾在塘棲鎮住過多年:“半條的由來,是說一條弄堂很少有人走,弄堂幽深狹窄,裡面又多蝙蝠,時間一久,弄堂的一頭差不多快堵塞了,於是便有了半條弄之稱。小時候,白天經過弄堂,也覺得陰森,總害怕門後面伸出一只手來——這裡適合鬼故事發生。”

現在鎮上保留下來的弄堂只有三條,也是連接商品市場和社區住戶的秘密通道。放學回家的孩子們給這些弄堂帶來一抹明快的色調。杭州市運河集團則想把這些弄堂以及後面可能已經荒蕪的宅院打造成特色旅游民宿。

推薦閱讀:

湖南侗寨火災看傳統民居改造

甘肅平涼城延恩寺塔開工維固

宿州省重點文物“林探花府”坍塌嚴重 修繕擱淺

丹東海底深藏明代沉船 今夏有望揭開神秘面紗

杭州市塘棲鎮水北街,緊靠運河的廊檐下晾曬的魚干以及對面隱約的白牆黑瓦,仿佛依稀可以想見這座曾經的江南首鎮繁華的水鄉生活。但運河貨運改道後,這裡已逐漸冷清下來

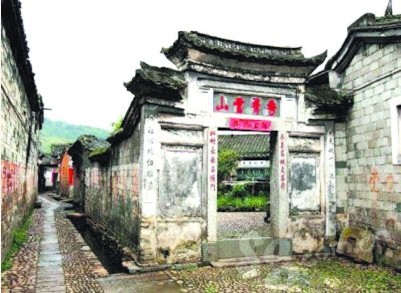

塘棲鎮廣濟橋南,一條依附在過街樓中、叫做“三條半”的弄堂

食物講究中的風土表達

從廣濟橋北走來橋南的人,大多手裡拎著三兩包糕點;據說平時也有不少杭州市裡的老人,坐幾個小時的公交車來塘棲買糕點。塘棲糕點中的老字號有法根、老刀等,雲片糕、麻酥糖、椒桃片、節節糕、枇杷梗等,品種多樣,包裝樸素,價格公道,看起來絕不是刻意為游客准備。

塘棲人對吃頗為講究,在水北街經營康乾食府的陳康華說:“塘棲人說‘擠’蝦仁而不是剝蝦仁,講究食材的新鮮。”作為重要的水路碼頭,南來北往的客流提升了塘棲的味蕾感受。青團最好的食材當然是清明時節的艾草,冬天的時候就用石灰腌制過的南瓜葉。包粽子就在店裡完成,來往的人都能看到醇厚的紅豆沙,還有醬香的肉餡。“到了旅游旺季,粽子不夠賣的時候,也要特地為老主顧留貨,很多老人家都是從杭州專程趕來的。”

對食物的講究說到底是風土的表達。蔣遇生說:“過去每年清明節前後,大批蘇州、嘉興、湖州等地的香客要去杭州進香,有白花花的收繭船、蠶農們去超山軋蠶花時的燒香船等,女人們頭上一律插著紅紙或紅絨做的蠶花”,往返時都在塘棲停船住上一宿。慢慢地,塘棲蜜餞成為香客們最為青睐的特色商品。距離塘棲鎮不遠的超山植梅,形成“十裡梅花香雪海”的浩蕩。現在的超山,每年春天有梅花節,水北街沿街的店鋪前總能看到一缸缸的青梅,腌制得通體翠亮。

塘棲的楊梅、甘蔗等也有名,最有名的是枇杷,豐子恺就寫過在塘棲吃枇杷的痛快。塘棲經營枇杷采摘農家樂的華老板說:“因為水好,所以塘棲的枇杷在三大枇杷產地中產量最多,品種也最好,每年五月中旬都有枇杷節。采摘枇杷有說法:‘麻點小雀斑,好貨囥裡邊。’”塘棲枇杷品種主要有“白沙”與“紅沙”之分。“白沙”,俗稱“軟刁”,為枇杷中的極品,豐子恺就好這一口。塘棲的“大紅袍”,也是“紅沙”中的佳品。“五月江南碧蒼蒼,蠶老枇杷黃。”端午前後,就是枇杷應市的季節了。

現場:被截取的古鎮片段:真實,或者非真實

廣濟橋南街區的改造正整裝待發,運河景觀樓盤也已處於待售狀態。郭璞井邊上復建的沿河小樓要迎來肯德基,這對於這個小鎮來說,是一件大事。運河集團的工作人員稱:“很早之前就希望能招商,但是商戶覺得這裡人流量有限。”人流量有限,是因為大多數外來者來這裡,能夠做的事情就是“盯著那座橋拍,盯著幾棟老房子拍”,然後買點糕點從橋北到橋南。水北街一帶多是經營食品的店鋪,大多數老板到了傍晚就回到橋南的家裡,水北對他們來說更多只是做生意的地方。

跑了多年的碼頭,謝金元最喜歡的是,到了一個碼頭後,上岸聽書。現在他自己在水北街租了一個門面開茶館,偶爾請杭州市裡的劇團來演出:“日常的開銷都不夠,希望水北街變成一個景點,我們這些商戶也能分到一點門票錢。”如今,只有水北街一段保留了運河古鎮的遺韻,“你們就盯著那個橋拍,盯著幾棟老房子拍,一點都不真實”。被截取的片段有著想象古鎮的真實般的光暈,但是它絕不是一個古鎮的整體面貌。幾棟老房子指的是水北糧站,門前還保留著巨大的運米吊車;糧站旁邊就是塘棲耶稣堂,樸素無華。

最真實的可能是水北街的沈木匠,80多歲了,每天還在做木桶,他1948年做的木盆,現在還在用,那一年他的大女兒出生,眨眼女兒都六十多歲了。沈木匠做木桶,修木桶,很少抬起頭來看水北街上來往的游客。鄰居是賣水缸的,但是生意不太好,曾經的生活必需品已經退場,最好的生意,就是某個劇組要拍攝一部關於江南水鄉大宅院的故事,一下子買走十多頂水缸;還有就是,杭州城裡某家經營杭幫菜的連鎖酒店老板,決定買幾十頂水缸回去作為室內裝修的素材,裡面可以種睡蓮、養金魚。

行途:夢裡依稀到客船

豐子恺是個具有旅行者趣味的人。上世紀20年代,正是體驗近代火車旅行的時候,他卻從夏目漱石的小說裡獲得了一種慢節奏的認同感。拒絕被近代火車搬運的他,選擇了從家鄉坐客船到杭州,“走運河,在塘棲過夜,走它兩三天”。那時的塘棲,廊檐相連,酒家也頗有特色,“即酒菜種類多而分量少。幾十只小盆子羅列著,有葷有素,有干有濕,有甜有鹹,隨顧客選擇。真正吃酒的人,才能賞識這種酒家……酒徒吃酒,不在菜多,但求味美。呷一口花雕,嚼一片嫩筍,其味無窮”。最妙的是“靠在船窗口吃,皮和核都丟在河裡,吃好之後在河裡洗手”。當代的環保主義者看了,也會表示認同吧。

郁達夫也來過塘棲,不過他不太認同客船的緩慢,而選擇了從杭州坐汽車前往。但超山的十裡香雪海,讓他體會了“疏影橫斜水清淺”的雅致。最後,郁達夫給出了從超山往塘棲的最佳交通方案,還是“走走路坐坐船更為合適”。對於當代旅游者來說,選個冬天下雪的日子,坐著船,從運河上,慢慢地劃到超山下船,踏雪尋梅,如果是晚上,就打著燈籠——清初詩人吳鐘琰在《溪河夜泊》寫過:“門市相向鎖長虹,畫舸奔雲趁晚風。蕭歌聲喧春夢杳,兩廊燈火映溪紅。”如今,塘棲鎮上不少水道的兩岸都掛著紅燈籠,不知是不是呼應這句古詩——這樣的玩法,總可以算是對前輩旅行者的致敬吧。

推薦閱讀:

湖南侗寨火災看傳統民居改造

甘肅平涼城延恩寺塔開工維固

宿州省重點文物“林探花府”坍塌嚴重 修繕擱淺

丹東海底深藏明代沉船 今夏有望揭開神秘面紗

- 上一頁:山東朱家峪低調淳樸的古山村

- 下一頁:閩西連城 幽雅的脈脈風情