廣東沙滘南村

日期:2016/12/14 17:42:52 編輯:古建園林

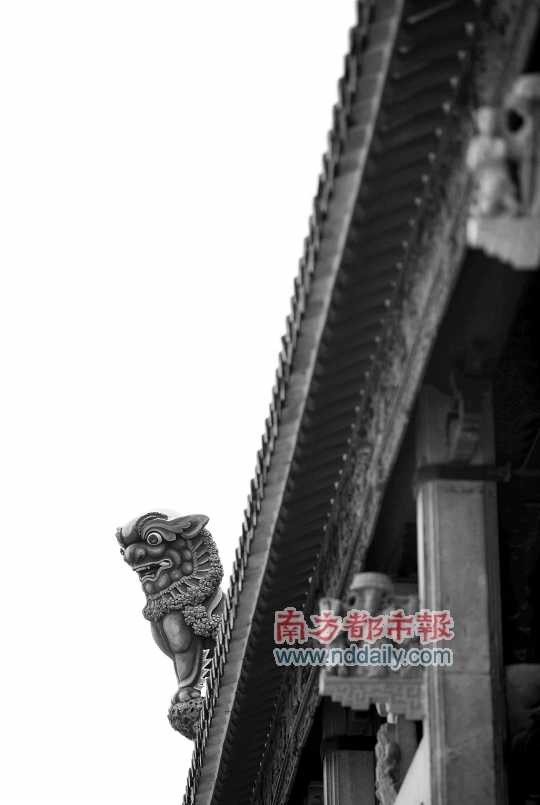

陳氏大宗祠以廣州陳家祠為設計藍本,是陳氏族人的驕傲

當年修建大宗祠得到了海外富裕宗親的大力支持

沙滘位於順德樂從鎮南端,沙溪湧畔,南下的325國道從其東側穿過。沙滘村由東南西北四個村組成,沙滘南村是其中重要的一個,讓沙滘南村走進人們視線的標志則是著名的古建築群牧伯裡以及氣勢恢宏的陳氏大宗祠,幾經遷徙的陳姓是這裡的大姓,在這片土地上繁衍生息了近千年。

名片

沙滘南村位於古樂從圩南面,順德水道北部,沙溪湧和樂從湧在這裡交匯,水道相連,綠樹成蔭,325國道從東邊穿過。沙滘南村以南村(古稱隔海)為中心,加上新地、大閘幾個村落形成,主要居民為陳氏後人,新地和大閘則以何姓人士居多。

除了以打魚為生的“水上人家”何氏家族,陳姓是這裡的大姓,種桑養蠶,開荒種地度過了近千年的時光,與很多水鄉房屋依水而建不同,陳家族人的房屋遵循著傳統坐北朝南的建築格局。

始末:陳氏族人輾轉多年抵達南村

沙滘南村以南村為中心,南村古時候其實叫做“隔海”,按照當地人的說法,大約有海之隔壁的意思,也就是說從隔海乘船出遠門是一件非常方便的事。水路發達的隔海也造就了當地特殊的生活方式。據當地老人介紹,隔海人出門不說裡程,而是談有多少天水程,到達某個地方不會說到站,而是說“到埠”。

隔海以陳姓為主,據沙滘居委會有關負責人馮海棉介紹,沙滘陳氏是南宋時民族大遷徙中的一支,先由珠玑巷遷至大瀝水頭,隨後南遷至南海丹灶,最後再由丹灶遷到現在的南村(隔海),並定居下來。也有說之後又有一支從東莞麻湧遷來的陳姓族人與之合並,形成了現在的陳氏大家族。

無論怎樣,陳家到隔海後被這裡優美的景致所吸引,定居建造了著名的古建築群落牧伯裡,牧伯裡究竟為何得名?至今也是有爭論的,在樂從著名作家、樂從志編著饒樹榮所寫的書中曾提到,一種說法是樂從沙滘陳氏九世祖閒侶公,兒孫長大成人後,仍堅持勞動,晚年主要放牧牛羊,因此人稱“牧伯”,後來其在今天的沙滘南村建房屋,要求必須排順序建,後人為紀念故稱該地民居為“牧伯裡”。當地人則更傾向於另一種說法,當地老人陳宗廉介紹,牧伯是古時對州郡一級長官的尊稱,明清時期陳家有人在廣西當“牧伯”,後來其兩個兒子在沙滘南村開枝散葉,為了紀念,稱之為“牧伯裡”。“現在村裡還有牧伯祠堂”,陳宗廉說。

沿沙滘大道向前行,過沙滘橋後沿河向西,穿過嘈雜的農貿市場,從一條較狹窄的道路進去,不遠處就是一個池塘。池塘的邊上就是牧伯裡了,整齊劃一的古建築安靜地伫立在池塘前,站在牧伯裡的镬耳屋前,時光仿佛回到百年前。

祖訓不減祖宗田不鬻祖居地

牧伯裡有17條巷道,每條巷道都縱向筆直穿過,每個巷子裡的建築風格卻各不相同,造就了牧伯裡獨特的建築格局。在牧伯裡1巷,看到的是典型的中國式镬耳屋,其建築風格與三水大旗頭等古村落如出一轍,高聳的山牆有利於阻止火災入侵,並有引風入室,清涼的作用。

走過幾條街巷,引入眼簾的則是另外一番景象,青磚修建的镬耳屋多了一些磚雕、壁畫,更具西洋風味,例如磚雕中出現了拱形窗,壁畫中也出現了伊斯蘭風格的繪畫圖案,這種中西結合的建築細節,在開平碉樓中可以經常看到。在牧伯裡14巷,更是出現了一幢看上去像小洋樓的建築,地基以“紅石”建成,牆體材料是傳統的青磚。記者了解到,這種被村民稱為“紅石”的建築材料多來自於粵北山區,是一種火山形成的花崗巖,是一種優質的建築材料,如此修建的“小洋樓”洋氣很多,也是家族顯赫的標志。小洋樓分為上下兩層,樓頂不是傳統的瓦片結構,而是平頂,這在舊時建築中比較少見的。有意思的是,陳氏大宗祠修葺工程負責人陳致誠介紹說,這幢小洋樓與旁邊的镬耳屋是同一戶人家建造的,這在審美上需要有多大的創新精神啊。

可以說,在牧伯裡,看到了中式、西洋式、伊斯蘭等多種建築風格,那麼這些建築風格是怎樣在這個嶺南水鄉形成的呢?

說起廣東的僑鄉,人們首先想起均安和台山,其實水路交通發達的沙滘在當時也是重要的僑鄉之一。據沙滘村志記載,隔海自古以來就是一個水路貿易發達的地方,種桑養蠶也曾是這裡的支柱產業。但是隔海並不是一直都是富有的,以前隔海的居民也比較貧窮,但順德人窮則思變的精神使一些年輕人開始了闖南洋的經歷。在海外多年打拼後,一些人衣錦還鄉,建起了漂亮的大屋,於是有更多的人開始海外打拼的生活經歷。據村志記載,台山和均安的僑民多由香港去往美洲,而沙滘人則多經南洋前往非洲,正因為此,沙滘隔海的古建築呈現出豐富多彩的建築風格。

牧伯裡17條巷道前就是一個偌大的池塘,這是傳統意義上的風水塘,傳統的嶺南村落都會有這樣一個塘。據村民介紹,以前從牧伯裡出來就是碼頭,叫做南埠頭,交通非常方便,門前的河湧就是橫貫沙滘的沙溪湧,連接順德水道、樂從湧直通西江、北江。在沙溪河畔的柳蔭中找到一塊石碑,上面刻著“不減祖宗田,不鬻(yù,音育,意賣)祖居地”,這是陳氏族人的祖訓,陳氏大宗祠修葺工程負責人陳致誠解釋說,正是這條陳家祖訓,使得牧伯裡在過去的百年間不斷壯大,如今,牧伯裡占地3000多畝,擁有300多戶古宅。而且這裡的房子沒有被買賣,最多都是出租給外人居住而已。

陳氏大宗祠建築優於廣州陳家祠

雖說沙滘擁有大大小小20多間祠堂,但對於陳氏族人來說,陳氏大宗祠在他們心目中有著最為重要的地位。說起陳氏大宗祠,就不得不提廣州的陳家祠,廣州陳家祠原名陳氏書院,完工於1894年。當時沙滘陳氏有一後人名叫陳文蔚,是當時南順堡36鄉的鄉長,曾在廣州陳氏書院(現陳家祠)讀書。當時陳氏大宗祠原址上有一個小的陳氏宗祠,沙滘村也零散分布著一些宗祠,但都不成規模。陳文蔚心想:何不發動族內兄弟修建一座規模大的、向陽的陳氏宗祠呢?他的建議得到了當時一位南洋富商的支持,這位富商名為陳泰,同是沙滘村陳氏後人。陳氏族人在參觀了陳家祠後都同意以廣州陳氏書院為藍本,興建沙滘陳氏大宗祠。據歷史記載,沙滘的陳家祠從廣州陳家祠完工後的第二年開始建造,即是清朝光緒乙未年(公元1895年)開始修建,到光緒庚子年(公元1900年)落成,過程長達6年時間。當時修建宗祠的是滿記,是當時非常出名的建築商,沙滘村內眾多大宅皆出自其手。

不少當地人說,陳氏大宗祠確實是廣州陳家祠的姐妹版,但在建築工藝上則有很多更加優勝的地方,關鍵還在於陳氏族人有一種要“比它更好”的想法。

推薦閱讀:

廣州保存最完整的古村落

湖南初醒的乾州古城

鎮遠古鎮

國內最原始古村落的原生態美

牧伯裡的房屋頂上精美的灰塑,可見當年主人的富有

沙滘南村的人海外致富後回鄉建的房子頗有異國風情

訪談:村裡不提倡在牧伯裡建新洋樓

陳致誠沙滘老地膽、陳氏大宗祠修葺工程負責人

南都:沙滘南村陳氏大宗祠、牧伯裡保存得相對完好,似乎沒有受到文革的影響,這是為何?

陳致誠:陳氏大宗祠自上世紀40年代起就是作為學校校捨使用的,這裡培養了一代又一代的沙滘人,人們對大宗祠的感情很深,加上陳氏宗祠對陳家族人來說意義非同一般,陳家族人會極力保護,所以基本沒有受到破壞。牧伯裡的屋子當時很多仍然是私人財產,人們也不敢隨便破壞,很多屋子,甚至牆畫、磚雕都是原原本本保留了下來,很具觀賞和研究價值。

南都:保存完好的牧伯裡建築群現在卻出現了一些新建的小樓,這又是怎麼回事呢?

陳致誠:牧伯裡陳家有祖訓,不可以買賣祖宗的房產,政府也不提倡推倒老屋子修建新屋子,但新屋子比老屋子好住也是事實,所以一些人修起了新房子,現在村裡也是不提倡的。可以說,在過去的幾十年裡,牧伯裡保存的完整度甚至好過最近20年。

南都:那麼沙滘政府是否有過保護牧伯裡的相關舉措呢?

陳致誠:政府曾出台了一些保護條例,而牧伯裡也已經申請文化遺產保護成功了,但是這些舉措依然不夠具體,可行性有些欠缺,這也導致後來一些老屋子被破壞,新屋子取而代之,實在有些遺憾。

南都:我們看到牧伯裡現在很多房子都出租了,是否會對古建築的保護有不利影響?

陳致誠:隨著經濟發展,南村的現狀有了很大的變化,本村村民很多都遷到其他地方居住了,老屋子租給了外來務工者,現在南村外來人口與本地人口的比例為5:1,對老建築的管理確實帶來不利。不過經過多年摸索,村裡也找到一些可行的辦法,而且隨著人們對古建築保護意識的增加,牧伯裡一定會保護得越來越好的。

街談:沒有龍舟競渡只有老龍出游

馮海棉沙滘村委工作人員

與很多村會參加龍舟競渡不同,隔海村是沒有龍舟競渡的,不過卻保留了游龍這個傳統項目。隔海老龍是水松木所造,傳說有三百多年歷史。為使龍船長壽,鄉親把其長年沉臥於沙滘河底,保護水松木質。遇重大慶典,才起出龍舟,三百多年代代相傳,人們稱老龍的沉臥地為龍船氹。

今年端午節,父老鄉親決定起出老龍游河,以慶升平。游河前幾天,鄉親擇吉日從龍船氹請出老龍。端午節當天,再請出龍頭龍尾,把老龍裝扮一番,幡旗招展,祭龍出巡。老龍所到之處,炮竹聲聲,人們爭相觀看,或香燭祭龍,或爭沾龍氣,或戲水相迎,一派和諧景象。

祭祖要分三站走

陳嘉聰佛山資深驢友

我是一次偶然的機會和幾個朋友徒步進入牧伯裡的,正好自己也姓陳,所以對這裡的風土人情尤為留意,聽說隔海的陳家每年祭祖並不只是在村裡的陳氏大宗祠,還要先到大瀝水頭祭祖,再到丹灶陳氏宗祠祭祖,最後才回來陳氏大宗祠,跨度較大,活動也比較隆重。這也為這個典型的嶺南水鄉增添了很多色彩,希望這種傳統的信仰和儀式能夠傳承下去。

拾遺:門前沒有石獅子的宗祠

說起修建陳氏大宗祠還有一段有意思的歷史,據當地居民相傳,陳氏大宗祠與其他宗祠不同之處在於門前沒有石獅子,這也是有歷史原因的。沙滘是一個多姓氏組成的聚居地,與現在陳氏大宗祠隔河相望的便是吳姓家族。陳氏大宗祠選址時,看中了這塊河流轉彎之處,而宗祠必然要坐北朝南,門口就直沖著河對岸的吳家,在風水學上於吳家不利。所以吳家上門協商此事,多次協調之後,雙方達成妥協,陳氏大宗祠繼續興建,但是門口不可以擺放鎮邪的石獅子,且大門不可貼門神,於是,沒有石獅子、沒有門神的大宗祠修建方案就這樣形成了。

題外:魚兒與飛鳥

魚兒羨慕飛鳥展翅高飛,飛鳥羨慕魚兒水裡游弋,以此來類比農村與城市人的某種心境,可謂恰當。還記得老人說起從前的歲月,城裡人因為農村有田地,羨慕不已。那時日,城市裡的人們,猶如無產階級,而農村人至少還算得上有產階級。而中國迅速的城市化進程,很快打破了這一農村的“優勢”。當城市能賺到更多“錢”,而農村種再多稻谷也換不到一個月幾餐肉食時,農村人對城市的向往,便成為必然。

高考的恢復,讓少數學習拔尖的青年,有幸步入城市洪流。一般而言,多數農村人都會眼饞這些“天之驕子”,鯉魚躍龍門,被修改成“鯉魚躍農門”,如我一般的許多人,由此進入一種無根的漂泊狀態。而隨著打工潮的興起,越來越多不必依靠上大學即能進入城市生活的人,離開了故土。“背井離鄉”,這一用於形容漂泊的詞匯,變成了潮流。

城市裡厭倦了鋼筋水泥的人們,幻想著擁有農村的小橋流水。“回老家”,一些從農村步入城市的人們,也在內心回蕩著這樣一句話。然而飛鳥是變不成魚兒的。而魚兒,仍舊向往著城市飛鳥的安逸生活。在農村,洋房是照著城市的別墅修建的,仿佛此舉能把城市生活搬入窮鄉僻壤。相反,許多城市小區,則在鋼筋水泥之外,不斷增添鄉村特色。

於是中國便展現出這樣一幅圖景:農村向小城鎮的方向邁進,城市則像個大農村。也許這就是發展進程中的相互融合之旅?或許只有從未來的視角,才能觀察准確。泾渭分明的城市和農村生活,已經成為過去,雖然魚兒仍是魚兒,飛鳥仍是飛鳥……

推薦閱讀:

廣州保存最完整的古村落

湖南初醒的乾州古城

鎮遠古鎮

國內最原始古村落的原生態美

- 上一頁:敘永魚凫古街的盛世繁華

- 下一頁:常州地區的古鎮老街