魅力野三坡 殷殷富民情

日期:2016/12/14 17:40:50 編輯:古建園林

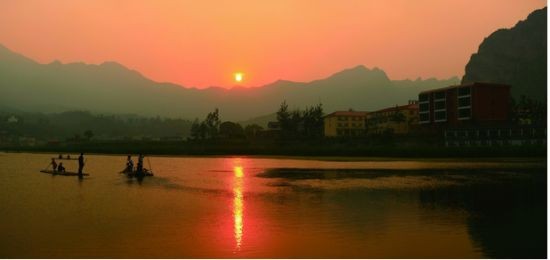

拒馬河風景

野三坡,位於河北省涞水縣,東臨首都北接塞外,向西是黃土高原,而南方則是一望無際的華北平原。

野三坡總面積500多平方公裡,有百裡峽嶂谷地貌、龍門天關歷史文化、白草畔森林草甸、魚谷洞奇泉巖溶、拒馬河休閒漂流以及《印象野三坡》大型音舞演繹等眾多異彩紛呈的旅游資源,並憑借完善的基礎設施,優良的接待服務,得天獨厚的區位交通,理念超前的管理品質而榮獲了世界地質公園、國家級風景名勝區、國家5A級旅游區、美麗中國十佳景區等諸多桂冠。

緣起旅游扶貧

上世紀八十年代,野三坡交通閉塞,產業匮乏,經濟極度落後,生活極度貧困。著名作家鐵凝的成名作《哦,香雪》就是彼時野三坡最真實的寫照,在人均年收入不足60元的狀態下,任何的政府補貼都不足以提供給野三坡人民基本的溫飽保障,渴望富裕、渴望發展,成為改革開放初期,野三坡人民的選擇。

1984年,涞水縣委縣政府決定:開發旅游,讓旅游改變貧困,讓旅游改變生活,依托旅游走一條富民之路。

從1984年到2014年,野三坡的旅游扶貧之路走了30年,30年,放在漫長的歷史長河中,不過是彈指一揮間而已。而對野三坡來說,這30年卻是不平凡的30年;這30年他們走的铿锵有力,這30年他們走的豐滿充實。30年間,野三坡用始終如一的態度來改變著自己,提升著自己,這種態度來自對自然的遵從,對生態的厚愛,對發展旅游的信心。

“游客來了睡土坑、吃土菜,交通工具是毛驢,通訊工具是喉嚨和雙腿。”這是野三坡起步時的真實情景,見證了野三坡30年發展的當地村民向筆者介紹到。

30年過去了,野三坡從最初依靠一條簡陋的京原鐵路去尋覓山外世界,到如今全球的目光隨著四通八達的國道、高速公路到這裡尋找世外桃源;從山裡人用雞蛋換取課本,來補充一片空白的現代社會概念到現在全世界的人都在通過這些山裡人創建的各種網站、微博、微信來欣賞美麗,感受清醇,享受浪漫。

野三坡,這座太行山的龍頭,用自己堅韌和辛勞,走出了一條獨具特色的旅游扶貧之路。

富在青山綠水

野三坡,作為太行山的龍頭,自然資源得天獨厚,這裡群山逶迤,河川縱橫,身處在太行、衡山、燕山三大山脈的交匯處,數不清的歷史遺存,看不夠的瑰麗風景,體會不完的文化積澱,享受不盡的休閒風情。

隨著“京津冀一體化”進程的加快和“美麗中國”的建設,今天的野三坡不但留住了綠水青山,更創出了金山銀山。

“政府的宣傳營銷投入都在逐年增加,客源人數在不斷增長,市場半徑在逐年擴大,僅五一小長假,野三坡的整體收入達到了3個億,相當於每天一個億啊”,市場部經理周治國自豪地說。

而在生態保護方面,通過封山禁牧,護河養漁,禁采封礦,建設污水處理系統,加強日常環保等措施,野三坡始終前進在可持續發展的路上。

五大景區加上綿延70華裡的拒馬河,帶動兩鎮20多個村莊成為野三坡核心服務區,600余家賓館飯店,300余家農家樂,兩萬多旅游從業者,上百種旅游行業,讓這個昔日的貧困山區已經蛻變為盡顯繁華的“旅游名鎮”。

每年野三坡都會迎來200多萬來自全國各地游客,而這個人口僅有3萬多人的深山小鎮,年旅游收入已超過12億元,帶動了數十個相關產業的蓬勃發展,提供了數萬個就業機會,核心景區農民的人均收入已達5萬元以上。

美在百姓心頭

今天,徜徉在野三坡街頭,無論是路邊、山邊、河邊、村邊,映入眼簾的是風景,留在心底的是美麗。

十多個民俗村風格迥異、匠心獨運,即充滿濃郁的民族特色,又彰顯現代氣息,引領著一種全新的鄉村風情。

“在野三坡,汽車洋房已經是最普通不過的財產,百萬元的身家充其量是個中等之資”在野三坡經營農家樂的劉寶花笑呵呵地說道。

行走在野三坡,讓人感觸不僅是美麗的風景,更是風景背後的過程,這個過程是生態文明的創建過程,是執政為民的實踐過程,是旅游扶貧的奮斗過程。

“野三坡能有今天,離不開幾代人的辛勤付出,更離不開各級黨委政府的支持,尤其是2012年7月,野三坡遭受了百年不遇的洪澇災害,然而正是在各地政府和人民的大力支持與援助下,野三坡迅速開始了災後重建工作,基礎設施建設也邁上新的台階,水、電、路、通訊,都已實現質的飛躍”,野三坡管委會主任馬樹起說。

- 上一頁:最美古建築之貴陽甲秀樓

- 下一頁:虎丘塔古城標志更青春