北京暢春園

日期:2016/12/14 13:31:17 編輯:古建園林

暢春園,位於北京海澱區,圓明園南,北京大學西。原址是明朝明神宗的外祖父李偉修建的“清華園”。園內有前湖、後湖、挹海堂、清雅亭、聽水音、花聚亭等山水建築。根據明朝筆記史料推測,該園占地1200畝左右,被稱為“京師第一名園”。清代,利用清華園殘存的水脈山石,在其舊址上仿江南山水營建暢春園,作為在郊外避暑聽政的離宮。園林山水總體設計由宮廷畫師葉洮負責,聘請江南園匠張然疊山理水,同時整修萬泉河水系,將河水引入園中。為防止水患,還在園西面修建了西堤(今頤和園東堤)。

建築規模

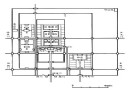

根據文獻圖檔估算,暢春園南北長約1000米,東西寬約600米,占地900畝(60公頃)。設園門五座:大宮門、大東門、小東門、大西門、西北門。正門在南牆東側,門內為暢春園的理政和居住區,中路沿中軸線向內依次為大宮門、九經三事殿、二宮門、春晖堂、壽萱春永殿、後罩殿、雲涯館、瑞景軒、延爽樓、鸢飛魚躍亭。亭北有丁香堤、芝蘭堤、桃花堤、前湖和後湖。東路為澹寧居、龍王廟、劍山、淵鑒齋、藏拙齋、蘭藻齋、太樸軒、清溪書屋、小東門、恩慕寺和恩佑寺。西路為玩芳齋、買賣街、無逸齋、菜園、關帝廟、娘娘廟、凝春堂、蕊珠院、觀瀾榭、集鳳軒等景點。園西出大西門為西花園,有湖泊四處,湖邊散落有討源書屋、觀德處、承露軒等建築,為幼年皇子居住之所。

暢春園以園林景觀為主,建築樸素,多為小式卷棚瓦頂建築,不施彩繪。園牆為虎皮石砌築,堆山則為土阜平岡,不用珍貴湖石。園內有大量明代遺留的古樹、古籐,又種植了臘梅、丁香、玉蘭、牡丹、桃、杏、葡萄等花木,林間散布麋鹿、白鶴、孔雀、竹雞,景色清幽。暢春園這種追求自然樸素的造園風格影響了在其之後落成的避暑山莊和圓明園(乾隆擴建之前)等皇家宮苑。

歷史記載

自暢春園落成之後,康熙帝每年約有一半的時間在園內居住,並於康熙六十一年(1722年)去世於園內清溪書屋。此後雍正、乾隆等皇帝居住於圓明園,暢春園凝春堂一帶改為皇太後居所,其中崇慶皇太後(孝聖憲皇後,乾隆帝生母)在園內居住了四十二年。

隨著清朝國勢轉衰,逐漸放棄了對園內建築的增建和修補,至道光年間,暢春園已趨破敗,迫使道光帝將恭慈皇太後(孝和睿皇後)接往圓明園绮春園居住。鹹豐十年(1860年),英法聯軍攻入北京焚燒圓明園時將其一並燒毀。此後暢春園廢址失於保護,園內殘存建築在同治年間被拆用於圓明園復建工程。光緒二十六年(1900年)八國聯軍占領北京時,暢春園再次遭到附近居民及八旗駐軍的洗劫,園內樹木山石均被私分殆盡。至民國時期,暢春園遺址已成荒野,僅有恩佑寺及恩慕寺兩座琉璃山門殘存。

現狀

目前暢春園遺址范圍內分布有北達資源中學校捨和北大教工宿捨住宅區,以及北京大學暢春園新宿捨區。北京修建北四環路時曾發現了園門地基遺址。恩佑寺及恩慕寺山門於1981年被列為北京市海澱區文物保護單位。

熱門文章