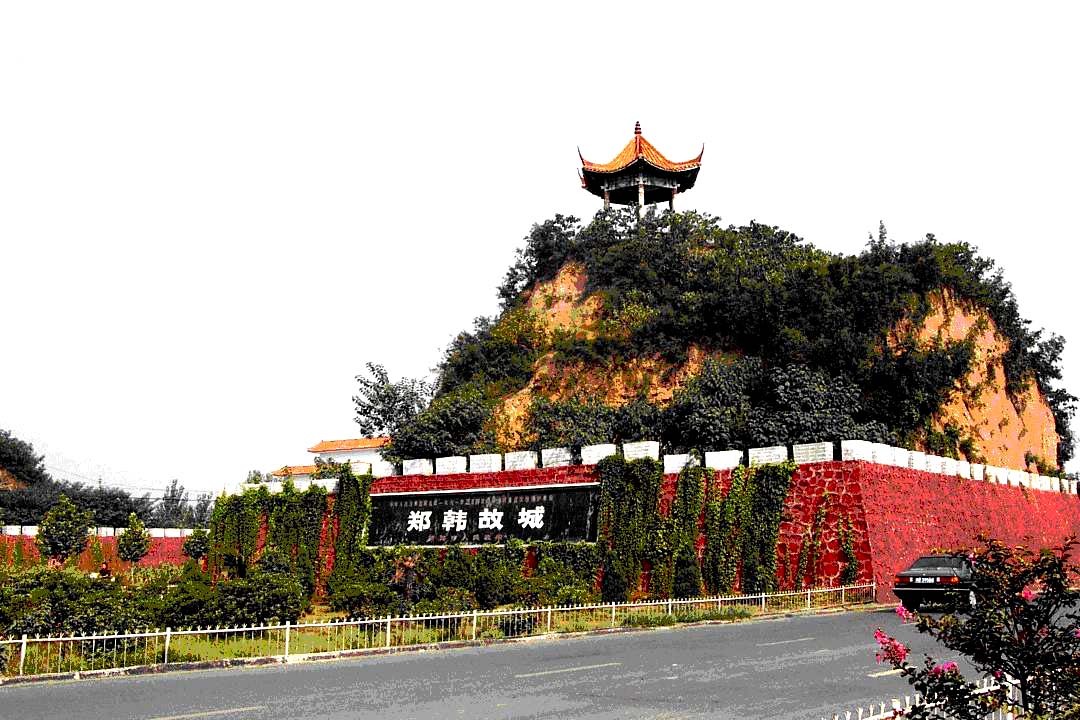

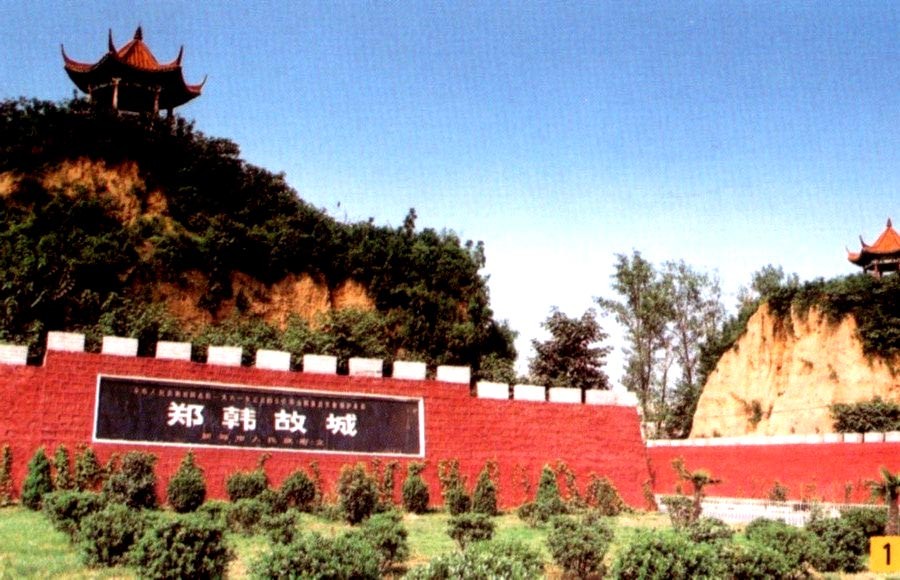

鄭韓故城遺址

日期:2016/12/15 15:34:15 編輯:古代建築名稱

鄭國原封在陝西華縣,鄭桓公在周王朝為卿,他看到西周形勢危急,便將自己的家眷、奴隸和財富、商人遷到比較安全的郐國和虢國之間,並借機滅掉了郐國,在此開始興建城邑。他的兒子鄭武公繼位後又滅了虢國。公元前769年,平王東遷,鄭國隨之,正式定都新鄭,並開始了大規模營建。公元前370年(周烈王六年)韓哀侯滅鄭,遷都於此。從鄭武公建都到秦滅韓,鄭韓兩國先後在此建都長達500多年。

鄭韓故城位於新鄭縣城關雙洎河和黃水河匯合處,環於縣城,城區面積約16平方公裡,平面略似牛角形,俗稱“四十五裡牛角城”。城垣均用黃土夯築而成,最高處16米,殘高10米左右,牆基寬40~60米。城址呈不規則長方形,東西長約5公裡,南北長約4.5公裡,周長約19公裡。中部有一道南北向的隔牆,俗稱“分金嶺”,把城池分為西城和東城兩部分。西城,北牆西起雙洎河東岸,東至竹園村北,長約2.4公裡,除有幾個缺口處,全部保留在地面上。東牆北頭與北牆東端相接,南到前端灣村南,長約43公裡,大部分牆基埋入地下。南牆和西牆有一部分未找到,在北牆中部和隔牆北段發現有路基和城門遺跡。東城,北牆西起竹園村北,東至邊家村西、長約2.4公裡,除有幾個缺口處,全部保留在地面上。東牆北頭與北牆東端相接,南到前端灣村南,長約4.3公裡,大部分牆基埋入地下。南牆和西牆有一部分未找到,在北牆中部和隔牆北段發現有路基和城門遺址。東城,北牆西起竹園村北,東至邊家村西,長約5.l公裡,北段(裴大戶寨西側)發現古路基和城門遺跡。南牆東起雙龍寨,西到前端灣村南,長約2.9公裡。除南牆部分牆基埋於地面下外,北牆和東牆大都遺留在地面以上,保存較好。

在西城內西北部有一小城,為宮城,東西長500米,南北寬320米,發現建築遺跡,為鄭韓兩國的宮殿區。宮城西部有一個高約8米的夯士台基,俗稱“梳妝台”,南北長135米,東西寬80米,台上有陶井圈構成的水井和陶排水管道。該建築遺存始築於春秋,戰國時繼續利用。宮城西北部(閣老墳村北)發掘出一座長方豎井形地下室,南北長8.9米,東西寬2.9米,口部四周有柱洞,室內東南角有台階走道可下人室內,室內並列有5眼用預制的陶井圈套疊而成的井,深2米,室內和井中出土有牛、羊、豬、雞殘骨和陶器,有些陶器口還刻有“吏”、“私官”和“啬夫”等字和魚、貨幣等紋飾,這是韓國用於宮廷祭祀和日常生活需要的一處儲藏肉類食品的地下建築。

在東城內還發現有一座小城,位於東城西南部的倉城村一帶,也是用土夯築而成。牆基較窄,也不太高,是儲藏物資的倉庫一石倉城。據《左傳》記載,鄭的城門有許多,如:閨門、時門、皇門、倉門、純門等。城門的命名各有所講,南門外有一條通往周皇邑的大道,叫做“皇門”。面對石倉城的城門,叫做“倉門”等。

鄭韓故城是當時的政治、經濟、軍事、文化中心,文化遺存非常豐富。其中較著名的於工作坊3處、窖藏1處,貴族墓地2處。

鑄銅遺址在鄭韓故城東城東部(小吳樓村北),面積達10萬多平方米。出土有溶銅爐、鼓風管、銅煉渣和鑄造镢、鏟、鐮、锛、鑿等生產工具的陶范。當年鄭國生產的銅刀與宋國的斤(斧)、魯國的削(小刀)和吳越的劍並稱於世。

鑄鐵遺址在鄭韓故城東城內西南部(倉城村南),面積約4萬平方米。出土有溶爐、烘范窯和大量的包括鑄造鐵镢、鏟、鐮、锛、鑿、削、刀、劍、聯、镞铤和帶鉤等10余種,還有陶外范和范芯。可知戰國時期韓國的冶鐵業相當發達,己大量生產和使用鐵制工具和兵器。

制骨遺址在鄭韓故城東城內偏北部(張龍莊南),面積為7000余平方米,出土一批帶有鋸痕的牛、豬骨廢料和加工鹿角。還有骨簪、骨錐、骨匕、骨餅、骨珠、骨環、骨镞和骨雕動物等成器和半成品,還有砺石和銅刀等加工工具。

窖藏兵器在鄭韓故城東城內東南部。1971年11月出士一批銅兵器,計有戈、矛和劍等l80多件,其中170余件有銘文。這批兵器是韓襄王二年至韓安王八年(公元前310~前231年)時期遺物。

貴族墓地在城內發現兩處,一處位於西城內東南部(今縣城內南街李家樓一帶),1923年出土春秋青銅器和玉器700多件,這就是有名的新鄭彝器;近年來,在李家樓周圍,還發現有一批春秋墓,均有棺椁、隨葬青銅器、玉器和蚌器等。另一處位於東城內西南部(今後端灣村北),面積約16萬平方米,發現春秋墓葬300多座,隨葬有相當數量的青銅禮器、兵器、車馬器以及精致的玉器、瑪瑙器、水晶器和骨器,還有車馬坑等。