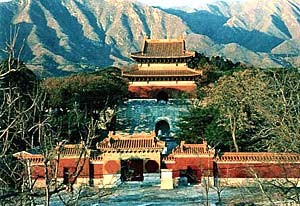

北京明十三陵

日期:2016/12/15 15:24:42 編輯:古代建築名稱十三陵位於北京市昌平縣北天壽山的南麓,是明朝遷都北京後十三位皇帝陵墓的總稱。陵區面積達40多平方公裡,朝宗河萦繞東去,龍虎山東西對峙,景色秀麗,氣勢宏偉。

長陵是明朝第三位皇帝朱棣的陵墓,居陵區的正中,東側是景陵、永陵、德陵三陵,西側是獻陵、慶陵、裕陵、茂陵、泰陵、康陵六陵,西南有定陵、昭陵、悼陵三陵。各陵共設一個神道與牌坊、石像生等,陵區的整體布局由神道和陵園兩部分組成。

石牌坊是神道的起點,建於嘉靖十九年(公元1540年),以漢白玉砌成,面闊五間,六柱十一樓,寬28.86米,高達14米。額枋上覆庑殿頂,夾柱石上雕刻神獸、獅、龍等獸紋,雲騰浪湧其間,顯得神態十分的逼真。石牌坊北依次是大宮門、碑樓、龍鳳門,這組建築的兩側是以巨石雕琢的24座石獸和12座石人,為神道增添了威嚴的氣氛。各陵園除了面積大小、建築的繁簡有些差別外,布局和規制基本相同。陵園的平面呈長方形,中軸線上依次為陵門、碑亭、裬恩門、明樓、寶城等。

十三陵中以地面建築宏偉的長陵和已發掘了地下宮殿的定陵最為著名。長陵的寶城直徑達340米,周長約1公裡,上部有垛口,形似磚砌的城堡,裡邊是高大的封土,以下就是地宮的所在處。裬恩殿最為壯觀,坐落在漢白玉護欄桿繞的三層石台上,石台高約3米,面積達1956平方米;面闊九間,進深五間,黃瓦紅牆,重檐庑殿頂;殿內有32根金絲楠木的明柱,最大直徑1.17米,高14.3米,梁、柱、檩、椽、斗拱等構件也都是楠木制作的。

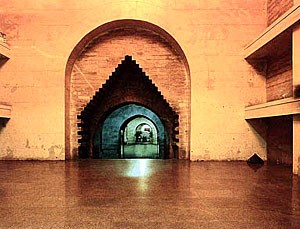

定陵是明代第十三帝神宗朱翊鈞及其二位皇後的合葬陵墓。1956年經過周恩來總理的批准後,進行了考古發掘,從而揭開了地宮之謎。定陵的地下宮殿總面積1195平方米,全部用拱券式石結構砌成,由前、中、後、左、右五大殿堂組成。各室的券門精雕細刻,紋飾華麗。其中後殿最為高大,長30米,寬9米,高9.5米,地面用磨光花斑石鋪砌。棺床中央放置著神宗皇帝和二後的棺椁以及裝滿隨葬品的紅漆木箱。墓中出土的金冠、鳳冠、瓷器、絲織品等珍貴文物,舉世罕見,價值連城,現在定陵的陳列室展出,供游人參觀。

中國網