孔城老街

日期:2016/12/15 0:06:27 編輯:古代建築名稱

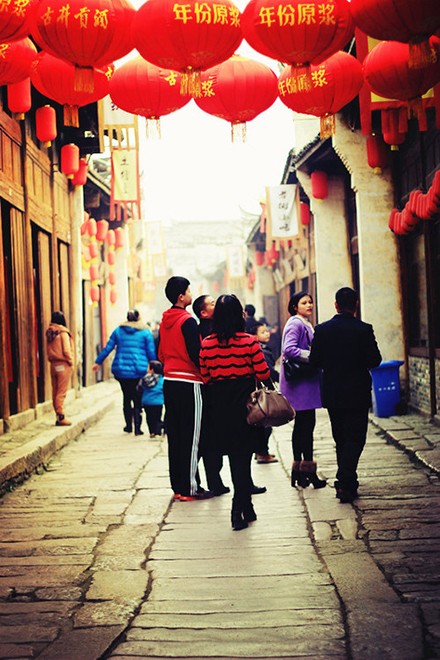

孔城老街的入口是橫街

孔城歷史悠久,文化底蘊十分厚重,人脈資源極其豐富。宋《元豐九域志》載:“淮南路舒州九鎮,孔城即九鎮之一”。鎮內明清古跡比比皆是,“桐城八景”中“孔城暮雪”、“荻埠歸帆”、“桐梓晴岚”三景出自孔城;鎮北有“江北小九華”之稱的著名佛教勝地——藻青山,山頂建築風格迥異,山色秀美妙趣玲珑;

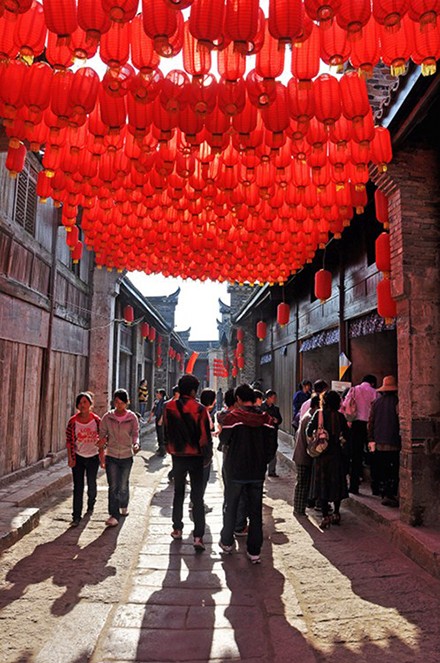

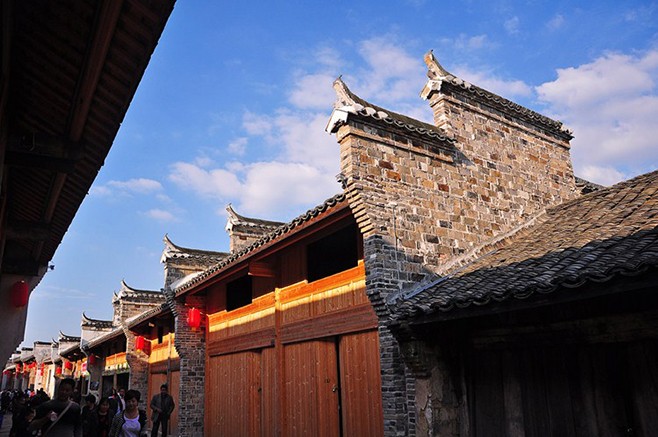

孔城老街坐落於安徽省歷史文化名鎮孔城鎮境內,是安徽桐城孔城老街商業管理有限公司開發經營的。距桐城市12公裡。孔城老街已有1800多年歷史,明清期,老街作為連接巢湖地區和長江地區的重要水運碼頭日益繁榮,太平天國時期,孔城遭到破壞,但不久即恢復,現有老街即太平天國以後建設的。老街綿延數裡,分為十甲。每甲之間有閘門隔擋。南北走向,呈“S”形,地勢南低北高,一條主街,兩條橫街,另有三巷一弄。總長約3公裡,街道寬度為3米左右,街、巷、弄路面均為麻石所鋪,總面積17萬平方米。店鋪房捨皆為青磚灰瓦,多具飛檐翹角,木镂花窗,栉次鱗比,兼具江淮水鄉及皖南徽派建築特色。

孔城老街全長兩公裡,臨街鋪面保存完好,是華東地區保存最為完整、體量最大、原汁原味的一條老街。著名的桐鄉書院、朝陽樓坐落其中,沿街建築風格古樸蒼勁,木制閣樓、青石板街面更是江北奇觀;老街三面環水,富有靈氣,是理想的旅游綜合開發之所。清代文學家、“桐城派”代表人物之———戴名世,於康熙五十二年卒後,葬於南山崗硯莊之南(現本鎮清水塘村),其墓俗稱“榜眼墳”,屬省級重點文物保護單位。

橫街建築風格和主街相同。古人在這裡修建一條橫街可以說是別具匠心,它具有三個功能,一是承接碼頭入口功能;二是具有防火功能;三是講究風水,具有天然屏風作用。

往前走就進入二甲,映入眼簾的就是“黃家大屋”,又叫“滿江村茶樓”。茶樓坐西朝東,面闊五間,前進和後進房屋結構改動較大,建築為穿枋列式磚木結構二層樓房,樓上周環回廊,護欄精細,雕飾奇巧。黃家大屋主人黃宗吾,年輕時在江西省婺源等地從事木材生意,有了一定的積蓄後回到老街定居,清末做成這片房屋,光宗耀祖。民國初期,其子黃志成創辦茶樓,茶樓商號“滿江村”,孔城老街人有上茶館的習俗,鄰裡間如果發生糾紛,也到這裡和茶客訴說,調解,自知理虧一方,自動付清雙方茶錢表示道歉,然後握手言歡,雙方再次坐到一起喝茶聊天。

滿江村茶樓有一副對聯描述了當時的繁華景象:近悅遠來高朋滿座,湖光山色過客登樓。現在黃家大屋已被還原成古庭院式茶樓。

孔城老街這枚楚皖遺珠,在一千多年的浩瀚歲月裡,曾經商鋪林立,各行各業應有盡有,曾經車水馬龍,南北行商絡繹不絕....隨著通商手段的變遷,小鎮的繁華不再,原住民早已搬離了這古老的街道奔向現代,留下這文化底蘊深厚的空城,遺忘在歷史的交錯空間。

如今的老街更像是一個歷史遺留下的博物館,被重新修整完善的百年建築,保留了江淮間所絕有的古樸蒼勁的老街魅力風韻特色。徽派風味的建築下,今日老街的人們悠閒,惬意,往日的繁華已隨時間的推移而淡化,只有古舊建築仍在,沒有了往昔的喧囂,更顯古樸、安詳。走在老街麻石路上,那份昔日的商業繁華,猶歷歷在目,同時透露著的老街故事,不多不少剛剛好。

一人巷位於老街二甲,長110米,寬度不足80公分。一人巷顧名思義只能容一人行走,巷子一端商鋪林立,所處商業位置十分優越,寸土寸金,寸土不讓,相鄰兩家一家姓汪、一家姓陸房屋蓋好後只留下這樣一條窄窄的巷子。

孔城老街分為十甲,商鋪基本以甲為單位呈現其不同區段的主體商業特征,每甲之間有閘門隔擋,如今麻條石豎鋪的位置就是消失的閘門所在,整條老街完整保留著兩千多米的麻石街道,兩邊是沐盡百年風雨的古老商鋪作坊,同光中興,黃金十年,多少中國近現代的商業興衰故事,靜靜地飄動在老街徐徐的暖風之中。

- 上一頁:三千煙灶,五裡長街

- 下一頁:壽縣:保存完好的宋城