保護杭城老房子特別行動――一個中學生的守望

日期:2016/12/15 1:16:47 編輯:中國古代建築這是一位執著的青年學子。他幾年如一日自發的保護熱情不僅感動著記者,更引起記者的思考:留住歷史足跡,傳承古城文脈,保護杭城的老房子,是歷史賦予記者每一位市民的責任。

我們每一個人,能為身邊的歷史文化名城做點什麼?

名城保護市民獻“寶”

一號建議出自學生手

一位中學生通過社會調查,能寫出這樣有見地、有針對性、有操作性的建議,難能可貴,後生可畏。如果我市在保護歷史文化名城的隊伍中,既有為數眾多、飽經風霜的中老年市民,又有千千萬萬“童言無忌”的徐敏們,杭州就大有希望,就能真正形成人人“知名城、護名城”,人人爭當歷史文化遺產的“薪火傳人”的社會氛圍。―――王國平

2002年9月,杭州市為修訂歷史文化名城保護規劃,邀請廣大市民積極獻“寶”進言。消息在杭州日報見報後,一時間熱線電話不斷,在市民中掀起了一陣保護名城熱。

9月16日,浙江省委常委、杭州市委書記王國平對杭州日報報道的獻“寶”活動作了批示,認為這是一個金點子、好辦法,同時建議將一位中學生的來信作為獻“寶”活動的一號建議。

給王國平書記寫信的是杭州一位剛參加完高考的中學生。他在信中首先寫道:“最近,趁放假我對杭州市各級文物保護單位做了一次系統、全面的調查,看到市內許多文物古跡、名人故居得到妥善的保護,我心裡真是很高興。”

緊接著,這位“很願意為杭州創歷史文化名城盡自己一份力量”的中學生向市委書記直陳杭州老房子面臨的窘態:“2002年4月20日,我作為學生代表有幸參加了杭州市名人故居一日游的活動……但是由於年久失修,許多名人故居已破爛不堪,雜草叢生,周圍有許多違章建築,的確有礙觀瞻。有的還被某些單位當做宿捨占用著。它們是‘養在深閨人未識’,我看在眼裡,痛在心裡。”信後,這位中學生還附上了十多處名人故居遭破壞的名單。

這位中學生因此建言:制訂《杭州市歷史文化名城保護規劃》,重點按吳越文化和南宋文化的脈絡,形神兼備地對杭州的文物古跡、名人故居、傳統文化和歷史風貌給予切實保護和發展。

“保護歷史文化名城―――杭州,我將義不容辭,因為我是個杭州人,我在做一項非常有意義的事。……但是我希望能有更多的杭州人加入到保護歷史文化名城這個隊伍中來,大家一起行動起來,做杭州自然和歷史文化的薪火傳人。”

信末的署名是“一位關心和喜愛杭州歷史的中學生”。這位中學生就是徐敏。

踩河坊街石板路長大受熏陶與老宅“對話”

“我家就住在南宋的皇城根兒,從小就是踩著河坊街的石板路上學。歷史老師對我說,你腳下的路是古街,你手觸到的牆是老牆,你身處的城市就是歷史。”

徐敏家住河坊街。小時候的記憶中,坐在門前院子裡,抬眼就能望見鼓樓和吳山,四圍都是素垣黛瓦的老房子。讀書以後,一切開始改變:一間間牆灰脫落的民居在推土機的轟鳴聲中倒下,鋪滿石板路的巷弄仿佛一夜之間消失,代之而起的是挺拔的高樓大廈,氣勢雄壯的高架橋。

“像是川劇變臉。”小徐說。

城市的發展給人們的工作、生活和學習帶來了便捷、舒適的現代化氣息,也曾讓徐敏覺得坐在電子信息化教室中,再捧一本歷史書聽老師講先人歷史,這件事本身都應該成為“歷史”。

讓徐敏改變看法的是他初中時代的歷史老師。“我在杭五中讀初中時,歷史老師朱祥林給我留下了很深的印象。”朱老師每次上課總要抽出10分鐘時間給學生們講杭州的歷史和文化名人的故事。“很多故事的發生點就在我上學路上,比如胡雪巖這位晚清第一紅頂商人。這使我和同學們觸動很大,也逐漸對杭州的人文歷史產生了濃厚的興趣。”

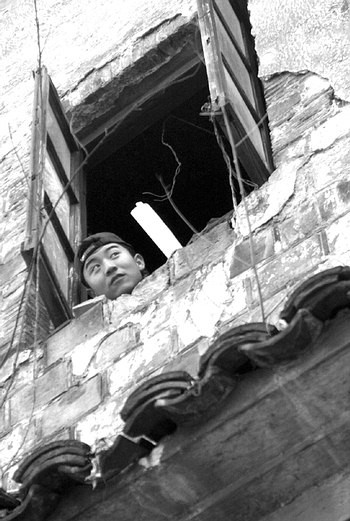

朱老師還帶上小徐在節假日騎車尋找杭城古跡。每次在鱗次栉比的高樓大廈中發現一處百年老宅,或是在爬滿青苔的牆角扒開一塊石刻牆界,激動不已的朱老師都會教小徐做好詳細記錄,回頭查尋資料。沉浸在與歷史文化遺存“對話”的快樂中,稚氣未脫的小徐和鬓發斑白的朱老師俨然成了一對忘年交。

初中這幾年,小徐在朱老師的帶領下,幾乎走遍了鳳凰山南宋皇城遺址的每一寸土地。1999年9月,徐敏考入歷史悠久的杭十中讀高中。在那裡,他有幸又遇到了一位醉心於杭州歷史文化保護的老師。歷史老師周恩鈞在杭州第一次把中學歷史課搬進了博物館。在南宋官窯博物館,親眼所見,親手做陶器,這一新鮮的教學方式又一次讓徐敏感到歷史近在身邊。

第一學年結束的那個暑期,班主任楊老師送給徐敏一本《西湖名人故居》。這本圖文並茂、史料翔實的書讓徐敏如獲至寶,也令他對杭州歷史文物古跡的熱愛由單純的興趣提升為一種責任感。

書裡列了杭州老城的40多處名人故居。“我花了一天看完後,覺得百聞不如一見,決心搭上一個假期的時間去實地找找看。”

盡管是按圖索骥,但經歷了千百年變遷後,要想在日新月異的杭州城裡找到這些老房子還真不是件容易事。“有的到現在也沒找到。”小徐給記者舉了個例子:著名詩人戴望舒的故居,書上記載是在大塔兒巷和皮市巷交界處,因為離學校最近,小徐出門第一天就開始找,一個暑假過去,其他名人故居都相繼找到,就是戴望舒故居找不著。訪問了住在這一帶五六十年的老人,都說聽說過但沒見過。但小徐沒有死心,直到兩年以後,他從一份檔案材料上找到確鑿證據,才下了結論:戴望舒故居在上世紀80年代末道路拓寬時拆了。

癡心探尋老房子騎車暴曬鋼圈變形

“綠陰簇擁的老房子,樓閣已‘吱呀’作響,可就在我觸摸到斑駁的窗棂的那一瞬間,一段封塵已久的故事就在眼前熱鬧開演,一個久遠的年代與我不期而遇。我是在用內心的感受撫摸老房子的滄桑。”

徐敏認為,自己真正開始探尋杭州的老房子,是在2002年高考後的那個暑期。“在那以前,我只是找尋老房子的物理位置,所以收獲很表層。老房子是歷史忠實的記錄者,探尋和保護老房子,最重要的是向後人傳承老房子代表的一段歷史。”

高考結束後,徐敏將自己幾年來尋找發現杭城老房子的成果整理成一份報告,去拜訪著名歷史學家毛昭晰教授。當時毛教授因病在浙江醫院休養,但得知小徐的來意後,毛教授還是堅持在病榻上看完了小徐的《探尋杭州老房子調查報告》。

“毛老師在勉勵我的做法之後,毫不掩飾地告訴我調查報告還很粗糙,指導我該怎樣深入調查,如何寫報告。臨告別時還送給我一句話:關於老房子的研究保護,要堅持歷史的真實性、生活的現實性和文物的不可再生性。”

站在浙江醫院門口,小徐的腦子裡萌發出一個更為宏大的計劃。

每天早晨5點鐘就出門,為了能“逮”著晨練的老人,從他們的嘴中打聽到有價值的線索,天擦黑才回家。小徐開始了重新踏訪老房子的“系統工程”,這一回,他要刨根究底,把老房子和歷史聯系起來。

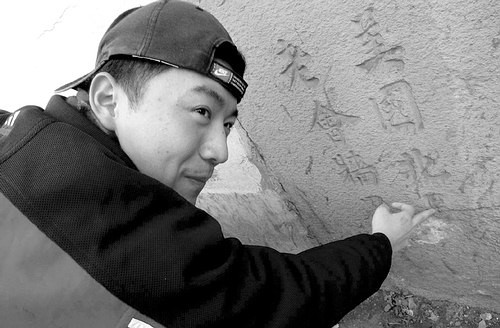

去年大年初一,徐敏途經小塔兒巷,一面被水泥塗抹的牆面引起了他的注意。他蹲在牆邊觀察了很久,發現水泥掩蓋了的是一塊石碑,上面隱約有字跡。徐敏回家取來榔頭和鐵錘,小心翼翼地把表層的水泥鑿去,一塊石刻牆界露出廬山面目:橫刻有“TMDTK”一排外文縮寫,豎則是“谯國曹界”的中文。中西文字同時出現在古牆界上,實屬罕見。

因為常在太陽下暴曬十幾個小時,徐敏的胳膊掉了好幾回皮。僅僅一個暑期,光自行車就被騎壞了兩輛。“有一回到靈隱路,突然騎不動了,下來一看,鋼圈被高溫烤變形了。”徐敏說,“最後只好從九裡松走回家。”

火災白蟻危房失修學子呼吁全社會保護

“一幢老房子裡面住了72戶人家,木結構的歷史建築卻在房內生火做飯,名人故居牆上鑿洞裝空調,年久失修面臨倒塌的屋牆……每當我看到這一幕幕,我都會覺得揪心。誰來救救這些老房子?”

在探尋老房子的900多天裡,徐敏學到了許多有關杭州的歷史人文知識。“我現在在高校念書,同學大多來自各地,我和他們說起杭州老房子背後的歷史故事,他們都很羨慕地告訴我,能生活在杭州這樣有歷史文化底蘊的城市,是一種幸福。”

但徐敏的幸福和自豪感常常在他探尋老房子的過程中,被眼前的景象無情敲落。“覺苑寺巷有一處兩層小洋樓原為浙江省郵政都督的私宅,至今將近100年歷史,門面雕刻風格中西交融,能看出主人的思想潮流。可當我一跨門進去,裡邊擠住著七八戶人家,牆壁已開裂,原來的客廳被用作公用廚房,大理石地磚撬掉後鋪上了劣質瓷磚。因為不夠住,就連車庫也被改造成房間住人。庭院裡的假山還在,但也堆滿了雜物。”

“思鑫坊34、40、41號原來是韓國‘國父’金九和韓國臨時政府流亡來杭州的住所,但現在裡面足足有72戶人家之多。”

火災隱患、白蟻侵蛀、危房失修、違章搭建等等,除此之外,讓小徐更為痛心的是,前兩年還能找著的幾處老房子,眼下卻已蕩然無存。

散落在杭州老城區的數百幢歷史建築和十多條老裡弄,徐敏都已經一一踏訪,如今說起來已是如數家珍。在找尋老房子新線索的同時,徐敏還制定了回訪日程安排表。

就在一個多月前的一個雙休日,小徐按計劃騎著自行車到武林路一帶回訪。來到“若榴花屋”別墅時,他發現不對勁:這裡原來是沙孟海先生故居,現在是沙孟海紀念館。小徐記得在圍牆上原嵌有兩塊牆界,上面刻有篆體書寫的書法。但眼前十多米長的圍牆已經被施工人員拆了,牆界也不見了。小徐當即向杭州市園文局報告,園文局文物處馬上派人到現場,結果在一片碎磚中找到了兩塊牆界。圍牆重新砌回,牆界也物歸原處。

小徐感慨說,自己探尋杭州老房子,得到了社會上很多幫助。到房管部門查閱老房子檔案,本來答復說要200元查一個卷宗,房管局的楊局長得知後,不但免去了全部費用,還指示一名工作人員幫助小徐查資料。在圖書館、博物館等地方,小徐也“享受”到了這樣的優待。“更重要的是,以前敲老房子的門,老吃閉門羹。現在,住在老房子裡的人通達多了,不但歡迎我進他們的家,還會主動向我介紹他們知道的房子歷史和故事。”

- 上一頁:修葺後的老房子

- 下一頁:保護杭城老房子特別行動――十五奎巷31號