游走水鄉周莊 那些在古鎮“留情”的人

日期:2016/12/15 22:23:00 編輯:古代建築

在周莊歷史上,曾經出現過很多的名人。無論是在這裡土生土長,還是人生中對周莊泛有情義,這些人物都讓周莊這座古鎮鮮活起來。

知道周莊的人,想必一定對“沈萬三”這個名字耳熟能詳。這個“田產遍於天下”的江南第一豪富,在周莊、蘇州、南京等地都留下了足跡,但他始終把周莊作為立業之地,對於周莊人來說他是一個相當傳奇的人物。而與他有關的沈廳,更是周莊必游的景點之一。沈廳的價值在於它不是官宅,而是民居,民居能有這麼大的規模,而且保存了兩百多年,這在江南一帶是極罕見的。

在古代,老百姓的房子是有局限的,比如說乾隆以前什麼等級建什麼房子,到乾隆年間才放寬的。沈廳由沈萬三後裔沈本仁建於清乾隆七年(1742年)占地2900多平方米,坐東朝西,七進五門樓,共有大小房屋100余間。

沈廳共有三部分組成。前部是水牆門和河埠,專門供家人停靠船只、洗滌衣物之用,為江南水鄉的特有建築;中部是牆門樓、茶廳、正廳,是接送賓客,辦理婚喪大事和議事的地方;後部是大堂樓、小堂樓和後廳屋,為生活起居之處。整個廳堂是典型的“前廳後堂”建築格局。前後樓屋之間均由過街樓和過道閣連接,形成一個環通的走馬樓,為同類建築物所罕見。

也許大家會覺得沈廳的門廳不是很大,但是令你驚訝的是,沈家的房屋是屬於倒“八”字型的,會越走越開闊。在沈廳的另一個收獲便是你會見到周莊的真正美食——“八大碗”,也就是萬三家宴,最中最著名的就是萬三蹄,那麼為什麼叫“萬三蹄”而不叫“豬蹄”呢?很簡單,沈萬三和朱元璋一個朝代,如果沈家吃的是“豬蹄”,那豈不是每天都啃皇帝的腿?所以當朱元璋問起這是什麼的時候,沈萬三脫口而出:“萬三蹄!”現在萬三蹄是團圓的象征,逢年過節家裡來客人了, 一定會有這道菜,所謂“無蹄不成宴”。

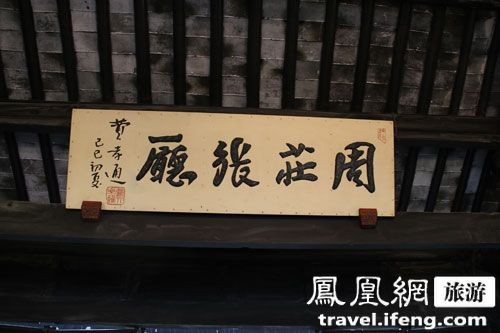

周莊內另一個“大戶人家”便是——張廳。

張廳是江南民居中比較典型的前廳後堂格局,是周莊保存比較完整的明代建築,始建於明朝正統年間,已有五百多年的歷史。是由明朝中山王徐達的弟弟徐孟清的後代所建,按理說徐家建的應叫徐廳,為什麼叫張廳呢?那是在清朝初年的時候,徐家衰落了,就把這座房子賣給了一戶姓張的人家,才被改名為張廳。

作為殷富人家的宅第,張廳歷經五百多年滄桑,但氣派依舊。走過沿街的門廳,面前是一個天井,綠意盎然。兩側是低矮的廂房樓,上下落不都設蠡殼窗戶。在漫長的歲月中遭到損害的磚雕門樓,堅實的石柱,細膩精良的雕飾,仍不難看出張廳昔日的風采。

整個張廳占地面積1800多平方米,大小房間60余間,前後分為六進,還有一個私家後花園,一條晶瑩的小河奇妙地閃現在弄底,小河有一個優雅的名字“箸泾”。由於它與南湖相通, 河水清洌。箸泾中段拓一丈見方水池,即是船兒交會和調頭的地方。四周由花崗石駁岸護衛。駁岸上是臨河人家的後窗,設有—排敞窗,窗前有吳王靠,也叫美人靠,一種木稜式拉桿。窗下駁岸間如意形狀的纜船石上,拴著—條樹葉般的小船,一副“船自家中過”的情景。

“轎從門前進,船自家中過”的張廳,袒露的是最具體的現實,連同一份安谧溫馨的水鎮情趣。它喚醒了游客的懷舊意識,於是,感慨、詫異和歆慕,種種難以訴說的心緒都包含在旅人的情懷裡。

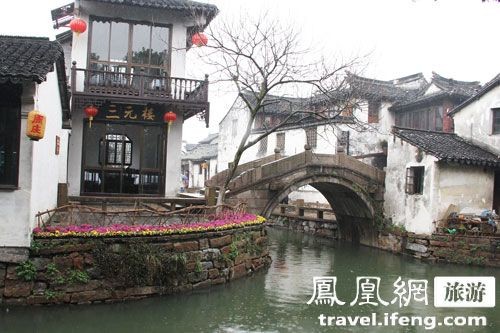

周莊古鎮內動靜結合最完美的地方莫屬“雙橋”了,因為走在古鎮內,每一座橋、每一條石板路都有可能只有你自己的身影,而如果你看見了熙熙攘攘的人群,覺得空間開始變得熱鬧時,那麼一定是到了雙橋,雖然同樣是橋,同樣是石板路,但這裡絕不是安靜的。

雙橋最能體現古鎮的神韻,碧水泱泱,綠樹掩映,欵乃聲聲的小船在橋洞穿過。橋邊,一年四季都有來自各地美術院校的師生,在全神貫注地寫生,攝影愛好者則端起照相機,選擇最佳的拍攝角度。站在市河一側舉目望去,鑰匙形的雙橋連同不遠處的清代石拱橋——太平橋,一個鏡頭可以攝下市河上的三座古橋。

雙橋,俗稱鑰匙橋,由一座石拱橋——世德橋和一座石梁橋——永安橋組成。清澈的銀子浜和南北市河在鎮區東北交匯成十字,河上的石橋聯袂築,顯得十分別致。因為橋面一橫一豎,橋洞一方一圓,樣子很像是古時候人們使用的鑰匙,當地人便稱之為“鑰匙橋”。

拍攝雙橋最佳地

關於雙橋,有一則動人的故事。1984年春天,曾經在上海油畫雕塑室工作,後赴美留學的青年畫家陳逸飛,前往周莊寫生。當時昆山至周莊的公路尚未築通,只能走水路。便借了一條小船,經陳墓去周莊。由於時間短促,陳逸飛不能采取在畫板上一一寫生的辦法,只能用攝影這種最便捷易行的方法記錄周莊。他帶了照相機和滿滿一旅行包柯達膠卷,盤桓了一個星期,旅行包裡的膠卷全部攝完,才依依不捨地離去

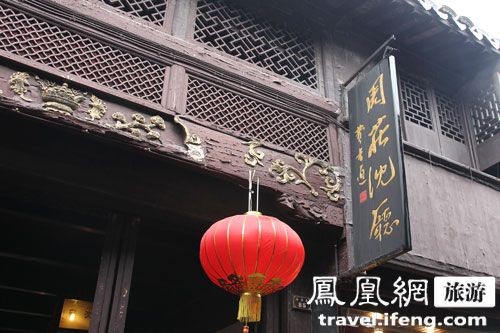

周莊古鎮內最有味道最值得品讀的地方應該是“三毛茶樓”,這裡與台灣女作家三毛有著一段不解的故事。1989她匆匆來到這塊讓她魂牽夢繞的故土——江南古鎮周莊,在離開周莊後,當地作家寫下了散文《三毛在周莊》,在海內外報刊上發表。後來三毛信中寫道:“周莊真好,還要來周莊吃阿婆茶,吃大閘蟹,要在周莊的大街小巷走個夠”。然而,這個美好的願望竟然成了殘酷的現實,她終於撒手人寰。

可是江南人沒有忘記她,周莊人沒有忘記她。周莊的朋友為了把一個帶有傳奇色彩的台灣女作家三毛在周莊短暫的停留與當地作家的情緣永遠定格,三年後終於在周莊開設了一間茶樓,取名為“三毛茶樓”。

走進茶樓的時候人並不多,經營這座茶樓的就是當年那位作家——張寄寒先生。他會熱情的為我們端茶倒水,整個茶樓裡都充斥著老照片、老信紙帶來的韻味,二樓柱子上掛著客人留言本,五湖四海的游客都在上面寫滿了對周莊,對三毛茶樓的贊歎以及對三毛的懷念。

在鎮中心的西灣街上,有幢臨河坐南朝北的古宅院,它建於清同治年間,原先雅稱“祖蔭堂”,數經修葺,今為葉楚伧故居。

葉楚伧故居由葉楚伧祖父修建,葉楚伧曾祖父葉杏江為清朝官吏,祖父葉原甫無意於仕途,在周莊開設葉太和醬園,家道比較富裕,修建了這棟老宅,葉楚伧故居前後五進,1100多平方,是典型的蘇州庭院建築,它的建築特色是清磚小瓦硬山牆,回廊掛落花格窗,是一個仿明的格式。

流連於這座故居時,心裡極度平靜。這裡不像沈廳、張廳擠滿了游客,那份寧靜更讓人願意留在這裡,看看擺設、書籍。房內陳列著當年的舊時家具,古老的雕花木床似乎是人生舟楫,葉楚伧從這裡啟航,在半個多世紀的激流風浪中選擇了人生的坐標……

這座小樓原來是當地一家小酒店,叫“德記酒店”,母女倆相依為命而開設,因當時地處偏僻,小樓又很破舊,所以平時生意也很清淡。而就是這樣一個看似“風情”的地方,卻造就了那麼多脍炙人口的愛國詩篇。

1920年,南社發起人柳亞子、陳去病、王大覺、費公直相約來到德記酒店,叫老板娘炒了幾個小菜,送上小樓,酣歌痛飲,這其中寫了好多脍炙人口的愛國詩篇。在當時的白色恐怖下,他們為了掩人耳目,不得不把母女倆也一並寫進了詩裡面,由於他們的這些舉動,慢慢引起了社會各屆人士和老百姓的誤會。在外人眼中德記酒店是破破爛爛,甚至是有些荒野的地方,這些風流才子要不是沖著母女倆肯定不會去的,柳亞子等人聽說這些風言風語後,索性干脆將計就計,叫老板娘德記酒店的招牌取下來,大筆一揮題了“迷樓”二字,把新招牌重新掛上去

- 上一頁:波蘭駐華大使來訪台兒莊古城

- 下一頁:烏江畫廊 古鎮苗女擺手舞(組圖)